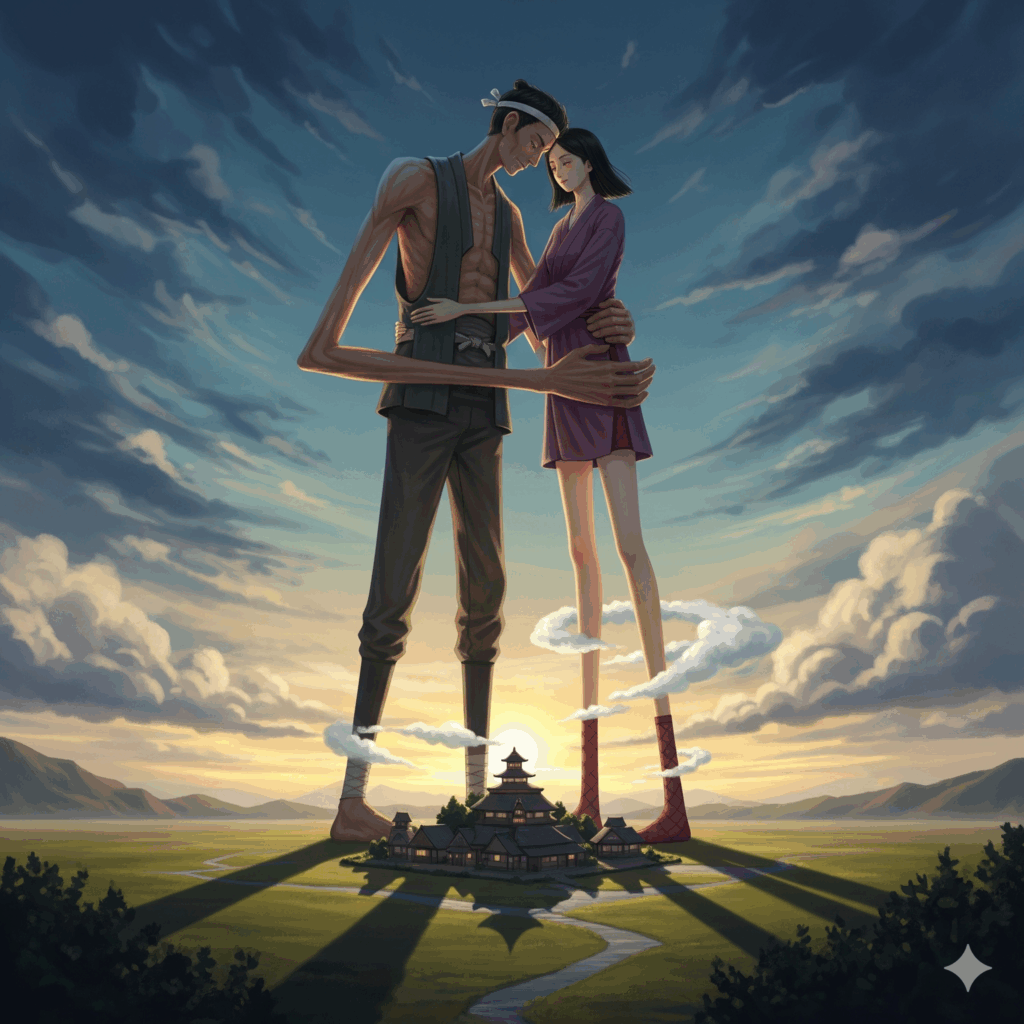

長野県のほぼ中央に広がる諏訪湖。その風光明媚な湖のほとりに、古くから語り継がれる奇妙な巨人たちの伝説が眠っているのをご存知でしょうか?その名も「手長足長(てながあしなが)」。

多くの場合、異形の巨人は退治されるべき脅威として描かれますが、ここ諏訪では、彼らは神として敬われ、地域の文化と深く結びついてきました。

この記事では、土着の巨人神から国家神話の祖先神へと姿を変えていった、諏訪の手長足長伝説の奥深い世界へとご案内します。伝説の中心地である手長神社と足長神社を訪ね、その謎に満ちた物語を紐解いていきましょう。

諏訪湖のほとりに佇む、伝説の双子神社

物語の始まりは、諏訪湖の東岸に鎮座する二つの神社から。手長足長伝説を今に伝える、信仰の拠点です。

夫婦の巨人神を祀る「手長神社」と「足長神社」

長野県諏訪市には、伝説の主役である手長様と足長様を祀る、手長神社(てながじんじゃ)と足長神社(あしながじんじゃ)が隣接して鎮座しています 。地元の伝承では、足長様が男神、手長様が女神の夫婦神として親しまれてきました 。この「夫婦」という関係性が、諏訪の伝説を協力と調和の物語として特徴づけています。

この二つの神社は、信濃国で最も社格の高い諏訪大社上社に連なる「境外末社」という位置づけです 。これは、手長足長信仰が、諏訪の最高神である建御名方神(たけみなかたのかみ)の大きな神話体系の中に組み込まれていることを示しています。

歴史を遡ると、両社はもともと桑原郷(くわばらごう)という地域の守り神でした 。鎌倉時代にこの地域が上桑原と下桑原に分かれた際、一体だった祭祀も分かれ、足長神社が上桑原、手長神社が下桑原の産土神(うぶすながみ)となったと伝えられています 。

両神社の壮麗な社殿は、地域の人々や領主からいかに篤く信仰されてきたかを物語っています。特に手長神社の拝殿は、江戸時代の名工・初代立川和四郎冨棟(たてかわわしろうとみむね)が手掛けた傑作で、龍や唐獅子などの見事な彫刻で埋め尽くされています 。一方、足長神社の拝殿も、麒麟や鳳凰といった神獣の彫刻が施された素晴らしい建築です 。高島城の鬼門(北東)を守る位置にあることから、手長神社は諏訪藩の総鎮守として、鬼門除けの神様としても崇められてきました 。

巨人のイメージを覆す「協力して漁をする」心温まる物語

諏訪の手長足長伝説がユニークなのは、その物語が破壊や恐怖ではなく、「協力」にある点です。

その物語とは、足の長い足長が湖に入り、手の長い手長を背負う。そして手長がその長い腕を伸ばして、湖の魚や貝を獲るというもの 。人間を襲ったり、災いをもたらしたりする恐ろしい巨人像とは全く違う、平和で生産的な姿が描かれています。

この協力して漁を行う物語は、調和と助け合いの象徴です。彼らの異形な身体は、欠点ではなく、諏訪湖という環境で生きるための特別な能力として肯定的に捉えられています。この心温まる協力の物語は、山梨県の諏訪神社にも彫刻として残されるなど、諏訪地域を越えて人々の心を打ちました 。

この伝説は、単なる奇譚ではありません。諏訪湖という特定の場所で、自然と共に生きる知恵と共同体の理想像を、神々の姿を通して私たちに伝えてくれているのです。

信仰の変容 土着の巨人から国家神話の祖先神へ

諏訪の手長足長信仰の最も興味深い点は、祀られる神様が時代と共に変化したことです。元々は土着の巨人でしたが、やがて日本の国家神話に連なる高貴な神へと姿を変えていきました。

『古事記』の神々との融合 アシナヅチとテナヅチ

現在、手長神社と足長神社の公式な祭神は、巨人ではなく、手摩乳命(てなづちのみこと)と脚摩乳命(あしなづちのみこと)とされています 。この二神は、『古事記』や『日本書紀』に登場する神様で、英雄スサノオノミコトが八岐大蛇(やまたのおろち)から救った美しい乙女、奇稲田姫命(くしなだひめのみこと)の両親です 。

なぜ、諏訪の巨人が出雲神話の神々と結びついたのでしょうか?その理由は、「テナガ」「アシナガ」と「テナヅチ」「アシナヅチ」という音の類似性にありました 。この言葉の響きが、地域の土着信仰と国家的な神話を結びつける架け橋となったのです。

なぜ巨人は祖先神になったのか?神話に隠された政治戦略

この神々の「上書き」は、手長足長を諏訪の最高神・建御名方神の系譜に直接結びつけるという、驚くべき結果をもたらしました。奇稲田姫命は建御名方神の祖先にあたるため、その両親である手摩乳命と脚摩乳命は、建御名方神の曾祖父母ということになります 。これにより、土着の巨人は、諏訪の支配神の由緒ある祖先へと一気に昇格したのです。

しかし、多くの資料は、これが後世に行われた意図的な習合であったことを示唆しています。もともとの信仰対象は、あくまで「手長さま」「足長さま」と呼ばれる巨人でした 。特に明治時代以降、政府が国家神道を推し進める中で、地域の神々を『古事記』の神話体系に組み込む動きが全国的に見られました。これにより、神社の格を高め、権威づける狙いがあったと考えられます 。

この習合は、諏訪の地に新たな支配を確立した勢力による、巧みな戦略だったのかもしれません。土着の強力な神であった手長足長を排除するのではなく、自らの神の系譜に組み込むことで、地域の信仰を尊重しつつ、支配を正当化する。神話が、単なる物語ではなく、権力関係を構築するためにいかに利用されてきたかを示す、興味深い事例と言えるでしょう。

諏訪盆地の古代史 征服と融合の記憶

手長足長伝説は、諏訪の地に刻まれた古代の勢力争いの記憶を今に伝えています。土着の文化と外から来た文化が、いかにして衝突し、融合していったのか。その痕跡をたどってみましょう。

土着の神々と侵略者の神々

手長足長は、諏訪の主神・建御名方神との関係において、二つの異なる顔を持っています。

一つは、建御名方神が諏訪の国造りを進めるのを助けた、忠実な家来としての姿です 。これは、支配が確立し、平和になった後の時代の物語を反映していると考えられます。

しかし、もう一つの古い伝承では、手長足長は建御名方神が来る前から諏訪を治めていた土着の神であり、侵入者である建御名方神と戦ったとされています 。この征服の物語は、建御名方神と、もう一人の土着神・洩矢神(もりやがみ)との戦いの伝説とも重なります 。

手長神社周辺に旧石器時代からの遺跡が点在することからも、この地が古くから信仰の中心であったことがうかがえます 。

古代信仰の痕跡 ミシャグジ神とのつながり

古代の諏訪信仰を語る上で欠かせないのが、「ミシャグジ」と呼ばれる土着の精霊への信仰です。自然の生命力を司るこの神は、洩矢神を祀る守矢(もりや)氏によって祭られていました 。

その決定的な証拠が、手長神社の境内にあります。そこには「御頭御社宮司社(おんとうみしゃぐじしゃ)」という、ミシャグジ神を祀る社が今も残っているのです 。新しい神様の聖域の中に、それ以前の土着信仰の神様が祀られている。これは、新たな支配者が古い信仰を消し去るのではなく、自らの体系に取り込んでいった「信仰の地層」を示す貴重な物証です。

手長足長伝説は、武力による征服の記憶だけでなく、同盟や統合といった、より穏やかな権力移行の過程を象徴しているのかもしれません。

時空を超えた伝説の旅路

諏訪で神として祀られる手長足長ですが、そのルーツは古代中国にあり、日本各地で全く異なる姿で語り継がれています。

『山海経』から宮中へ 伝説の起源

手長足長の原型は、古代中国の奇書『山海経(せんがいきょう)』に登場する「長臂人(ちょうひじん)」と「長股人(ちょうこじん)」に見ることができます 。そこには、足の長い者が手の長い者を背負って漁をする、諏訪の伝説とそっくりの情景が描かれています 。

このイメージは日本に伝わり、宮廷文化にも取り入れられました。平安時代の女流作家、清少納言は随筆『枕草子』の中で、御所の障子に描かれた「おそろしげなる手長足長」を見たことを記しています 。宮中では、彼らは天皇の長寿を願う吉祥の象徴、一種の神仙として扱われていました 。

神か、妖怪か?日本各地で異なる手長足長の姿

諏訪では神様として崇められる手長足長ですが、他の地域では恐ろしい妖怪として登場します。

- 秋田・山形: 鳥海山に棲み、旅人を捕らえて食べる邪悪な巨人。高僧によって退治されたと伝わります 。

- 福島: 磐梯山に棲みつき、作物を枯らすなどの悪事を働いたため、弘法大師(空海)によって封印されたとされます 。

- 福井: 雄島に最初に住んでいたとされ、諏訪と同様に協力して漁をしていたと伝わりますが、神としては祀られていません 。

他の地域では「怪物」が「外部の英雄(仏僧)」に退治されるというパターンが共通しています。これは、中央の宗教的権威が土着の荒ぶる神を鎮めるという、日本の山岳信仰史を象徴する物語構造です 。その中で、諏訪の伝説がいかにユニークであるかが際立ちます。

諏訪の巨人たち 手長足長とダイダラボッチ

諏訪地方には、もう一体有名な巨人、ダイダラボッチ(デーラボッチ)の伝説も残っています 。

ダイダラボッチは、山や湖を創り出す「創造神」タイプの巨人です。富士山や八ヶ岳、諏訪湖などを土を運んで創ったとされています 。

これに対し、手長足長は、創造された環境の中でいかに生きるかの知恵を示す「生活者」の神、あるいは「文化英雄」と言えるでしょう。ダイダラボッチが地形を創るスケールの大きな神話の主役なら、手長足長は諏訪湖という特定の場所で人々の営みに寄り添う、より身近な神様なのです。

芸術と大衆文化に描かれた巨人たち

伝説は、絵画や彫刻、そして大衆娯楽の中で具体的な姿を与えられ、時代と共にそのイメージを広げていきました。

神社の彫刻と浮世絵

手長足長の物語は、神社の装飾彫刻の題材として好まれました。特に江戸時代の名工、立川流の彫物師たちは、このモチーフを躍動感あふれる作品として残しています 。

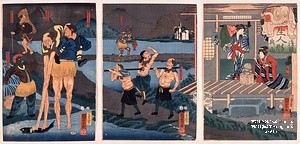

また、江戸文化が花開くと、葛飾北斎や歌川国芳といった浮世絵師たちもこの魅力的な題材を描きました 。彼らの作品は、神話の神秘性と大衆受けするユーモアを融合させ、伝説をより多くの人々に広める役割を果たしました。

見世物のスターへ 「生人形」としての手長足長

江戸時代末期、本物そっくりの等身大人形「生人形(いきにんぎょう)」を用いた見世物が大流行しました 。

安政2年(1855年)、名工・松本喜三郎(まつもときさぶろう)が江戸の浅草で行った興行では、その目玉の一つとして、異国情緒あふれる手長足長の人形が展示され、絶大な人気を博しました 。

歌川国芳がこの興行の様子を描いた浮世絵「浅草奥山生人形」には、見世物の呼び物として異様な姿をした手長足長が描かれています 。

この出来事は、手長足長伝説の受容における大きな転換点でした。諏訪では信仰の対象であった巨人が、江戸の大衆文化の中では、その神聖な文脈から切り離され、入場料を払って鑑賞される「異国の珍品」、すなわち娯楽の対象へと姿を変えたのです 。古代の神話が、近代的な大衆娯楽のコンテンツへと転換していく象徴的な出来事でした。

諏訪に生き続ける多層的な物語

諏訪の手長足長伝説は、一つの物語ではなく、時代と共に再解釈され続けてきた生きた文化遺産です。

土着の民の生活の知恵を伝える物語として始まり、やがて国家的な神話体系に組み込まれ、政治的な役割を担いました。そのモチーフは古代中国に源流を持ち、日本各地で多様な姿に変容しながらも、諏訪では独自の神としての信仰が守られました。そして江戸時代には、大衆文化のスターとして新たな顔を見せました。

この驚くべき適応能力こそが、手長足長伝説が現代にまで語り継がれてきた理由でしょう。諏訪湖の畔に佇む二つの神社は、土着の巨人、国家神話の祖神、そして大衆文化のスターという、幾重もの顔を持つ神々の記憶を、今なお静かに守り続けているのです。

手長神社・足長神社へのアクセスガイド

伝説の舞台を訪れてみませんか?二つの神社は比較的近くに位置しており、合わせて参拝することができます。

手長神社

諏訪湖を見下ろす高台にあり、境内からの眺めも素晴らしい神社です。

- Googleマップ: 長野県諏訪市上諏訪茶臼山9556

- 公共交通機関でのアクセス:

- JR中央本線「上諏訪駅」より徒歩約10~15分

- 車でのアクセス:

- 中央自動車道「諏訪IC」より車で約15分

- 駐車場: 約20台駐車可能なスペースがあります 。

足長神社

静かな山腹に鎮座し、神秘的な雰囲気が漂う神社です。

- Googleマップ: 長野県諏訪市四賀足長山5386

- 公共交通機関でのアクセス:

- JR中央本線「上諏訪駅」より徒歩約40分 。

- アルピコ交通バス(上諏訪駅または茅野駅から乗車)で「四賀桑原」バス停下車、徒歩約10分 。

- 車でのアクセス:

- 中央自動車道「諏訪IC」より車で約10分 。

- 駐車場: 神社専用の駐車場はありませんが、隣接する足長丘公園の駐車場を利用できます 。

伝説をもっと深く知るための読書案内

手長足長伝説の背景にある日本の神話や古典に触れてみませんか?ここでは、物語の理解を深めるためのおすすめ書籍をいくつかご紹介します。

- 『古事記』 日本の神話世界の原点。天地開闢から神々の誕生、国譲り神話まで、手長足長が組み込まれた壮大な物語を知ることができます。様々な現代語訳が出版されています。

- 倉野憲司 校注『古事記』(岩波文庫) : 古くから読まれている定番の校注本。

- 角川書店 編『古事記 ビギナーズ・クラシックス』(角川ソフィア文庫) : 初心者にも分かりやすい入門書。

- 『日本書紀』 『古事記』と並ぶ日本最古の正史。異なる伝承や詳細な記述も多く、読み比べることで神話の世界がより立体的に見えてきます。

- 宇治谷孟 訳『日本書紀』(講談社学術文庫): 全巻の現代語訳が揃っています。

- 坂本太郎 他 校注『日本書紀』(岩波文庫) : 詳細な注釈付きで深く読み込みたい方向け。

- 『山海経』 手長足長伝説のルーツとされる古代中国の奇書。不思議な生き物や神々が満載で、古代人の豊かな想像力に触れることができます。

- 高馬三良 訳『山海経 中国古代の神話世界』(平凡社ライブラリー) : 日本語で読める定番の翻訳書。

- 『枕草子』 平安時代の宮廷文化を知る上で欠かせない随筆。清少納言が手長足長の絵をどのように見ていたのか、当時の人々の感性に触れることができます。

- 角川書店 編『枕草子 ビギナーズ・クラシックス』(角川ソフィア文庫) : 有名な段を中心に、原文と現代語訳で楽しめます。

- 佐々木和歌子 訳『枕草子』(光文社古典新訳文庫) : 現代的で読みやすい新訳。

コメント