「世界中歩いているが、こんなに面白いものは見たことがない」

1974年、かの芸術家・岡本太郎は、長野県下諏訪町の片隅に佇む一体の石仏を前にして、カメラを持つ手を震わせながらそう語ったと言われています 。彼をそれほどまでに魅了した「万治の石仏」 。一度見たら忘れられないその姿は、私たちに何を語りかけてくるのでしょうか。

この記事では、歴史と伝説、芸術と信仰が交差する、日本で最もユニークな石仏の一つ、万治の石仏の奥深い世界へとご案内します。

一度見たら忘れられない!万治の石仏ってどんな仏様?

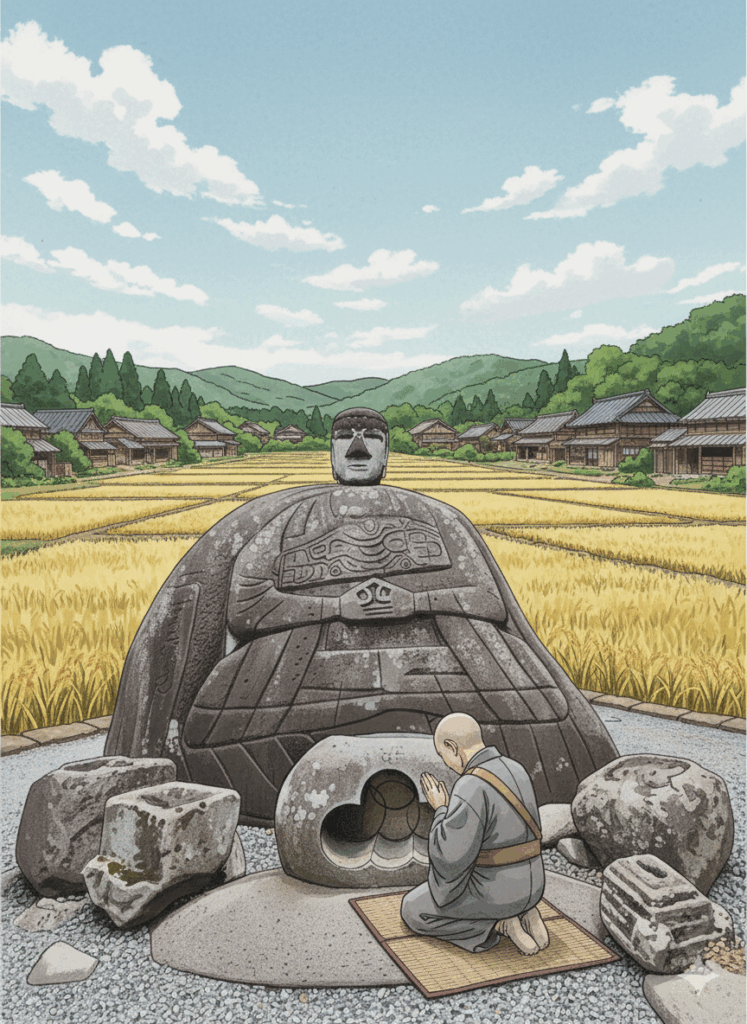

諏訪大社下社春宮のほど近く、のどかな風景の中に、その石仏はどっしりと鎮座しています 。巨大な自然石の胴体に、ちょこんと乗ったアンバランスな頭 。その表情は厳かでありながら、どこかユーモラスで愛嬌があり、見る人の心を和ませてくれます 。

| 項目 | 詳細 |

| 高さ | 2.6 m |

| 素材 | 安山岩 |

| 年代 | 万治三年(1660年) |

| 特徴 | 阿弥陀如来像で、瞑想を示す「阿弥陀定印」を結んでいる |

胴体には、太陽、月、雲、雷、そして神が宿るとされる磐座(いわくら)といった謎めいた紋様が刻まれており、神道と仏教が融合したこの土地ならではの信仰の形を今に伝えています 。

ご利益は「万(よろず)治まる」

この石仏が造られたのは江戸時代の「万治」三年 。その名にかけて「万(よろず)のことが治まる」仏様として、古くから人々の信仰を集めてきました 。物事を丸く収め、円満な解決に導いてくれるパワースポットとして、今も多くの人が訪れます 。特に近年では、平穏な日常を願う人々がそのご利益を求めて訪れ、関連グッズの人気も高まっているそうです 。

願いを叶える、ユニークな参拝方法

万治の石仏には、ちょっと変わったお参りの作法があります。訪れた際は、ぜひこの方法で祈りを捧げてみてください 。

- 正面で一礼し、手を合わせて「よろずおさまりますように」と心で念じます。

- 願い事を心で唱えながら、石仏の周りを時計回りに三周します。

- 再び正面に戻り、「よろずおさめました」と唱えて一礼します。

真剣な表情で石仏の周りをぐるぐると巡る姿は、少し不思議な光景かもしれませんが、この一連の作法が、あなたの心を穏やかに整えてくれるはずです 。

血を流す石のミステリアスな伝説

なぜ、これほどまでに奇妙で魅力的な姿をしているのでしょうか。その答えのヒントは、石仏の建立にまつわる不思議な伝説に隠されています。

物語は、諏訪大社下社春宮に大きな石の鳥居を奉納する計画から始まります 。石工たちは、鳥居の材料としてこの場所にあった巨大な石を選び、ノミを打ち込みました。すると、なんと石から真っ赤な血が流れ出したのです 。

恐れおののいた石工たちが作業を中断したその夜、夢枕に神様が現れ、別の場所に良い石材があることを告げました 。お告げ通りに素晴らしい石を見つけ、無事に鳥居を完成させた石工たち。彼らは、最初に血を流した石の霊を鎮めるため、畏敬の念を込めて阿弥陀如来の像を刻んだと伝えられています 。今でも胴体に残るノミの跡は、その時のものだと言われています 。

伝説と史実の謎に迫る

このドラマチックな伝説は、石仏の異形な姿の理由を説明してくれます。しかし、石仏の側面には、この伝説とは少し異なる事実が刻まれていました。

そこには「万治三年十一月一日 願主 明誉浄光 心誉慶春」という銘文がはっきりと記されています 。願主とされる二人は浄土宗の僧侶の名前であり、名もなき石工ではなく、二人の僧侶が計画的にこの仏像を造らせたことを示しているのです 。

伝説の「石工」と、史実の「僧侶」。一体どちらが真実なのでしょうか?

もしかしたら、この石は彫られる以前から「ゑぼし石」などと呼ばれ、地域の人々に神聖なものとして崇められていたのかもしれません 。その聖なる石に、僧侶たちが仏を刻む。その行為が「血を流した」という伝説として語り継がれ、土着の信仰と新しい仏教が見事に融合した物語が生まれた…そんな想像も掻き立てられます。

なぜ岡本太郎は万治の石仏に震えたのか?

岡本太郎は、洗練された美術品よりも、縄文土器のような荒々しく根源的なエネルギーに日本の美の本質を見出していました。彼は万治の石仏に、まさにその理想の姿を見たのです。

- 「奈良の秘仏より万治の石仏を見てると心が豊かになる」

- 「石自体が神聖だ」

彼の言葉からは、整えられた美しさではなく、石そのものが持つ生命力や、民衆の祈りから生まれた素朴で力強い造形への深い共感が伝わってきます 。岡本太郎による「発見」と絶賛によって、万治の石仏は一躍全国にその名を知られる文化的アイコンとなったのです 。

万治の石仏へのアクセス

お車をご利用の場合

- 長野自動車道「岡谷IC」から約15分

- 中央自動車道「諏訪IC」から約25分

駐車場: 万治の石仏のすぐ近くには専用駐車場がありません 。

諏訪大社下社春宮の参拝者用駐車場をご利用ください 。駐車場から石仏までは、砥川沿いののどかな道を歩いて5分ほどです 。

公共交通機関をご利用の場合

- 電車: JR中央本線「下諏訪駅」から徒歩約20~25分

- バス: JR下諏訪駅から町循環バスあざみ号で約6分、「医王渡橋」バス停下車、徒歩1分

諏訪大社下社春宮の参拝とあわせて訪れるのがおすすめです。春宮の境内を抜け、赤い橋を渡っていくと、田んぼの中に佇む石仏の姿が見えてきます 。

基本情報&Googleマップ

- 名称: 万治の石仏(まんじのせきぶつ)

- 所在地: 長野県諏訪郡下諏訪町東山田字石仏(諏訪大社下社春宮近く)

- Googleマップ: (https://maps.app.goo.gl/ZjSLcXy4gjLAgUZW7)

もっと深く知りたいあなたへ(参考文献)

万治の石仏の背景にある歴史や民俗について、さらに探求したい方のために、調査の際に参照された専門的な資料をご紹介します。

- 『下諏訪町誌』: 下諏訪町の歴史や文化について編纂された公式の記録です。伝説の元となった春宮の石鳥居の建立年についても言及されています 。

- 購入方法: 下諏訪町教育委員会などで頒布されています。詳細は下諏訪町役場へお問い合わせください 。一部は古書店でも取り扱いがある場合があります 。

- 『復刻 諏訪史料叢書』: 諏訪地方の歴史に関する貴重な資料集です。石仏の銘文に関する郷土史家の考察などが含まれています 。

- 購入方法: 地方の史料叢書は入手が難しい場合があります。お近くの図書館で閲覧するか、発行元や郷土史料を専門に扱う書店にお問い合わせください 。

コメント