和歌山県新宮市に鎮座する熊野速玉大社(くまのはやたまたいしゃ)と神倉神社(かみくらじんじゃ)。この二つの神社は、単なる本社と摂社という言葉では到底語り尽くせない、深遠でダイナミックな関係で結ばれています。実は、この二社をセットで巡ることでしか見えてこない、熊野信仰の「本当の始まり」の物語があるのです 。

なぜ神倉神社は「元宮(もとみや)」と呼ばれ、熊野速玉大社は「新宮(しんぐう)」と称されるのか?

この呼び名こそが、古代の自然崇拝から国家的な一大宗教へと発展した熊野信仰の壮大な歴史を解き明かす、最大の鍵。なんと、新宮市の「新宮」という地名そのものが、この二社の関係から生まれているのです 。

神々の原点、天空の聖地「神倉神社」

熊野信仰の物語は、ここから始まります。神倉神社は、仏教が伝来するよりも遥か昔、日本人が自然そのものに神を見出していた時代の記憶を、今に色濃く伝える場所です。

圧倒的な存在感!御神体「ゴトビキ岩」の謎

神倉神社の最大の特徴は、立派な社殿ではなく、巨大な岩そのものを神様として崇めている点にあります 。権現山の断崖絶壁に鎮座する、その名も「 ゴトビキ岩」 。 この地方の方言で「ヒキガエル」を意味する名の通り、カエルのような形をしたこの巨岩は、神そのものとして信仰されてきたのです 。

ここは、熊野の神々が地上に初めて降り立ったとされる。境内からは弥生時代の土器片も見つかっており、古来より人々がこの場所に特別な畏敬の念を抱いていたことがうかがえます 。この「ゴトビキ岩」こそが熊野信仰の原点なのです。

神話と歴史の交差点:神武天皇と源頼朝の影

日本の建国神話、『古事記』や『日本書紀』において、初代・神武天皇が東征の際に登ったとされる「天磐盾(あまのいわたて)」が、まさにこの神倉神社の断崖に比定されているのです 。神武天皇を助けるために高天原から遣わされた、高倉下命(たかくらじのみこと)が祀られているのも、この場所が国家の始まりと深く結びつけられてきた証です 。

山上へと続く、息が切れるほど急峻な538段の石段。これは、源頼朝が寄進したと伝えられています 。なぜ、時の最高権力者がこれほどまでにこの地を敬ったのか?それは、この土地が持つ根源的な力を自らの権威の拠り所としようとした、為政者たちのしたたかな戦略の現れでもあります。神倉神社は、神話と歴史が交錯する、まさに生きた伝説の舞台なのです。

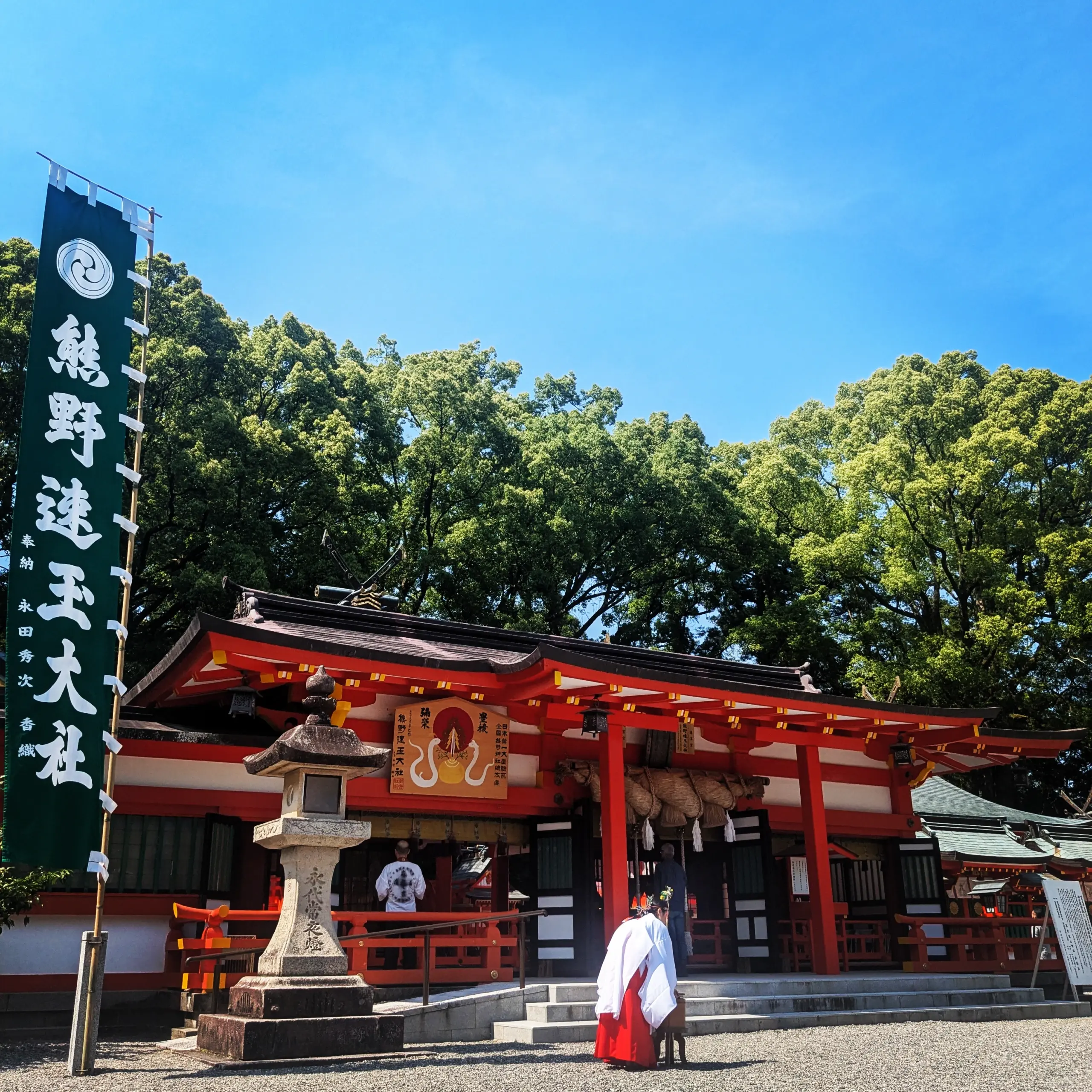

神々の新天地、壮麗なる「熊野速玉大社」

山上の荒々しい自然崇拝から、誰もが救われる開かれた宗教へ。熊野信仰が劇的な進化を遂げるターニングポイントが、熊野速玉大社の創建、すなわち「新宮」の誕生でした。

なぜ神々は山を降りたのか?「新宮」誕生の秘密

伝承によれば、熊野速玉大社は、神倉山に鎮座していた神々を、熊野川のほとりの平地にお迎えするために建てられました 。この遷座こそが、神倉神社を「元宮」、速玉大社を「新宮」と呼ぶ理由です 。

この遷座は、画期的な戦略でした。誰もが気軽に参拝できる平地に神々を移すことで、熊野信仰は、一部の修行者のためのものから、皇族、貴族、武士、そして「蟻の熊野詣」とまで言われた庶民に至るまで、爆発的に信者を増やしていったのです 。アクセシビリティの向上こそ、信仰を全国区へと押し上げた原動力でした。

熊野権現信仰の中心地へ!国宝が語る絶大な権威

平地に降り立った熊野の神々は、仏教と結びつき、「熊野権現」として日本中にその名を知られるようになります。熊野速玉大神は病気を癒す薬師如来、妃神の夫須美大神は現世の願いを叶える千手観音。この分かりやすい教えは、多くの人々の心を掴みました 。

その絶大な権威を物語るのが、境内に残された数々のお宝です。樹齢1000年を超える御神木「ナギ」の巨木は、古くから海上安全や縁結びの象徴 。そして圧巻なのが、神宝館に収められた

1200点以上もの国宝「古神宝類」 室町幕府三代将軍・足利義満らが奉納した蒔絵の手箱や檜扇などは、当代最高峰の工芸技術の結晶であり、時の権力者たちがどれほど熊野権現に畏敬の念を抱いていたかを雄弁に物語っています 。

二つの聖地を結ぶ、魂の絆

新宮が発展する一方で、元宮との繋がりを忘れることはありませんでした。その絆は、神社の設計や、今なお続く儀式の中に、巧みに織り込まれています。

新宮に隠された元宮の記憶:「神倉宮」の仕掛け

熊野速玉大社の本殿の一角に、「神倉宮(かみくらのみや)」という社があるのをご存知でしょうか 。ここには、元宮である神倉神社の祭神・高倉下命が祀られています 。

これは、新宮が自らのルーツである元宮への敬意を払い、その神聖な力を自らの内に取り込んでいることを示す、見事な神学的建築です。新宮は元宮の力を乗っ取ったのではなく、正統に受け継ぎ、発展させた後継者なのだと、その社殿配置をもって宣言しているのです。

炎が繋ぐ神々の物語:勇壮な火祭り「お燈祭り」

両社の絆が最もダイナミックに表現されるのが、毎年2月6日に行われる「お燈祭り(おとうまつり)」です 。

白装束に身を包んだ約2000人の男性「上り子(あがりこ)」だけが参加を許されるこの祭り 。彼らは松明を手に神倉山を登り、ゴトビキ岩の前で灯された聖なる火を自らの松明に移すと、闇に包まれた538段の石段を、燃え盛る炎と共に一気呵成に駆け下ります。

この一連の動きは、神々が元宮から新宮へ遷座したという、熊野信仰創生の物語を儀式として再演するもの。年に一度、元宮の根源的なパワーを新宮、そして麓の町へと再注入する、生きた神話なのです。

二社を巡ってこそ、熊野は面白い!

神倉神社と熊野速玉大社。この二つの聖地は、信仰の「起源」と「発展」を物語る、分かちがたいペアです。

- 神倉神社で、自然への原始的な畏敬と、神話が生まれる瞬間の荒々しいエネルギーを感じる。

- 熊野速玉大社で、そのエネルギーが洗練され、多くの人々を救う壮大な宗教システムへと発展した軌跡を辿る。

この両方を体験して初めて、熊野信仰の奥深さとダイナミズムを真に理解することができます。ユネスコ世界遺産が認めたのも、個々の神社の価値だけでなく、この二社が織りなす「関係性の物語」そのものなのです 。

さあ、あなたもこの壮大な歴史の謎解きに、出かけてみませんか?

神倉神社と熊野速玉大社へのアクセスガイド

熊野速玉大社

- 所在地: 〒647-0081 和歌山県新宮市新宮1番地

- 参拝時間: 日の出~17:00頃(授与所は8:00~17:00)

- Googleマップ: 熊野速玉大社

アクセス

- 公共交通機関:

- JR「新宮駅」から徒歩約15~20分 。

- JR「新宮駅」から熊野御坊南海バスで約5分、「速玉大社前」バス停下車、徒歩約5分 。

- 車:

- 無料駐車場あり(乗用車約20台) 。

- 繁忙期には熊野川河川敷に臨時駐車場(約100台)が開設されます 。

神倉神社

- 所在地: 〒647-0044 和歌山県新宮市神倉1-13-8

- 参拝時間: 参拝自由(ただし石段は急峻で夜間は危険です)

- Googleマップ: 神倉神社

- 注意: 御朱印や御神札は熊野速玉大社の授与所でいただきます 。

アクセス

- 公共交通機関:

- JR「新宮駅」から徒歩約15~20分 。

- バス利用の場合は「裁判所前」バス停などが最寄りです 。

- 車:

- 無料駐車場あり(第1・第2駐車場合わせて約20台) 。神倉小学校前が目印です。

もっと深く知りたい方へ:参考文献ガイド

今回の記事で触れた内容は、多くの研究によって裏付けられています。さらに深く熊野の世界に浸りたい方は、これらの専門書を手に取ってみてはいかがでしょうか。

- 『新宮市史』(新宮市史編さん委員会 編)

- 地域の歴史を網羅した基本文献。新宮市立図書館などで閲覧・購入が可能です

- 熊野詣 (講談社学術文庫)(五来重 編)

- 仏教民俗学の巨人が熊野三山を踏査し、豊かな自然に育まれた信仰と文化の全貌を活写した歴史的名著

- 『熊野三山信仰事典』(神仏信仰事典シリーズ)(加藤隆久 編)

- 熊野に関するあらゆる項目を網羅した事典。熊野好きなら座右に置きたい一冊です 。

コメント