今回ご紹介するのは、京都府宮津市、日本三景・天橋立のほとりに鎮座する元伊勢 籠神社(もといせ このじんじゃ)です。

「元伊勢」というその名の通り、ここは日本の神社の頂点に立つ伊勢神宮の原点ともいえる聖地 。しかし、その魅力は単なる「伊勢神宮のふるさと」という言葉だけでは語り尽くせません。ここには、国宝にして日本最古の系図が明かす独自の歴史、国民的民話「浦島太郎」の原型ともいえる神話、そして建築様式にまで刻まれた歴史の暗号が眠っているのです。

この記事は、単なる観光ガイドではありません。歴史を愛するあなたのための、籠神社に秘められた謎を解き明かす深層レポートです。

なぜ、この地が「元伊勢」なのか?

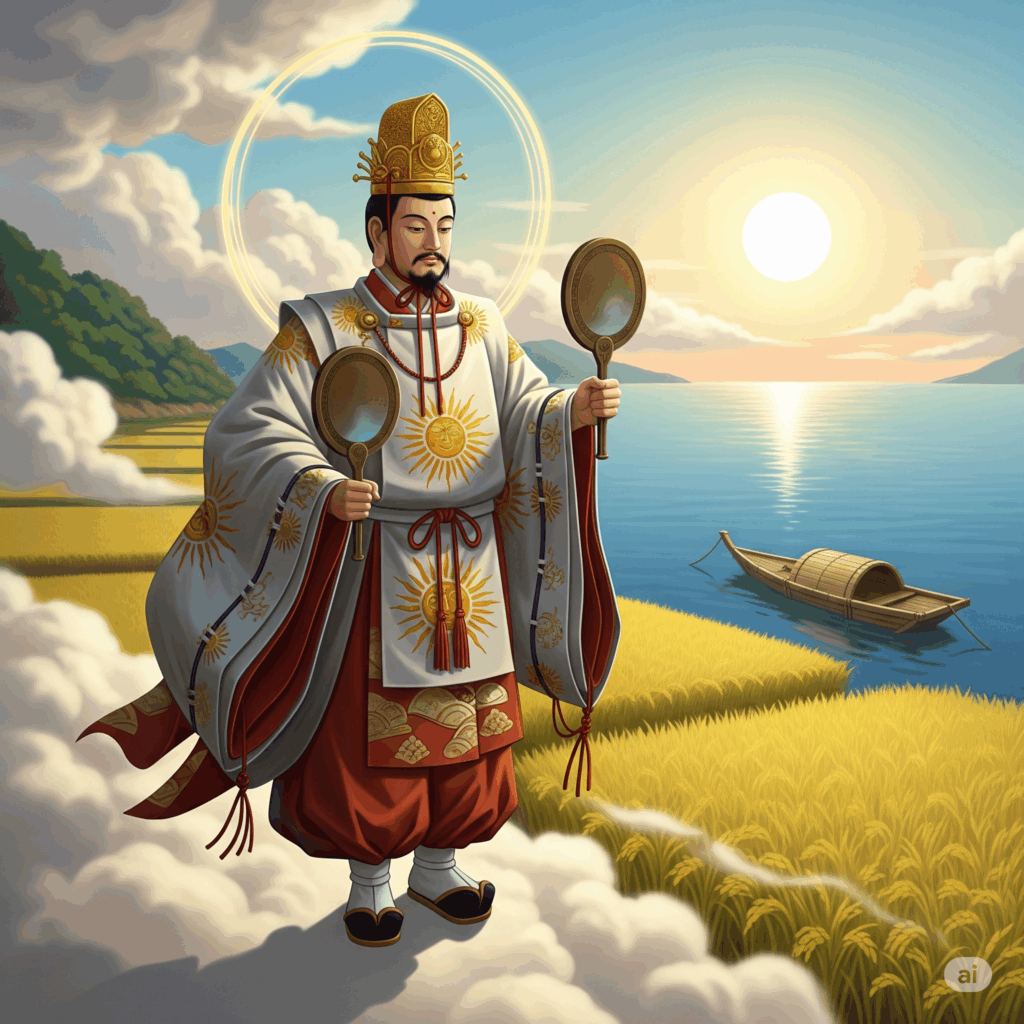

籠神社の核心に迫るには、まず「元伊勢」という称号の意味を理解する必要があります。これは、日本の最高神である天照大神(あまてらすおおかみ)と、食物を司る豊受大神(とようけのおおかみ)が、現在の伊勢の地に鎮座する以前、この丹後の地に祀られていたという驚くべき由緒に基づいています 。

物語は二つの時代にまたがります。

内宮の元宮として

今から2000年以上前、第10代崇神天皇の時代。皇居内で祀られていた天照大神は、より相応しい鎮座地を求め、各地を巡幸していました。その旅の途中、第11代垂仁天皇の皇女・倭姫命(やまとひめのみこと)は、この丹後の聖地「眞名井原(まないはら)」に辿り着き、ここに豊受大神と共に天照大神を四年間お祀りしたのです 。その後、天照大神は再び旅立ち、最終的に伊勢の地に鎮座されました。これが伊勢神宮の内宮の始まりです。

外宮の元宮として

約500年後、第21代雄略天皇の夢枕に伊勢の天照大神が現れ、「自分一人では食事が安らかにできない。丹波国(当時の丹後)から、食事を司る神である豊受大神を我がもとへ呼び寄せなさい」と告げました 。この神託により、豊受大神もまたこの地から伊勢へと遷され、伊勢神宮の外宮が創建されたのです 。

この壮大な物語は、単なる神話ではありません。古代、大和朝廷が国家統一を進める中で、地方の強力な神々とその聖地を、いかにして自らの祭祀体系に組み込んでいったかを示す、歴史のダイナミズムそのものなのです。

奥宮・眞名井神社と磐座信仰

籠神社の真のルーツを探るなら、現在の本社から少し歩いた場所にある奥宮・眞名井神社を訪れねばなりません 。ここは、神社の社殿が建てられる以前の、古代日本の信仰の姿を今に伝える場所。神が宿るとされる巨大な磐座(いわくら)が鎮座し、太古から続く自然崇拝の息吹を感じさせます 。境内から縄文時代の石斧や弥生時代の祭祀具が出土していることからも、この地が有史以前からの聖地であったことがわかります 。

主祭神は、伊勢へ遷る前の豊受大神 。神々が用いたという神聖な「天の眞名井の水」が湧き出ていたことが、この地が選ばれた理由の一つとされています 。静謐な空気に包まれたこの場所こそ、すべての物語が始まった原点なのです。

国宝「海部氏系図」が語るもう一つの古代史

籠神社の特異性を決定づけているのが、神代の昔から現代に至るまで、一度も途絶えることなく宮司職を世襲してきた海部(あまべ)氏の存在です 。そして、その血脈の正統性を物理的に証明するのが、国宝「海部氏系図」です 。

これは現存する日本最古の家系図とされ、その価値は計り知れません 。なぜなら、この系図は『古事記』や『日本書紀』といった中央の正史には記されていない、古代地方豪族の独自の歴史と視点を伝えているからです 。

特に歴史好きにとって衝撃的なのは、海部氏の始祖・彦火明命(ひこほあかりのみこと)が、皇室の祖先であるニニギノミコトの「兄弟神」として記されている点です 。これは、海部氏が朝廷の臣下ではなく、同じ天孫から連なる対等な存在であるという、驚くべき独立宣言に他なりません。

この系図は、中央集権化されていく歴史の中で、地方の有力氏族が自らのアイデンティティと権威をいかに主張したかを示す、第一級の歴史資料なのです。

「浦島太郎」と籠神社の驚くべきリンク

日本で最も有名な民話「浦島太郎」。実は、その発祥の地は丹後半島とされ、籠神社の神話と奇妙なほど一致する点が多く見られます。これは偶然でしょうか?

| 籠神社の神話 | 浦島太郎の物語 | 共通点 |

| 祖神・彦火明命が「籠船」に乗り海神の宮(龍宮)へ旅立つ 。 | 浦島太郎が亀に乗り龍宮城へ旅立つ。 | 英雄が異界(海中の神域)を訪れる構造。 |

| 4世祖・倭宿禰命が「亀に乗って」現れ、神武天皇を導いた 。 | 物語のキーパーソンとして亀が登場する。 | 亀が重要な案内役として登場する。 |

| 社名の「籠(この)」の編み目(籠目)は、亀の甲羅(亀甲)と酷似。 | 亀が英雄を異界へ運ぶ。 | 「籠」と「亀」の象徴的な結びつき 。 |

これらの符号の一致は、浦島伝説が、海洋氏族である海部氏に伝わる「祖神の異界訪問譚」という高位の神話から派生し、民衆に親しみやすい物語として語り継がれた姿である可能性を強く示唆しています。籠神社を訪れることは、誰もが知る民話の、知られざる神話的源流に触れる旅でもあるのです。

伊勢神宮との絆と独自のプライド

籠神社の社殿は、まさに「木でできた歴史書」です。

- 伊勢との絆を示す「神明造」と「五色の座玉」 本殿は、伊勢神宮と同じ「神明造(しんめいづくり)」という古代様式で建てられています 。さらに注目すべきは、本殿の高欄(手すり)を飾る 「五色の座玉(ごしきのすえたま)」 。青・黄・赤・白・黒の美しい宝玉で、この装飾は日本の数多ある神社の中で、 伊勢神宮の正殿と籠神社にしか許されていません 。これは、両社の特別な関係性を示す動かぬ証拠です。

- 独自の歴史を物語る「異例の構造」 しかし、その内部構造は伊勢神宮とは大きく異なります。本殿内部には伊勢にはない4本の独立した柱が立ち、さらに本殿の背面にも扉が設けられているのです 。この背面の扉は、人が出入りするためではなく、神が奥宮・眞名井神社の方向から出入りするためのものと伝えられています 。

これは何を意味するのか?外面は伊勢神宮との繋がりと格式を誇りつつ、内部では「我々の信仰の真の源泉は、古来の聖地である奥宮にある」という独自の歴史とプライドを建築的に表現しているのです。まさに、重層的な歴史がそのまま形になった、見事な建築と言えるでしょう。

探訪ガイド 元伊勢 籠神社への旅

この奥深い歴史の舞台を、ぜひご自身の足で訪れてみてください。

交通アクセス

- 公共交通機関をご利用の場合

- 京都丹後鉄道「天橋立」駅下車。

- 駅前から路線バスで約25分、「神社前」バス停下車すぐ。

- または、天橋立桟橋から観光船で約12分、「一の宮桟橋」下船、徒歩約5分。

- お車をご利用の場合

- 京都縦貫自動車道「与謝天橋立IC」から国道176号、178号を経由して約15分。

- 駐車場: 神社に有料駐車場があります 。ただし、ご祈祷を受けられる方や30分以内の駐車は無料です 。

地図情報

- 元伊勢 籠神社

- 住所:京都府宮津市字大垣430

- Googleマップで場所を確認する

- 奥宮 眞名井神社

- 住所:京都府宮津市大垣小字諸岡86

- Googleマップで場所を確認する

- ※籠神社から徒歩約7分です 。

参考文献

籠神社の謎にさらに分け入りたい方のために、関連書籍をご紹介します。

- 金久与市 著『古代海部氏の系図』 国宝「海部氏系図」研究のバイブル的な一冊 。古代史の常識を覆す、地方豪族の視点からの歴史がここにあります。

- 籠神社 社務所 発行『元伊勢の秘宝』 籠神社に伝わる秘宝や由緒について、公式の視点から解説された書籍。現地でしか手に入らない情報も満載です。

- 籠神社 発行『籠神社の綜合的研究』 各分野の専門家が、祭神、歴史、建築、文化財など、あらゆる角度から籠神社を分析した論文集。より専門的な知識を求める方へ。

元伊勢 籠神社は、ただ参拝するだけの場所ではありません。日本の古代史、神話、民俗学が交差する、知の探検フィールドです。天橋立の絶景と共に、この地に刻まれた壮大な歴史の物語に、ぜひ触れてみてください。きっと、あなたの歴史観を揺さぶる発見が待っているはずです。

コメント