神々の物語が今なお息づく地、出雲。その中心に鎮座する出雲大社は、単なる神社ではありません。ここは、日本の神話体系そのものを揺るがした壮大なドラマの舞台であり、八百万の神々が集う聖地です。

「なぜ出雲大社はこれほどまでに特別な場所なのか?」

「“縁結び”の本当の意味とは?」

「天に届くほどの巨大神殿は本当に存在したのか?」

神話好きなら誰もが抱くであろう、これらの疑問。この記事では、出雲大社の奥深い世界へと皆様をご案内します。神話の真実から、知る人ぞ知る参拝の作法まで、あなたの知的好奇心を満たす旅に出かけましょう。

国を造りし英雄神・大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)の物語

出雲大社を語る上で欠かせないのが、御祭神である大国主大神です 。彼はどのような神だったのでしょうか。

慈悲と試練の神格

大神の物語は、試練の連続から始まります。兄弟神たちに命を狙われながらも、皮を剥がれて苦しむ兎を救う「因幡の白兎」の物語は、彼が持つ深い慈悲の心を象徴しています 。

また、根の国(死者の国)では、後に義父となるスサノオノミコトから数々の無理難題を突きつけられますが、妻となるスセリビメの助けを得て見事に乗り越え、二人は固い絆で結ばれます 。この愛の物語こそ、大神が「縁結びの神」と呼ばれる由縁の一つなのです 。

「縁結び」の本当の意味

出雲大社の「縁結び」は、男女の恋愛だけを指すのではありません。それは「生きとし生けるものが共に豊かに栄えていくための貴い結びつき」を意味します 。友人、家族、仕事、そして社会との関わり。人生におけるあらゆる「ご縁」を結ぶのが、大国主大神の神徳なのです 。

この広大な神徳は、大神が海のかなたから現れた「幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)」という霊的な力を授かり、国土を開拓し、人々の暮らしを豊かにした「国造り」の神であることに由来します 。彼は、あらゆるものを結びつけ、育む偉大な神なのです。

出雲大社創建の謎 壮大なる「国譲り」神話

なぜ、これほど偉大な神が祀られる宮殿が、この地に建てられたのでしょうか。その答えは、日本神話最大のクライマックスの一つ、「国譲り」神話に隠されています 。

天と地の交渉

大国主大神が豊かに治めていた地上の世界「豊葦原中国(とよあしはらのなかつくに)」。ある日、天上の世界「高天原」を治める天照大御神(あまてらすおおみかみ)が、「この国は私の子孫が治めるべき国だ」と宣言します 。

高天原から次々と使者が送られますが、交渉は決裂。最後に送り込まれたのが、武神・建御雷神(たけみかづちのかみ)でした。彼は出雲の稲佐の浜に降り立ち、抜き身の剣を波に突き立て、その切っ先にあぐらをかいて座り、大国主大神に国を譲るよう迫ったのです 。

神話が現実になった日

絶体絶命の中、大国主大神は国を譲ることを決意します。しかし、ただ一つだけ条件を出しました。

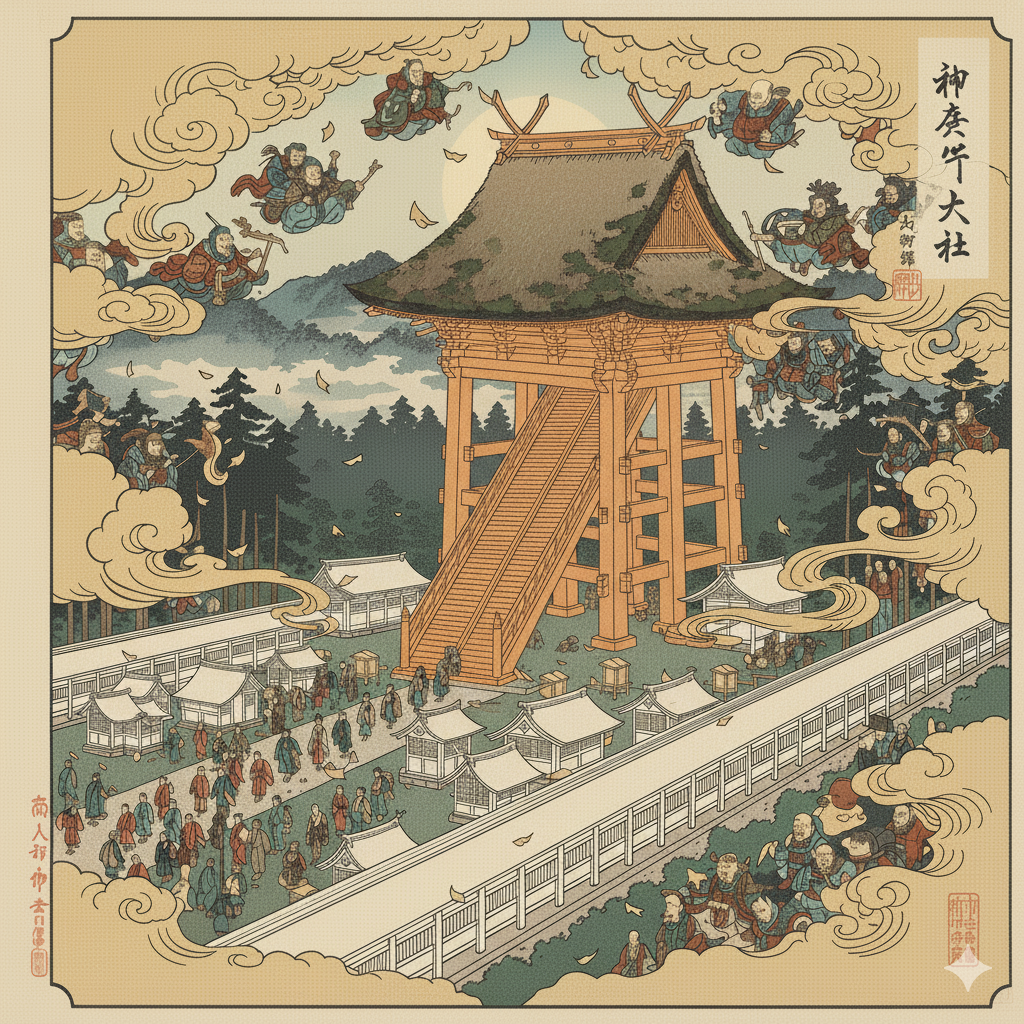

「私が隠退するための住まいとして、天の神々の御殿のように、柱は太く、千木は天に届くほど壮大な宮殿を建ててほしい」

この約束こそが、出雲大社創建の瞬間でした。大神は目に見える世界の統治(顕露事)から退き、人々の運命や縁など、目に見えない世界(幽事)を司る神となったのです 。

この「天に届く宮殿」は、長らく神話上の誇張だと考えられてきました。しかし2000年、その常識は覆されます。境内から、直径1.3mもの杉の巨木を3本束ねた巨大な柱根「宇豆柱(うずばしら)」が発見されたのです 。これは鎌倉時代のもので、古代の出雲大社が高さ48mにも及ぶ、まさに天を衝く高層神殿であったことを示す動かぬ証拠でした。

神話は、ただの物語ではなかったのです。古代の人々は、神との契約を果たすため、技術の粋を集めてこの巨大神殿を現実に造り上げていたのです。

神々の領域へ足を踏み入れる 境内参拝ガイド

出雲大社の境内は、神話の世界を体感できる空間です。正しい順路で巡り、その意味を知ることで、参拝はより深いものになるでしょう。

1. 始まりの地「稲佐の浜」

参拝は、まず国譲り神話の舞台となった稲佐の浜から始めましょう 。ここで、後ほど訪れる「素鵞社(そがのやしろ)」に納めるための砂をいただきます。この浜は、神在月には全国の神々が降り立つ玄関口でもあります 。

2. 聖域へと続く「四つの鳥居」と「下り参道」

材質の異なる四つの鳥居(石、木、鉄、銅)をくぐるごとに、俗世から神域へと誘われます 。二の鳥居を過ぎると現れる全国的にも珍しい「下り参道」は、天からのエネルギーが流れ込む聖なる道と言われています 。参道の途中にある「祓社(はらえのやしろ)」で心身を清めるのを忘れずに 。

3. 圧巻の「大注連縄」と謎多き「御本殿」

拝殿の巨大な注連縄(長さ6.5m、重さ1t)もさることながら、誰もが息をのむのは神楽殿に掲げられた日本最大級の大注連縄です 。その大きさは

長さ13.6m、重さ5.2t 。これは数年に一度、地域の人々の手によって、一年以上かけて作られる奉納の結晶なのです 。

いよいよ、大国主大神が鎮座する御本殿へ。現在の御本殿は高さ約24mの国宝で、日本最古の神社建築様式「大社造(たいしゃづくり)」の傑作です 。しかし、最も興味深いのは、

御神座が正面ではなく、国譲りの舞台である西(稲佐の浜)を向いていることです 。大神は今も、あの日の契約を見守っているのでしょうか。

4. 最強のパワースポット「素鵞社」

御本殿の裏手にある素鵞社は、大神の親神スサノオノミコトを祀る社です 。ここで、稲佐の浜でいただいた砂を社の床下に納め、代わりに清められた「お砂」をいただきましょう。これは強力な厄除けのお守りになると言われています 。また、社の裏手では、禁足地である八雲山の岩肌に直接触れることができ、聖なる山の力を感じられる唯一の場所です 。

出雲だけの特別な作法と神々の集い「神在月」

出雲大社には、他の神社にはない独自の伝統が息づいています。

なぜ「四拍手」なのか?

一般的な神社の作法が「二礼二拍手一礼」であるのに対し、出雲大社では「二礼四拍手一礼」が正式な作法です 。これは、年に一度の最も重要な例祭で、無限を意味する聖数「八」を用いた「八拍手」が行われることに由来します 。日常の四拍手は、その半分にあたり、より深い敬意と祈りを込めるための作法なのです 。

神々が集う「神在月」

旧暦10月、他の土地では神様が留守になるため「神無月」と呼ばれますが、出雲では全国から八百万の神々が集うため「神在月(かみありづき)」と呼ばれます 。

この期間、神々は出雲大社に集い、来年の人々の縁について会議「神議り(かむはかり)」を行うとされています 。稲佐の浜で神々を迎える「神迎神事」から、神々がそれぞれの国へ帰るのを見送る「神等去出祭」まで、一連の神事が厳粛に執り行われます 。あなたの来年のご縁も、この会議で決められているのかもしれません。

出雲大社への旅のしおり

所在地・地図

- 住所: 〒699-0701 島根県出雲市大社町杵築東195

- Googleマップ: 出雲大社

アクセス

- 公共交通機関をご利用の場合:

- JR「出雲市駅」から一畑バス「出雲大社連絡所」行きで約25分、「出雲大社」バス停下車すぐ 。

- 一畑電車「電鉄出雲市駅」から「出雲大社前駅」行きで約25分、終点下車徒歩約10分 。

- お車をご利用の場合:

- 山陰自動車道「出雲IC」から国道431号線を経由し、約20分 。

- 無料駐車場(約385台)があります 。

神話は、まだ終わらない

出雲大社を訪れることは、単なる観光ではありません。それは、古事記や日本書紀に記された神々のドラマに触れ、日本の精神性の源流を辿る旅です。壮大な神話、それを裏付ける考古学的発見、そして今に生きる伝統。すべてが一体となったこの聖地で、あなただけの特別な「ご縁」を感じてみてはいかがでしょうか。

もっと深く神話の世界へ 参考文献のご案内

出雲の神話をもっと深く知りたいという探求心旺盛なあなたへ。専門家による書籍は、旅を何倍も豊かなものにしてくれます。

- 『出雲神話』(松前 健 著/講談社学術文庫) 比較神話学や民俗学など、多角的な視点から出雲神話の虚像と実像に迫る最良の入門書。なぜ出雲は死者の国と結びつけられるのか、大和朝廷との関係は?など、知的好奇心を刺激する一冊です 。

- 『図説 ここが知りたかった!伊勢神宮と出雲大社』(瀧音 能之 監修/青春出版社) 日本の二大神社の成り立ちから神事、ヤマト政権における位置づけまでを、豊富な写真と図版でわかりやすく解説。両社を比較することで、それぞれの役割と日本の信仰の構造がより明確になります 。

- 『出雲大社の謎』(滝音 能之 著/朝日新聞出版) 「縁結び」信仰の由来は?天をつく高層神殿はいつ創建されたのか?など、出雲大社にまつわる数々の謎に、記紀と『出雲国風土記』を読み解きながら迫ります。古代ロマンに満ちた一冊です 。

コメント