古代のロマンと謎に満ちた場所への旅は、何物にも代えがたい魅力がありますよね。今回は、そんな知的好奇心をくすぐる特別な場所、兵庫県加古川市にひっそりと佇む日岡陵古墳(ひおかのみささぎこふん)をご紹介します。

この古墳には、地方の悲恋物語が国家の英雄譚へと昇華していく壮大な歴史が刻まれています。『播磨国風土記』に記された哀しい伝説、考古学が明らかにする権力の証、そして今なお続く人々の信仰。幾重にも重なった物語の層を一枚一枚めくっていく、謎解きのような旅に出かけてみませんか?

失われた皇后の物語 なぜ「褶墓(ひれはか)」と呼ばれるのか?

日岡陵古墳の物語は、古代の文献『播磨国風土記』に記された、一つの悲しい恋の物語から始まります。

主役は、第12代景行天皇と、播磨の美しい女性、印南別嬢(いなみのわきいらつめ) 。天皇の情熱的なアプローチの末に二人は結ばれ、幸せな日々を送ります 。しかし、その幸せは長くは続きませんでした。印南別嬢は若くしてこの世を去ってしまったのです。

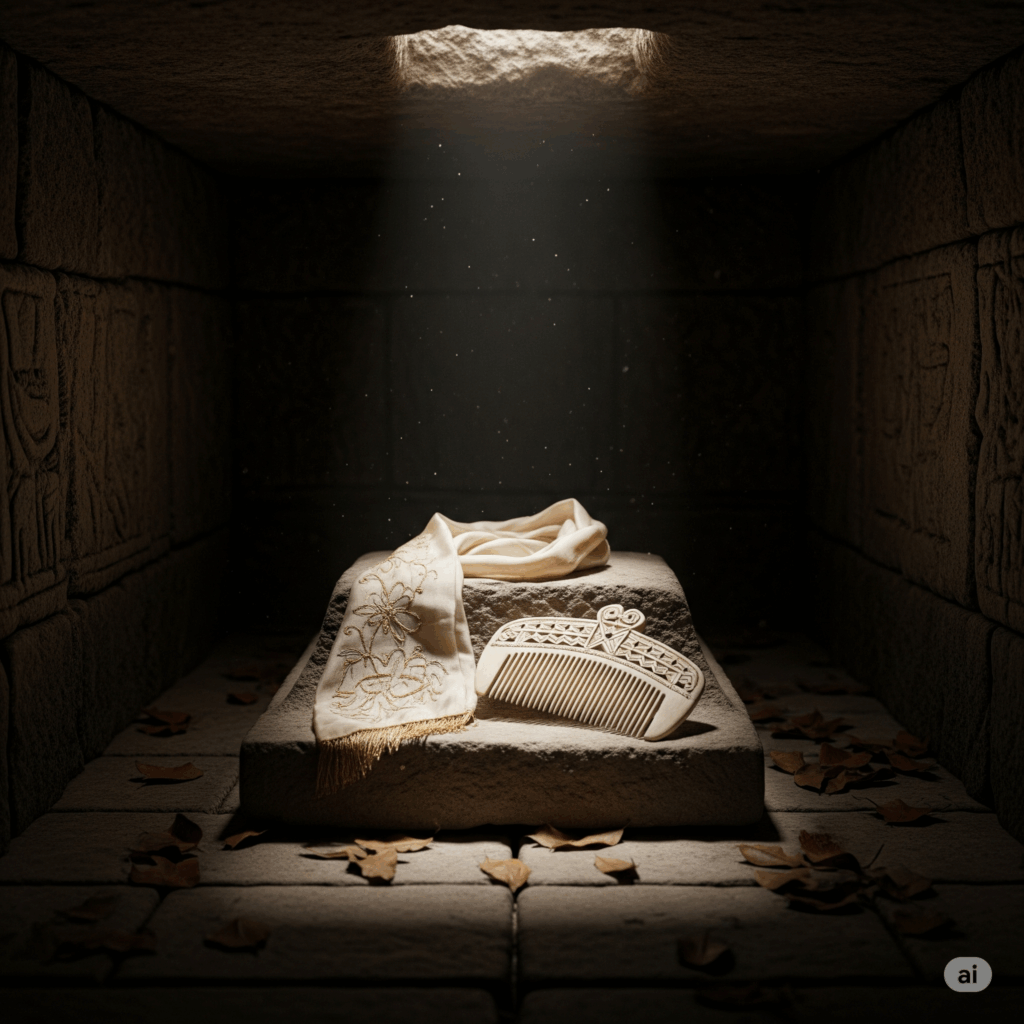

深い悲しみに沈んだ天皇は、彼女を故郷である日岡の丘に手厚く葬ることにしました。しかし、葬送の船が印南川(現在の加古川)を渡る途中、突如つむじ風が起こり、船は転覆 。必死に探したものの、皇后の亡骸は見つかりませんでした。岸に流れ着いたのは、彼女が身につけていた美しい肩掛けの布「ひれ(褶)」と、化粧道具の入った「くしげ(櫛笥)」だけだったのです 。

天皇は悲しみのあまり、この二つの遺品を亡骸の代わりに丘に埋葬しました。この出来事から、この墓は「褶墓(ひれはか)」と呼ばれるようになったと伝えられています 。

この物語、どこか歴史書とは違う雰囲気を感じませんか?これは「褶墓」というユニークな名前の由来を説明するための「地名起源説話」です。天皇の愛や喪失といった個人的な感情と、日岡の丘や加古川という具体的な地名が結びついていることから、この物語が中央の役人ではなく、この土地の人々によって語り継がれてきたことがうかがえます。亡骸の代わりに最もパーソナルな遺品を埋葬するという結末が、この墓の持つ「記憶」と「喪失」のテーマを際立たせ、私たちの心に深く響くのです。

地方のヒロインから英雄の母へ 物語は国家スケールに!

『播磨国風土記』の悲劇のヒロインは、どのようにして国家的な存在へと変わっていったのでしょうか。ここからが歴史の面白いところです。

文献上の「シンクロ」

歴史のターニングポイントは、『播磨国風土記』の「印南別嬢」が、公式な歴史書である『日本書紀』に登場する「播磨稲日大郎姫命(はりまのいなびのおおいらつめのみこと)」と同一人物だと解釈されたことでした 。『日本書紀』によれば、彼女は景行天皇の正式な皇后であり、そして何と、あの古代日本のスーパーヒーロー、

日本武尊(やまとたけるのみこと)の母親だったのです 。

この発見(あるいは解釈)により、日岡陵古墳の意味は劇的に変わりました。一地方の女性の墓から、「国母」が眠る神聖な陵墓へと、その地位がジャンプアップしたのです。もちろん、二つの文献を細かく見ると時代設定などに矛盾点もあり、後世の研究者が二つの物語を結びつけた可能性も指摘されていますが、この「シンクロ」が古墳の運命を大きく変えたことは間違いありません 。

明治政府による「公式認定」

そして明治時代、この解釈は国家のお墨付きを得ることになります。明治16年(1883年)、宮内省(現在の宮内庁)が、この古墳を正式に「景行天皇皇后 播磨稲日大郎姫命 日岡陵」として「治定(ちてい)」したのです 。

これは、天皇を中心とした近代国家を築こうとしていた明治政府の国家プロジェクトの一環でした。全国の天皇陵を特定・管理することで、国家の権威を古代からの連続性の上に位置づけようとしたのです 。この治定によって、日岡陵古墳は宮内庁の厳格な管理下に置かれ、地域の物語の舞台から、国民が共有する皇室史の聖地へと再定義されました 。

物語の登場人物比較

| 項目 | 播磨国風土記 | 日本書紀・古事記 |

| 主人公 | 印南別嬢(いなみのわきいらつめ) | 播磨稲日大郎姫命(はりまのいなびのおおいらつめのみこと) |

| 景行天皇との関係 | 情熱的な求婚の対象となった愛妻 | 正式な皇后 |

| 子 | 物語の中心的な主題ではない | 大碓命(おおうすのみこと)、小碓命(おうすのみこと、後の日本武尊)の母 |

| 死の物語 | 船が転覆し亡骸が失われるという詳細で悲劇的な物語 | 薨去した事実は記されるが、風土記のような劇的な詳細は無い |

| 墓 | 「褶墓(ひれはか)」と命名され、ひれと櫛笥を埋葬した空の墓(ケノタフ)であることが明記される | 墓が日岡にあることは記されるが、「褶墓」の物語は風土記に固有 |

丘の上の巨大モニュメント 考古学が語るもう一つの真実

さて、伝説の世界から一旦離れて、古墳そのものを考古学の目で見てみましょう。すると、物語の哀しいイメージとは全く異なる、圧倒的な権力の姿が現れます。

圧倒的なスケールと構造

日岡陵古墳は、加古川流域を一望できる日岡丘陵の最高地点に築かれた、巨大な前方後円墳です 。全長は約80メートルから85.5メートルにも達します 。後円部の直径は約45メートル、高さは約7.5メートル。陵墓全体の面積は約37,900平方メートルという広大さです 。

表面からは、かつて墳丘を覆っていた「葺石(ふきいし)」と呼ばれる川原石が多数見つかっています 。さらに、

円筒埴輪の破片も発見されており、築造当時は埴輪がずらりと並べられていたことがわかります 。

築造年代と謎

その形状や埴輪から、この古墳が造られたのは古墳時代前期の4世紀代と推定されています 。これは、この地域で最も早い時期に造られた巨大古墳の一つであることを意味します。

しかし、この古墳には大きな謎が残されています。皇室の陵墓であるため、学術的な発掘調査は一切許可されていません 。そのため、すべての情報は外からの観察に限られます。この状況から、「もともとは円墳で、前方後円墳の形は明治時代に修築されたものでは?」という説も存在するほどです 。

ここに、物語と現実の大きなギャップが生まれます。風土記が語る「褶墓」は、亡骸のない空の墓、つまり喪失の記念碑です。しかし、考古学が見せるのは、膨大な労働力と資源を投じて造られた権力のモニュメント。この巨大古墳は、個人の悲劇を悼むためではなく、この地を支配した首長の絶大な権力を示すためのものだったはずです。おそらく、ここには実際に高貴な女性が眠っており、「褶墓」の物語は、その人物の記憶が語り継がれる中で生まれた、ロマンあふれる伝説なのでしょう。

ヤマト王権とのホットライン? 古墳群が示す古代播磨の実力

日岡陵古墳の本当の価値は、単体で見るのではなく、周辺に広がる「日岡山古墳群」という大きな文脈の中で捉えることで見えてきます 。

超一級の「お宝」が語る真実

この古墳群の他の古墳(現在は消滅したものも含む)からは、驚くべき副葬品が出土しています。その筆頭が「三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう)」です 。これは、3〜4世紀に畿内のヤマト王権が、地方の有力なリーダーとの政治同盟の証として配布した、超一級のステータスアイテムと考えられています 。

さらに驚くべきことに、ここで見つかった鏡の中には、神戸市のヘボソ塚古墳の鏡と同じ鋳型から作られた「同笵鏡(どうはんきょう)」が含まれていました 。これは、古代播磨のリーダーが、ヤマト王権と直接的で非常に緊密な関係にあったことを示す、動かぬ物証です。他にも、ヤマト王権のネットワークを通じて配布された腕輪「石釧(いしくしろ)」なども見つかっています 。

伝説の裏にあったリアルな政治同盟

これらの考古学的証拠は、古墳時代前期の加古川流域に、ヤマト王権にとって極めて重要な同盟者がいたことを示しています 。

この事実は、『播磨国風土記』の伝説に新たな光を当てます。景行天皇(中央の王権)と印南別嬢(播磨の有力者)の結婚物語は、単なるおとぎ話ではなく、ヤマト王権と播磨の首長との間に結ばれた、現実の政治同盟を神話的に表現したものだったのかもしれません。三角縁神獣鏡は、まさにその同盟の証。伝説の「結婚」の裏には、極めてリアルな古代の国際政治があったのです。

祈りの場所として今に生きる 日岡神社との深い絆

日岡陵古墳の物語は、過去のものではありません。隣接する日岡神社との深い関係を通じて、今も人々の生活の中に生き続けています。

安産の神様としての新たな物語

日岡陵古墳のすぐ麓には、日岡神社が鎮座しています 。この神社は「安産の神様」として広く知られ、多くの人々が祈りを捧げに訪れます 。

なぜ安産の神様なのでしょうか?その起源は、日岡陵の皇后の物語にあります。伝説によれば、皇后が日本武尊を含む双子を身ごもった際、日岡神社の神様である天伊佐々比古命(あめのいささひこのみこと)が七日七夜にわたって安産を祈願し、無事に出産できたとされているのです 。

「死」から「生」への物語の転換

ここに、非常に興味深い構造が見られます。

- 日岡陵古墳:宮内庁が管理する静寂の空間。皇后の「悲劇的な死」と国家の歴史を物語る。

- 日岡神社:人々の祈りで賑わう信仰の場。英雄の「輝かしい誕生」と安産の願いを物語る。

封印された古墳が語れない物語を、神社が生き生きとした形で現代に伝えているのです。物語の焦点が「死」から「生」へと転換することで、この場所は単なる史跡ではなく、未来への希望を祈る聖地として、今も多くの人々の心の拠り所となっています。

あなたも歴史のタペストリーを織りなす旅へ

日岡陵古墳は、一つの答えがある単純な史跡ではありません。

- 地方の伝説:印南別嬢の哀しい愛の物語。

- 国家の物語:日本武尊の母が眠る、皇室の聖地としての物語。

- 考古学の物語:ヤマト王権と結びついた、古代播磨の権力者の物語。

- 現代の信仰:安産を祈る人々の希望の物語。

これらの異なるレイヤーが複雑に重なり合い、一枚の美しいタペストリーのように日岡陵古墳という場所を形作っています。

ぜひ一度、この地を訪れてみてください。静かな陵墓に佇み、賑やかな神社の空気に触れることで、あなたもこの壮大な歴史の物語の一部になることができるはずです。

日岡陵古墳への旅のしおり

【所在地】 〒675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野

【アクセス】

- 公共交通機関をご利用の場合

- JR加古川線「日岡駅」下車、徒歩約5分~20分(目的地による) 。

- JR「加古川駅」から神姫バスに乗車、「日岡駅口」または「日岡」バス停下車、徒歩約5分 。

- お車をご利用の場合

- 加古川バイパス「加古川ランプ」から約5分 。

- 駐車場:日岡山公園内に複数の無料駐車場があります(合計1,000台以上駐車可能) 。

参考文献ガイド

今回の記事の源泉となった古代の文献を、ぜひご自身で読んでみませんか?物語の原文に触れることで、旅はさらに味わい深いものになるはずです。

- 『播磨国風土記』 この物語の原点。古代播磨の地理や伝説が生き生きと描かれています。現代語訳付きの文庫版が読みやすいでしょう。

- 『播磨国風土記 全訳注』(講談社学術文庫)

- 著者:秋本 吉徳 (訳注), 鉄野 昌弘 (補)

- 定価:1,551円(税込)

- 『日本書紀』 印南別嬢を「国母」へと位置づけた国家の公式歴史書。日岡陵の物語が、より大きな歴史の流れの中でどう位置づけられているかがわかります。こちらも複数の文庫版があります。

- 『日本書紀 (一)』(岩波文庫)

- 著者:坂本 太郎 (校注), 家永 三郎 (校注) ほか

- 定価:1,573円(税込)

- 『日本書紀 (上) 全現代語訳』(講談社学術文庫)

- 著者:宇治谷 孟 (翻訳)

- 定価:1,441円(税込)

- 『日本書紀 (一)』(岩波文庫)

コメント