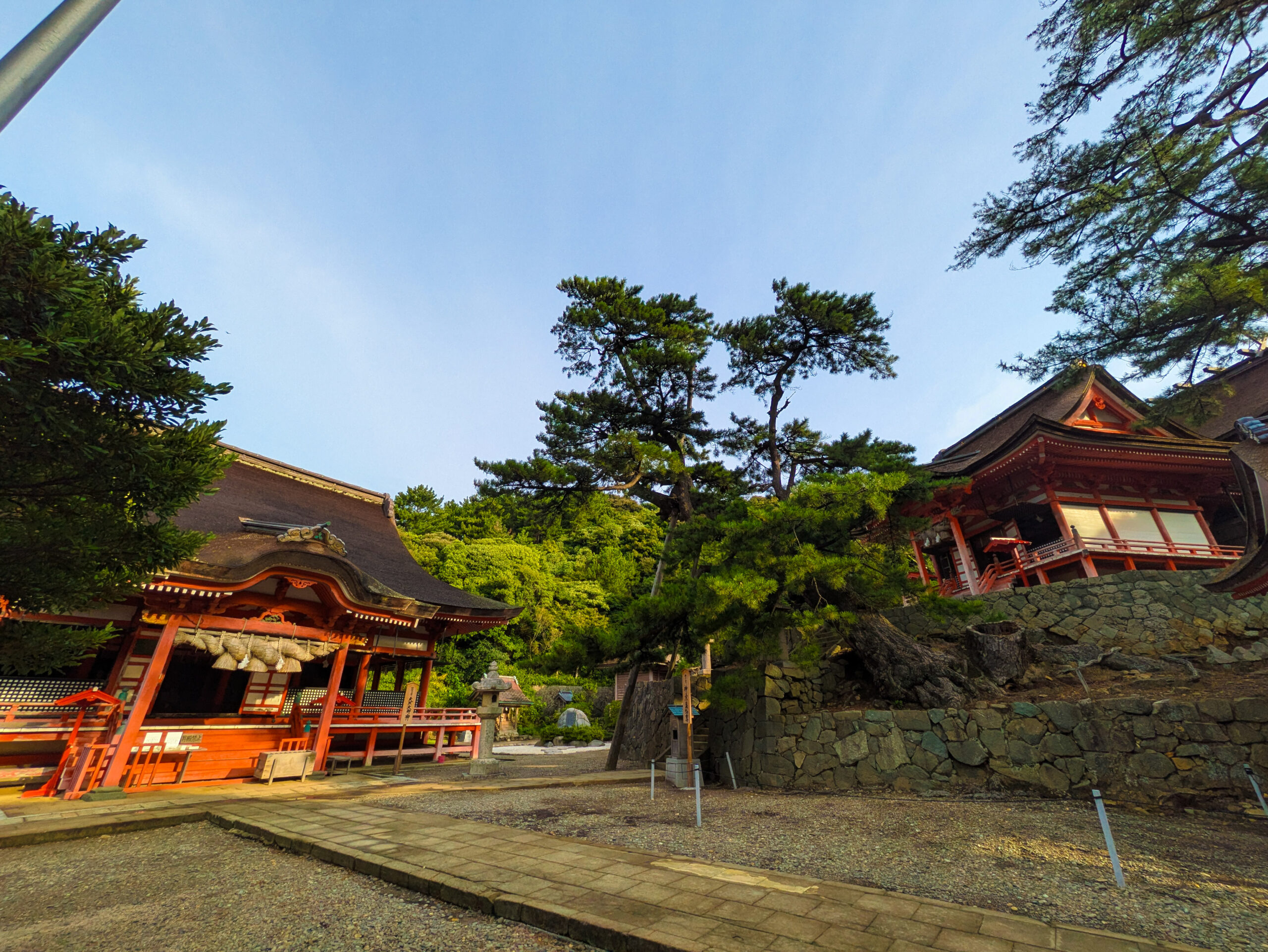

島根半島の最西端、日本海に突き出すようにして鎮座する「日御碕神社(ひのみさきじんじゃ)」。松林の緑と鮮やかな朱塗りの社殿が織りなす光景は、まるで竜宮城を彷彿とさせます 。しかし、この神社の真価は、その風光明媚な景観だけではありません。

「伊勢大神宮は日の本の昼の守り、出雲の日御碕は日の本の夜を護らん」

古くからこう伝わるように、日御碕神社は、皇室の祖神を祀る伊勢神宮と対をなし、日本の夜を守護するという極めて重要な国家的役割を担ってきました。

なぜ、出雲の西の果てにあるこの神社が、それほどまでに重要な聖地とされたのでしょうか。なぜ、皇祖神である天照大御神(あまてらすおおみかみ)と、その弟であり出雲の祖神でもある素盞嗚尊(すさのおのみこと)が、一つの境内に祀られているのでしょうか。

日御碕神社の起源と出雲の死生観

日御碕神社の特異性を理解するためには、まず「出雲」という土地が古代日本の宇宙観においてどのような場所であったかを知る必要があります。

日が沈む聖地、黄泉(よみ)への入り口

大和朝廷のあった近畿地方から見て、出雲は真西、すなわち太陽が沈みゆく方角に位置します。古代の人々にとって、一日の終わりを告げる日没の光景は、生命の終わりと再生、そして現世(うつしよ)と常世(とこよ)―すなわち死者の国「黄泉の国」―とを繋ぐ境界を想起させるものでした 。

この観念は、出雲神話の根幹をなすイザナギノミコトとイザナミノミコトの物語にも色濃く反映されています。亡くなった妻イザナミを追ってイザナギが訪れた黄泉の国の入り口「黄泉比良坂(よもつひらさか)」は、『古事記』において「出雲国の伊賦夜坂(いふやさか)」であると記されています 。現在、松江市にその伝承地が存在します 。

さらに、8世紀に編纂された『出雲国風土記』には、日御碕からほど近い「猪目洞窟(いのめどうくつ)」について、

「夢にこの磯の窟の辺に至る者は必ず死ぬ。故、俗人、古より今に至るまで、黄泉の坂、黄泉の穴と号くるなり」

と記されており、この洞窟が黄泉への入り口そのものであると信じられていたことがわかります 。

つまり出雲は、単なる一地方ではなく、神話的に「死と再生」を司る聖地、現世と他界が交錯する霊的な場所として認識されていたのです。

上下の二社 出雲独自の神学的秩序

このような背景を持つ出雲の地に、日御碕神社は鎮座しています。この神社の最大の特徴は、境内が高低差を利用して「神の宮(かみのみや)」と「日沉宮(ひしずみのみや)」という上下二つの本社で構成されている点です 。

上の宮「神の宮」 出雲の父祖神・素盞嗚尊の領域

石段を登った高台に位置するのが「神の宮」です。ここに祀られているのは、高天原(たかまがはら)を追放された後、この出雲の地で八岐大蛇(やまたのおろち)を退治し、国造りの礎を築いた英雄神、素盞嗚尊(スサノオノミコト)です 。

その創祀は、スサノオ自身の神託に由来します。根の国(黄泉国)から戻ったスサノオが、「吾が神魂は、この柏の葉の止まるところに住まん」と宣言し、神聖な柏の葉を投げたところ、その葉が現在の社殿の背後にある「隠ヶ丘(かくれがおか)」に舞い落ちました 。この神託に基づき、スサノオの五世の孫である天葺根命(あめのふきねのみこと)が、隠ヶ丘にスサノオを祀ったのが神の宮の始まりとされています 。

下の宮「日沉宮」 皇祖神・天照大御神の宮居

楼門をくぐり、正面に鎮座するのが「日沉宮」です。ここに祀られているのは、皇室の祖神であり、太陽を司る最高神、天照大御神(アマテラスオオミカミ)です 。

こちらの起源もまた、神託によります。初代斎主(さいしゅ)となった天葺根命が海岸に出た際、沖合に浮かぶ経島(ふみしま)の松の木がまばゆい光を放ち、「吾はこれ日ノ神なり。此処に鎮りて天下の人民を恵まん。汝速やかに吾を祀れ」とのアマテラスの神勅が響き渡りました 。この神託に従い、天葺根命はまず経島の上にアマテラスを祀りました。これが『出雲国風土記』に記される「百枝槐社(ももええにすのやしろ)」であると考えられています 。その後、天暦2年(948年)、村上天皇の勅命により、経島から現在の場所へと遷座されたのです 。

なぜスサノオが「上」なのか?

ここで一つの大きな疑問が生じます。『古事記』や『日本書紀』の神話体系(記紀神話)では、アマテラスは最高神であり、スサノオは乱暴狼藉によって高天原から追放された弟神、つまり明確に下位の存在です 。しかし、日御碕神社では、スサノオを祀る「神の宮」が、アマテラスを祀る「日沉宮」よりも物理的に高い場所に位置しています 。

これは単なる設計上の都合ではありません。出雲の地において、スサノオは単なる追放された神ではなく、国造りの祖であり、出雲大社の祭神・大国主命(おおくにぬしのみこと)の親神として絶大な崇敬を集める、偉大な「父祖神(おやがみ)」なのです 。事実、日御碕神社は出雲大社の「祖神(おやがみ)さま」としても崇められています 。

この社殿配置は、記紀神話における上下関係を意図的に逆転させ、「出雲における神の位」を明確に表明したものと解釈できます 。国家の最高神であるアマテラスを丁重に迎え入れ、参拝者が最初に目にする正面に祀ることでその権威を認めつつも、土地の主であるスサノオをより高い場所に祀ることで、出雲における彼の至高性を堅持しているのです。これは、中央(大和)と出雲の文化的な緊張と統合の歴史を雄弁に物語る、空間的な神学と言えるでしょう。

国家鎮護の聖地 「昼の伊勢、夜の日御碕」の誕生

日御碕神社の神格を決定づけたのが、伊勢神宮との対比構造です。この関係性は、奈良時代のある勅命によって確立されました。

天平7年(735年)の聖武天皇勅命

社伝によれば、天平7年(735年)に聖武天皇によって「乙亥の勅」と呼ばれる勅命が発せられました 。そこには、国家の安寧を昼夜にわたって祈願する、壮大な構想が記されています。

「日の出る所、伊勢国五十鈴川の川上に伊勢大神宮を鎮め祀り、日の本の昼を守り、出雲国日御碕清江の浜に日沉宮を建て、日御碕大神宮と称して日の本の夜を護らん」

この一文により、日御碕神社は「日本の夜の守護」という明確な役割を国家から与えられました。「日沉宮」という名も、「日が沈む宮」を意味し、この勅命に直接由来するものです 。

東に位置し、日の出を迎える伊勢が「昼」を守護し、西に位置し、日没を見送る日御碕が「夜」を守護する 。

この二つの聖地が一体となることで、国家は24時間、途切れることのない神々の加護のもとに置かれるという、壮大な国家的宇宙観がここに完成したのです。

政治的統合の象徴として

この勅命は、単なる宗教的な布告に留まりません。当時、律令国家体制の確立を急いでいた大和朝廷にとって、独自の神話体系と文化を持つ出雲は、統合すべき重要な地域勢力でした。

この勅命は、出雲の聖地を皇祖神を祀る伊勢神宮の「対」として国家的に公認するものでした。これにより、日御碕神社は一地方の社から国家鎮護の社へと昇格しましたが、同時にそれは、出雲の神々と聖地を、天皇を中心とする国家的な神話体系の中に組み込むことを意味しました。出雲の「日が沈む聖地」という特性を最大限に評価しつつも、その役割を伊勢との関係性において定義することで、巧みに出雲を中央の権威構造に取り込んだのです。これは、武力によらない、象徴的な国土統一の一環であったと見ることができます。

権力と信仰の結晶 徳川家光による大造営

現在、私たちが目にする壮麗な社殿群は、江戸時代初期、三代将軍・徳川家光の時代に築かれたものです。

戦国時代の混乱で荒廃していた神社を再興するため、僧・順式慶雄(じゅんしきけいゆう)らが幕府に働きかけ、家光の厳命による大造営が実現しました 。工事は寛永11年(1634年)に始まり、10年の歳月を経て正保元年(1644年)に完成 。これは、幕府の威信をかけた国家プロジェクトでした。

社殿は「神の宮」「日沉宮」ともに「権現造(ごんげんづくり)」という建築様式で建てられています 。これは本殿と拝殿を「石の間」で連結する複合社殿形式で、家光が祖父・家康を祀るために造営した日光東照宮に採用されたことで知られます 。この様式を用いることで、出雲の辺境の社を徳川の権威の象徴である東照宮と結びつけ、幕府の力が全国に及んでいることを建築によって示したのです 。

朱塗りの社殿の細部には、龍や虎、三猿といった精緻な彫刻が施され、内部の壁や天井は狩野派や土佐派の絵師による壮麗な壁画で飾られています 。その華やかで力強い意匠には、安土桃山時代の気風が色濃く残っており 、境内14棟の建造物と2基の石鳥居が国の重要文化財に指定されています 。

出雲神話を巡る旅 関連史跡探訪

日御碕神社の物語をより深く理解するために、周辺に点在する神話ゆかりの地を訪れてみましょう。

出雲大社(いずもおおやしろ)

日御碕神社から南東へ約10km。縁結びの神様として知られる大国主大神を祀る、出雲国の中心的な大社です。日御碕神社に祀られるスサノオは大国主の親神(または祖神)にあたるため、日御碕神社は出雲大社の「祖神(おやがみ)さま」と呼ばれ、深い関係にあります 。出雲大社参拝の際には、ぜひその祖神が鎮まる日御碕まで足を延ばしてみてください。

- Googleマップ: 出雲大社

稲佐の浜(いなさのはま)

出雲大社の西に広がる美しい海岸。ここは、天照大御神の使者と大国主大神が国譲りの交渉を行ったとされる、日本神話における極めて重要な舞台です 。また、旧暦10月には全国の八百万(やおよろず)の神々がこの浜から出雲に上陸するとされ、「神迎神事」が執り行われます 。日が沈む聖地・出雲を象徴する場所であり、夕景の美しさは格別です 。

- Googleマップ: 稲佐の浜

黄泉比良坂・猪目洞窟

出雲の死生観に触れるなら、これらの場所は外せません。 黄泉比良坂は、イザナギが黄泉の国から逃げ帰った際に、イザナミと永遠の決別をした場所 。大きな岩で道が塞がれ、現世とあの世の境界が示されています。 猪目洞窟は、『出雲国風土記』に「黄泉の穴」と記された場所 。その巨大な洞窟の入り口は、見る者を圧倒し、古代の人々が抱いた死後の世界への畏怖を肌で感じさせます。

鰐淵寺(がくえんじ)

平安時代末期の歌謡集『梁塵秘抄(りょうじんひしょう)』には、当時の修行僧(聖)たちの拠点として「出雲の鰐淵や日の御崎」と詠まれています 。鰐淵寺は、日御碕神社と並び称された修験道の霊地であり、武蔵坊弁慶が修行したという伝説も残る古刹です 。紅葉の名所としても知られ、静寂な山寺の雰囲気は、神仏習合の時代の信仰の姿を今に伝えています。

- Googleマップ: 鰐淵寺

聖地への巡礼 アクセスガイド

日本の夜を護る聖地、日御碕神社への訪問計画を立てましょう。

日御碕神社

- 所在地: 島根県出雲市大社町日御碕455

- 参拝時間: 境内は常時可能。

- Googleマップ: 日御碕神社

自動車でのアクセス(神戸から)

神戸方面からは、中国自動車道を経由して出雲へ向かうのが一般的です。

- ルート例: 神戸西IC →(山陽自動車道)→ 岡山JCT →(岡山自動車道・中国自動車道)→ 落合JCT →(米子自動車道)→ 米子JCT →(山陰自動車道)→ 出雲IC →(一般道)→ 日御碕神社

- 所要時間: 約4時間~4時間30分(交通状況による)

公共交通機関でのアクセス(神戸から)

高速バスと路線バスを乗り継ぐルートが便利です。

- 高速バス:

- 区間: 神姫神戸三宮バスターミナル → JR出雲市駅

- 運行会社: 神姫バス、中国JRバスなど

- 所要時間: 約5時間

- 料金: 片道4,600円~6,000円程度

- 路線バス:

- 区間: JR出雲市駅 → 日御碕

- 運行会社: 一畑バス

- 所要時間: 約60分

- 下車: 終点「日御碕」バス停下車、徒歩1分 。

さらに深く知るために参考文献案内

日御碕神社と出雲神話の世界にさらに深く分け入りたい方のために、おすすめの書籍をいくつかご紹介します。

- 『出雲神話』(松前 健 著、講談社学術文庫) 比較神話学、民俗学、宗教学など多角的な視点から出雲神話の虚像と実像に迫る、最良の入門書。記紀と風土記の記述の違いや、大和朝廷との関係性など、深い考察がなされています 。

- 『図説 ここが知りたかった!伊勢神宮と出雲大社』(瀧音 能之 監修、青春出版社) 伊勢神宮と出雲大社という二大神社の成り立ちから神事、信仰の基盤までを、豊富な写真と図版でわかりやすく解説。両社の関係性を理解するのに最適の一冊です 。

夕日の聖地に宿る不変の物語

日が沈む海の果てに鎮座し、日本の夜を護り続ける日御碕神社。その存在は、単なる美しい古社ではありません。

そこには、中央の神話体系とは異なる出雲独自の力強い信仰があり、古代国家が描いた壮大な宇宙観があり、そして時の権力者の威信をかけた建築美があります。創祀の神話を今に伝える「夕日の祭り(神幸神事)」は、この地が太陽の終焉と再生を見守る聖地であることを、私たちに厳かに語りかけます 。

出雲を訪れるなら、ぜひこの西の果ての聖地まで足を運んでみてください。日本海に沈みゆく夕日を眺めながら、神代から連綿と続く「守護の物語」に思いを馳せる、忘れられない時間となるはずです。

コメント