「但馬の小京都」として知られる美しい城下町、出石。多くの観光客がその風情ある町並みに心惹かれますが、この地の本当の始まり、その魂の源流がどこにあるかご存知でしょうか。その答えは、城下町の喧騒から少し離れた場所に、静かに、しかし圧倒的な存在感を放って鎮座しています。

それが、但馬国一宮「出石神社(いずしじんじゃ)」です。

この神社は、単なる美しい古社ではありません。日本最古の歴史書『古事記』『日本書紀』にその名が刻まれ、朝鮮半島から渡来したとされる謎多き王子「天日槍命(アメノヒボコ)」を祀る、古代史のミステリーが凝縮された場所なのです。

今回は、歴史好きのあなたと共に、出石神社の奥深い世界へ足を踏み入れ、神話の裏に隠された真実と、千年以上にわたる権力者たちとの関わりの物語を紐解いていきましょう。

なぜ『古事記』と『日本書紀』で物語は違うのか?

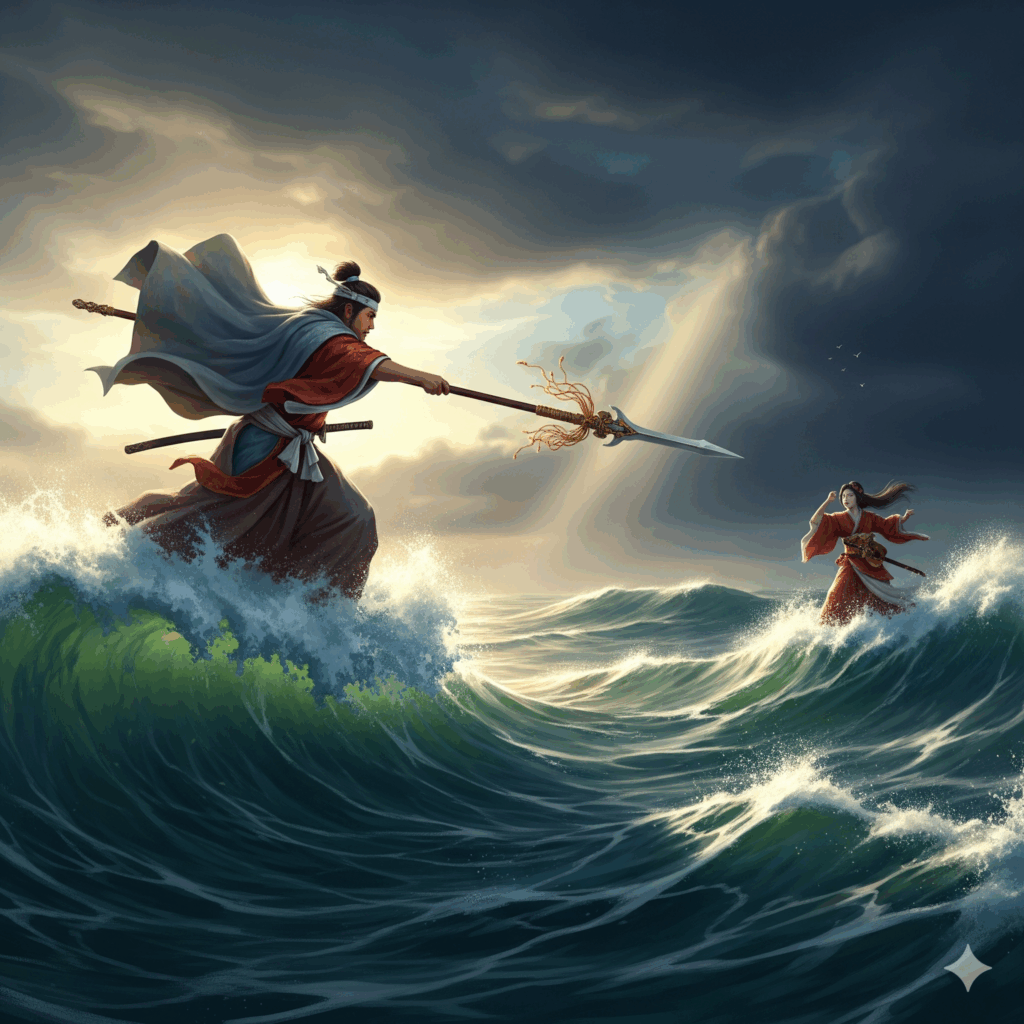

出石神社の主祭神、天日槍命。彼は新羅(古代朝鮮の国)の王子であったと伝えられています 。しかし、彼の渡来の物語は、『古事記』と『日本書紀』で驚くほど異なる描かれ方をしています。この「違い」こそ、歴史好きにとって最初の知的な謎解きです。

- 『古事記』の物語(8世紀初頭): 妻の阿加流比売神(あかるひめのかみ)が小舟で日本へ逃げてしまい、それを追って来たものの、難波の神に上陸を阻まれ、やむなく但馬国にたどり着いた、という人間味あふれる夫婦喧嘩が発端の物語です 。

- 『日本書紀』の物語(8世紀初頭): 「日本に聖なる天皇がいると聞いた」と、自らの意志で天皇の徳を慕って帰属しに来た、という極めて政治的な物語として描かれています 。

なぜ、ほぼ同時期に編纂された二つの正史で、これほど物語が違うのでしょうか。

そこには、8世紀のヤマト王権の国家形成における明確な意図が隠されています。『古事記』が地方に残る土着の伝承を色濃く残しているのに対し、『日本書紀』は地方の有力な渡来系氏族の祖神を「天皇の威光にひれ伏した存在」として再編纂することで、中央集権国家の正統性を内外に示そうとしたのです。天日槍命の伝説は、神話が政治の道具としていかに利用されたかを示す、絶好のケーススタディと言えるでしょう。

天日槍命がもたらしたとされる「八種の神宝」も、単なる宝物ではありません 。鏡や玉、刀剣といったリストは、当時の大陸が誇る最先端技術、すなわち祭祀儀礼、土木技術、そして製鉄技術の象徴でした 。出石神社は、この地を切り拓いた渡来人集団が、その祖神と先進技術の象徴を祀ったことに起源を持つ、まさに「但馬開発の原点」なのです 。

権力者たちがひれ伏した聖地 千年の栄枯盛衰

出石神社の卓越した地位は、神話の世界だけのものではありません。歴史を通じて、時の権力者たちがこぞって崇敬し、その権威にすがってきました。

奈良・平安時代

8世紀の税台帳『但馬国正税帳』には、出石神社の経済的基盤が、但馬国の他の有力神社を圧倒していたことが記録されています 。さらに10世紀の『延喜式』神名帳では、国家の祭祀において特に重要とされる「名神大社」の社格を与えられ、朝廷から最高位の神社として公認されていました 。

中世

但馬国守護大名・山名氏は、神社の背後にそびえる此隅山に城を構え、出石神社を手厚く保護しました 。神社は山名氏の権威を宗教的に裏付け、山名氏は神社の経済基盤を保障する。この蜜月関係の中、出石神社は但馬国で不動の「一宮」としての地位を確立します 。

戦国・江戸時代

しかし、山名氏の内紛と豊臣秀吉の但馬平定により、社殿は焼失、広大な社領も没収され、神社は没落の危機に瀕します 。その後、江戸時代に入り出石藩主となった小出氏、仙石氏の庇護を受けて復興。領主だけでなく、広く民衆からの寄進によって再建された歴史は、この神社が地域全体の信仰の中心であったことを物語っています 。

境内に残る数々の文化財は、まさにこの歴史の証人です。国指定重要文化財の脇差から、山名氏が社領を保証した古文書、仙石家の甲冑まで、一つ一つが権力者たちと神社の濃密な関係を雄弁に物語っています 。

境内に禁足地と古代祭祀の痕跡

出石神社を訪れたなら、ぜひ本殿の裏手、北東の隅に注目してください。そこには玉垣で囲まれ、今なお人の立ち入りが許されない「禁足地」と呼ばれる一角があります 。

江戸時代の記録には、ここが「天日槍命の廟所」と記されています 。古代の墳墓なのか、特別な祭祀が行われた場所なのか、その真相は謎に包まれていますが、この聖域の存在が、神社に原始的な神聖さを与えています。

さらに驚くべきことに、この境内地は弥生時代から平安時代に至る遺物が出土する祭祀遺跡でもあります 。これは、この場所が2000年以上にわたって、連綿と聖なる地として人々の祈りを受け止めてきたことの考古学的な証明なのです。

神社と城下町の「距離」に隠された歴史

さて、ここが歴史好きにとって最も重要なポイントです。現在の観光の中心である出石城下町と、出石神社の間には少し距離があります。これは偶然ではありません。この地理的な「ズレ」こそ、出石の歴史の大きな転換点を物語っているのです。

- 中世の中心地: もともと但馬国の中心は、出石神社が鎮座するこの宮内(みやうち)地区でした。守護・山名氏の居城・此隅山城もここにあり、神社と城が一体となった政治・宗教の中心地を形成していたのです 。

- 近世の中心地: 現在の城下町は、それより後の1604年以降、有子山(ありこやま)の麓に新たな出石城が築かれた際に整備されたものです 。多くの寺社が新しい城下町へ移転させられましたが、但馬国一宮である出石神社はその古来の地を動くことはありませんでした 。

つまり、出石の歴史を深く理解するためには、まず「旧市街」である出石神社から訪れるのが正解です。古代から中世にかけての但馬国のルーツに触れた後、近世に花開いた城下町へと歩を進める。この順路で巡ることで、町の歴史の重層性を体感できるはずです。

出石神社は、神話、歴史、そして景観が分かちがたく結びついた、日本の精神文化の縮図です。この地を訪れることは、単なる神社参拝に留まらず、日本の歴史の深淵を覗き込む知的な冒険となるでしょう。

訪問ガイド

出石神社へのアクセス

公共交通機関をご利用の場合

- JR山陰本線「豊岡駅」または「江原駅」で下車。

- 駅前から全但バス「出石」行きに乗車(約25〜30分)。

- 「鳥居」バス停で下車し、徒歩約7〜10分。

お車をご利用の場合

- 北近畿豊岡自動車道「八鹿氷ノ山IC」より約20分(約10km)。

- 舞鶴若狭自動車道「福知山IC」より国道9号、国道426号を経由して約40km。

- 駐車場: 参拝者用の無料駐車場があります。

- Googleマップ兵庫県豊岡市出石町宮内99

参考文献のご案内

この記事を読んで、さらに深く神話の世界を探求したくなった方へ。出石神社の背景を理解する上で欠かせない『古事記』と『日本書紀』は、様々な出版社から読みやすい現代語訳や解説書が出版されています。

- 『古事記』『日本書紀』関連書籍を探す

また、但馬地方全体の歴史や文化を知るには、地域に特化したガイドブックもおすすめです。

- 兵庫・但馬の歴史関連書籍を探す

コメント