日本に「一本足の神様」が祀られていることをご存知でしょうか?

その神様は、全国広しといえど、たった一社の神社にしかいません。山梨県笛吹市に鎮座する山梨岡神社。ここに、謎に包まれた「夔神(キノカミ)」と呼ばれる神様が、ひっそりと祀られています。

その起源は古代中国の奇書『山海経』にまで遡り、日本の妖怪「一本だたら」との奇妙な類似性も指摘される、ミステリアスな存在。かの妖怪漫画の大家、水木しげる氏によってその名が全国に知られることにもなりました 。

この記事では、古代中国の神話から日本の民俗信仰、そして現代のポップカルチャーまで、時空を超えて人々を魅了する夔神の謎を徹底的に解き明かします。さらに、夔神やそのルーツに触れることができる聖地への巡礼ガイドもお届けします。さあ、壮大な神話と伝承の世界へ旅立ちましょう!

すべての始まりは中国にあり!謎多き神獣「夔」の三つの顔

日本の夔神を理解するには、まずそのルーツである古代中国の「夔(き)」を知る必要があります。実はこの夔、一つの決まった姿を持たず、文献によって全く違うキャラクターとして描かれているのです。

荒ぶる自然の化身 『山海経』の怪物

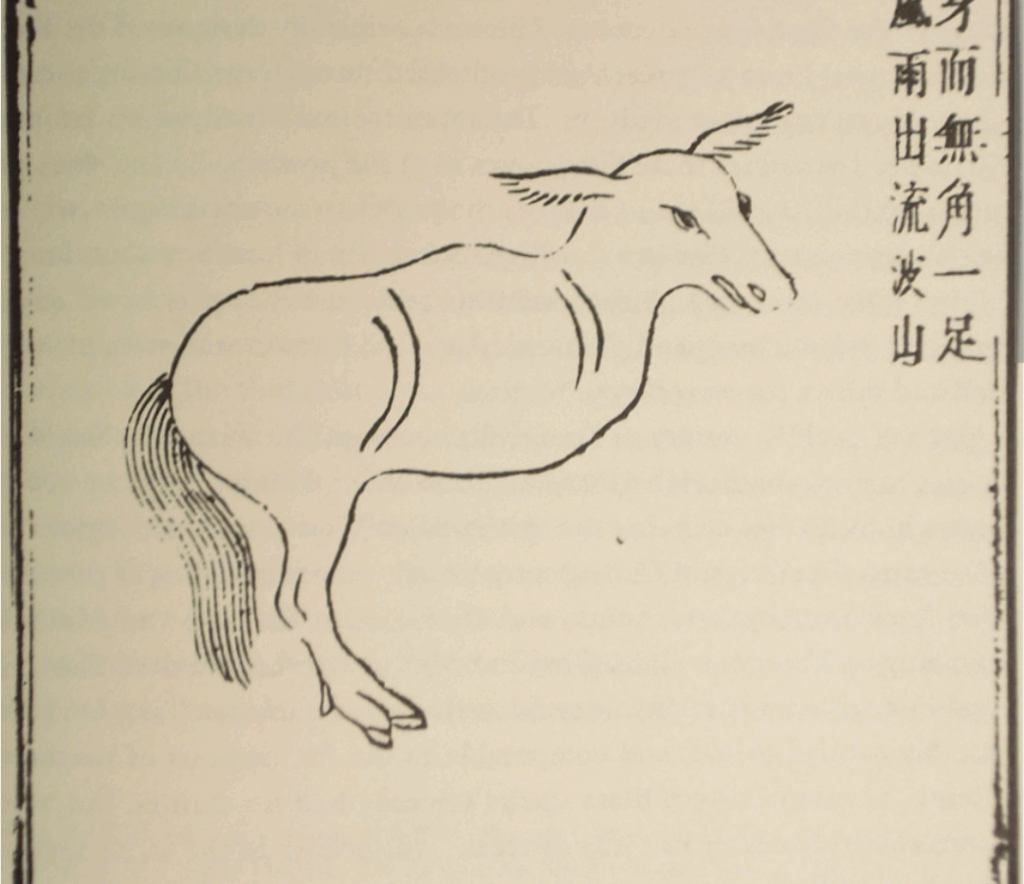

夔の最も古い姿は、古代の地理書『山海経』に登場します 。東海に浮かぶ山に棲む、角のない一本足の蒼い牛のような獣 。水に出入りすれば必ず嵐を呼び、その体は太陽や月のように輝き、声は雷鳴のようだったといいます 。まさに自然の荒々しい力を神格化した存在です。

伝説では、中国文明の始祖・黄帝がこの夔を捕らえ、その皮で太鼓を作りました。雷獣の骨で叩くと、その音は五百里先まで響き渡り、天下を威圧したとされています 。自然の混沌とした力を、国家の秩序を保つ道具へと変える、壮大な神話です。

天下を治める音楽家 『書経』の賢人

ところが、儒教の経典『書経』になると、夔は全く違う姿で現れます。なんと、古代の聖帝・舜に仕えた、人間であり、優れた音楽家(楽官)として描かれているのです 。音楽を通じて人々を教化し、天下に調和をもたらしたとされます 。

有名な「夔一足(きいっそく)」という言葉もここから生まれました。文字通り読めば「夔は一本足」ですが、儒学者たちは「夔のような優れた人物は一人いれば十分だ」と解釈し直したのです 。一本足の怪物は、知性あふれる理想の官僚へと姿を変えました。

「足るを知る」哲学の象徴 『荘子』の寓話

道教の経典『荘子』では、夔は哲学的な寓話の登場人物になります 。一本足の夔が、たくさんの足を持つ百足(むかで)を羨むところから物語は始まります 。しかし、百足は足のない蛇を、蛇は姿のない風を…と羨望は連鎖していきます。これは、他者と比較せず、ありのままの自分を受け入れることの重要性を説く、道教的な教えです。

怪物、賢人、そして哲学の象徴。この矛盾に満ちた多面性こそが、夔という存在の魅力であり、遠く離れた日本で独自の信仰を生む土壌となったのです。

日本唯一の聖地!山梨岡神社で「夔神」に会いに行こう

中国大陸で複雑な歴史をたどった夔の物語は、海を越え、山梨県笛吹市の山梨岡神社で、唯一無二の具体的な「神」として姿を現します。

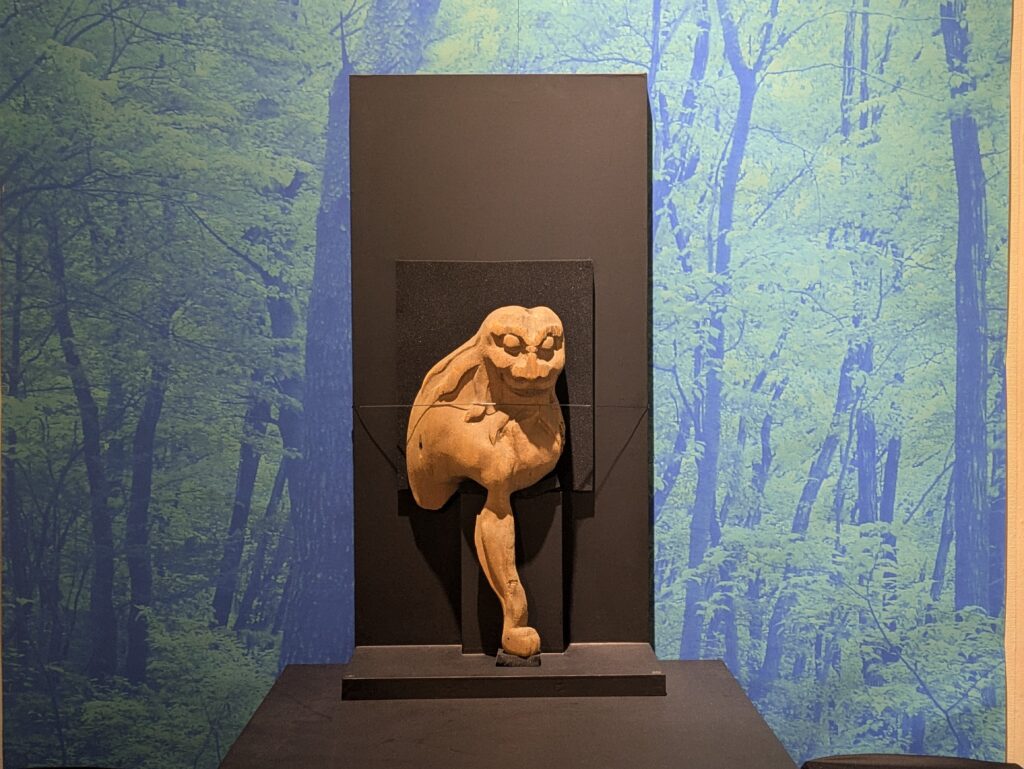

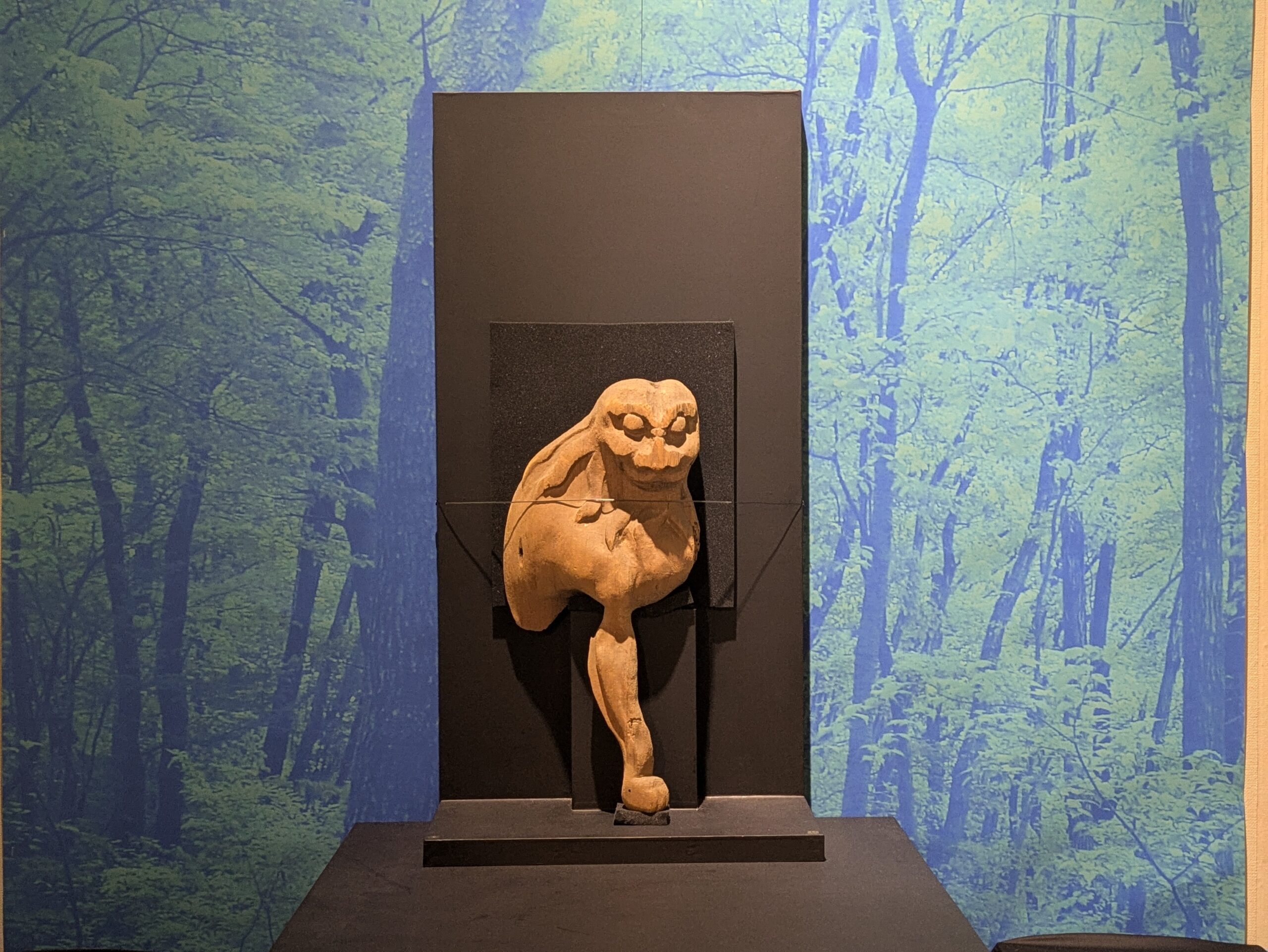

謎に包まれた一本足の御神体

山梨岡神社に祀られているのは、作者も年代も不明の一本足の木像です 。背中側は平らで自立できず、何かに立てかけるように安置されています 。一説には、雷で内部が空洞になった御神木から作られたのではないかと言われており、これが後に「雷除け」の神として信仰される伏線となっているかのようです 。

江戸の天才学者による「発見」

この謎の木像が「夔神」と名付けられたのは、江戸時代の天才儒学者・荻生徂徠(おぎゅうそらい)がきっかけでした。1706年、この地を訪れた徂徠は、賽銭箱の横にあった木像を見て、その博識から『山海経』の「夔」であると見抜いたのです 。それまで「山の怪」などと呼ばれていたかもしれない土地の神は、この瞬間、古代中国にまで遡る壮大な物語と権威ある名前を授かりました。

7年に一度の御開帳とご利益

夔神像は秘仏ならぬ「秘神」で、その姿を拝めるのは7年に一度(古くは10年に一度)の例大祭の時だけです 。そのご利益は「雷除け」と「魔除け」 。江戸時代には江戸城の大奥にまで神札が献上された記録があり 、その神威は遠く信州にも及び、長野県長野市内の神社には巨大な絵馬が奉納されています 。

【聖地巡礼ガイド①】 山梨岡神社

全国で唯一、夔神に会える貴重な場所。静かな境内で、古代のロマンに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

- ご利益: 雷除け、魔除け、家内安全、交通安全など

- 住所: 山梨県笛吹市春日居町鎮目1696

- アクセス:

- 公共交通機関: JR中央本線「石和温泉駅」から徒歩約10分

- 車: 中央自動車道「一宮御坂IC」から約20分

- 駐車場: あり(10台)

- Googleマップ: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=山梨県笛吹市春日居町鎮目1696

夔神だけじゃない!日本に潜む「一本足の存在」たち

夔神が日本でスムーズに受け入れられた背景には、実は日本古来の信仰の中に「一本足の超自然的存在」という共通イメージが存在したからだと言われています。

そっくりさん?妖怪「一本だたら」の伝説

夔神との比較で最も興味深いのが、紀伊半島(奈良県・和歌山県)の山中に棲むとされる妖怪「一本だたら」です 。一つ目・一本足の姿で、特に旧暦12月20日の「果ての二十日」には山に入ると襲われると恐れられてきました 。

その名の「だたら」は、伝統的な製鉄法「たたら製鉄」で使う足踏み式の送風装置「踏鞴(たたら)」に由来すると言われています 。一日中片足で鞴を踏み、片目で炉を見続けた鍛冶師の職業病が、この妖怪の姿の起源だという説が有力です 。一本足の山の霊という存在は、日本人にとって決して未知のものではなかったのです。

【聖地巡礼ガイド②】 玉置神社

奈良県十津川村、標高1000mを超える霊山に鎮座する玉置神社。「神様に呼ばれないと辿り着けない」とも言われる天空の聖地です。この周辺は一本だたらの伝承が色濃く残るエリアで、ある猟師が玉置神社へお参りした際に一本だたらに遭遇した、という話も伝わっています 。

- 見どころ: 樹齢三千年といわれる神代杉をはじめとする巨樹群、荘厳な社殿。

- 住所: 奈良県吉野郡十津川村玉置川1

- アクセス:

- 公共交通機関: JR五条駅または近鉄大和八木駅から奈良交通バス「十津川温泉」下車、そこからタクシーで約20分 。土日祝は十津川温泉からの予約制バスあり(要事前予約、冬季運休)。

- 車: 大阪方面から約3時間、名古屋方面から約5時間。山道が続くため運転には注意が必要です 。

- 駐車場: あり(無料、80台)

- Googleマップ

現代に生きる夔神~妖怪マスターから地域ブランドまで~

江戸時代に「発見」された夔神は、現代において新たな形で私たちの前に姿を現しています。

その最大の功労者が、漫画家の水木しげる氏です。水木氏は名著『日本妖怪大全』で夔神を取り上げ、日本土着の一本だたらなどと関連付けたことで、この神を日本の妖怪・神霊の仲間として全国に紹介しました 。

今日、夔神は信仰の対象であると同時に、山梨県立博物館で特別公開される文化遺産であり 、さらには地域の文化資源として、モダンなデザインの掛け軸となってふるさと納税の返礼品にもなっています 。

一本足の神様を巡る、時空を超えた旅へ

無名の木の精霊から、古代中国の神話と結びつき、日本の民俗信仰に根を下ろし、そして現代のカルチャーの中で新たな命を吹き込まれた「夔神」。その物語は、文化がいかにして混ざり合い、時代と共に姿を変えていくかを見事に示しています。

山梨岡神社でその神秘的な姿に思いを馳せ、和歌山の山中で一本だたらの気配を感じる。そんな時空を超えた旅に、あなたも出かけてみませんか?きっと、日常のすぐそばに潜む、不思議で奥深い世界の扉が開かれるはずです。

もっと深く知りたいあなたへ 参考文献のご案内

今回の記事で興味を持たれた方は、ぜひ以下の書籍も手に取ってみてください。夔神とそれを取り巻く世界の、さらなる深淵に触れることができるでしょう。

- 『山海経』

- 夔の原点を知るための必読書。様々な翻訳や解説書が出版されています。

- 楽天市場で『山海経』を探す

- 『荘子』

- 夔が哲学的な寓話として登場します。難解なイメージがありますが、現代語訳や分かりやすい入門書も多数あります。

- Amazonで『荘子』の入門書を探す

- 水木しげる『決定版 日本妖怪大全』

- 水木しげる氏の愛情あふれる筆致で描かれた夔神を見ることができます。日本の多種多様な妖怪や神様が一堂に会した、まさに「大全」です。

- Amazonで『決定版 日本妖怪大全』を探す

コメント