日本には八百万の神々がいると言われますが、その中でも「全国でここにしか祀られていない」という、極めて珍しい神様が存在することをご存知でしょうか。

山梨県笛吹市、のどかな果樹園風景が広がる一角に、その神様は静かに鎮まっています。その名は「夔神(キノカミ)」。牛に似た体に、一本の足。その奇妙な姿は、一度見たら忘れられない強烈なインパクトを放ちます。

この夔神、実はそのルーツを古代中国の奇書『山海経』に持つ、いわば“外来の神” 。なぜ、そんな異国の霊獣が、遠く離れた日本の、しかも甲斐国のこの一社だけで信仰されるようになったのでしょうか。 この記事では、謎に満ちた一本足の神「夔神」の正体と、その信仰の舞台である山梨岡神社の歴史と魅力に、深く迫っていきます。

山梨県の名の発祥地? 古社・山梨岡神社の歴史

夔神信仰の旅は、まずその舞台となる山梨岡神社を知ることから始まります。実は「山梨岡神社」と名の付く神社は山梨県内に二社あり、混同されがちですが、夔神が祀られているのは笛吹市春日居町にある一社のみです 。

この笛吹市の山梨岡神社は、平安時代の法令集『延喜式』にもその名が記されている「式内社」であり、甲斐国でも指折りの格式を誇る古社です 。

社伝によれば、もともとは背後にそびえる御室山(みむろやま)に祀られていましたが、麓の梨の木を切り拓いて遷座したことから「山梨岡神社」と呼ばれるようになったと伝えられています 。そして、この社名こそが古代の「山梨郡」、ひいては現在の「山梨県」の県名の由来になったという説もある、まさに地名のルーツともいえる場所なのです 。

主祭神は、山の神である大山祇命(おおやまつみのみこと)、水神の高龗神(たかおかみのかみ)、そして雷神の別雷神(わけいかづちのかみ) 。この祭神の構成が、後に夔神が受け入れられる土壌となったことは、想像に難くありません。

境内には、古代の山梨郡の境界を示したとされる「郡石(こおりいし)」が今も残り、この地がかつて地域の中心であったことを物語っています 。また、甲斐源氏の武田氏、特に武田信玄からの篤い崇敬を受け、江戸時代には徳川家からも庇護されるなど、時の権力者たちにとっても重要な祈りの場であり続けました 。

国指定重要文化財に指定された室町時代末期建立の本殿は、飛騨の匠によるものと伝えられ、その荘厳な佇まいは、この神社が重ねてきた長い歴史の重みを静かに語りかけてきます 。

牛にして一本足。謎に満ちた神像「夔神」の姿

この由緒ある山梨岡神社の本殿前に、夔神は祀られています。普段は固く扉が閉ざされ、その姿を見ることは叶いませんが、7年に一度の御開帳の際にのみ、私たちはその異形に対面することができます 。

笛吹市の有形民俗文化財にも指定されている木像は、高さ約66cm 。その特徴は、まさに奇妙の一言に尽きます。

- 姿形: 牛に似た胴体を持ちながら、角はない。そして最大の特徴は、一本の足(隻脚)で大地を踏みしめる姿です 。

- 作者・年代: 作者も制作年代も不明 。ただ、「飛騨の匠の作」という伝説が残されています 。これは、国重文の本殿と同じ作者とすることで、神像の由来に権威を与えようとしたのかもしれません。

- 構造の謎: 不思議なことに、この神像は背中側が彫られておらず、平らになっています 。これは、壁などに立てかけて祀られることを前提とした作りであることを示唆しており、後述する「ある説」の有力な根拠となっています。

宮司の口伝によれば、この像は雷に打たれて空洞になった御神木から彫り出されたのではないか、とも言われています 。雷をその身に受けた木から生まれたという物語は、夔神が持つ「雷除け」の神徳と見事に結びつきます。

この奇妙な神像そのものが、私たちに大きな問いを投げかけています。これは果たして、神話の霊獣を意図して作られたものなのか。それとも、全く別のものが、後から神話的な意味を与えられたのでしょうか。その答えの鍵は、江戸時代のある天才学者が握っていました。

神は「発見」された? 江戸の知性・荻生徂徠と夔神の誕生秘話

夔神信仰の歴史は、古代から連綿と続くものではありません。その起源は、江戸時代中期、1706年(宝永3年)という、極めて具体的な年に特定することができます 。

この年、甲府藩主・柳沢吉保に仕えていた当代きっての儒学者、荻生徂徠(おぎゅうそらい)が、主君の命で甲斐国を巡見しました 。その旅の記録が、漢文で綴られた紀行文『峡中紀行』です 。

山梨岡神社を訪れた徂徠は、境内で一体の奇妙な一本足の木像を目にします。中国のあらゆる古典籍に精通していた彼は、その姿を見て、即座にある書物を思い浮かべました。古代中国の神話的地理書『山海経』です 。

『山海経』には、東海に浮かぶ流波山に棲む「夔」という霊獣が登場します。その姿は「状如牛、蒼身而無角、一足(状は牛の如く、蒼き身にして角無く、一足なり)」。まさに、目の前の木像の特徴と一致します。さらに『山海経』は、黄帝がこの夔の皮で太鼓を作り、雷獣の骨で叩いたところ、その音は五百里先まで響き渡り、天下を威圧したと記しています 。

徂徠は、この無名の木像こそが『山海経』に記された霊獣「夔」であると「比定」したのです 。

この高名な学者による知的な「発見」こそが、夔神信仰が生まれる決定的な瞬間でした。それまで名もなき不思議な木像だったものが、「夔神」というアイデンティティと、古代中国にまで遡る壮大な物語を手に入れたのです 。

もちろん、これには異説もあります。明治時代の郷土史家・山中共古は、著書『甲斐の落葉』の中で、この像は神社の狛犬が破損して脚を失ったものではないか、と指摘しました 。像の背面が彫られていないという特徴は、一対で正面から見られる狛犬の造形としては自然であり、この説を裏付けています 。

しかし、一度与えられた物語は、現実的な説よりも遥かに強い力を持っていました。荻生徂徠という当代随一の知性が与えた「お墨付き」は、この一本足の像を、単なる破損品から、霊験あらたかな神へと昇華させたのです。

妖怪ブームに乗り大ヒット! 江戸城大奥も求めた夔神の神威

荻生徂徠によって「ブランド化」された夔神は、特に江戸時代後期、社会不安が高まり、人々の間で妖怪や怪異への関心が爆発的に高まった「妖怪ブーム」の波に乗って、その信仰を大きく広げました 。

信仰が広まるには、強力なストーリーが不可欠です。慶応2年(1866年)に記された『夔神来由記』には、夔神の恐るべき霊験譚が語られています 。

天正年間、甲斐に侵攻した織田信長軍が山梨岡神社を焼き討ちにしようとした際、兵士たちが次々と原因不明の疫病に倒れた。これは神域を荒らしたことに対する夔神の祟りだとされ、人々は畏怖した。

というのです 。この物語は、夔神を地域の歴史的英雄である武田氏の守護神、そして侵略者を打ち払う強力な魔除けの神として位置づけ、その神威を絶大なものにしました。

そして、この信仰を全国区へと押し上げたのが、「神札(おふだ)」の存在です。夔神の姿を描いた雷除け・魔除けの神札は、甲斐国だけでなく、江戸でも広く流通しました 。

特筆すべきは、その神札が日本の最高権力の中枢、江戸城の大奥にまで献上されていたという事実です 。将軍家の女性たちが暮らす私的空間に受け入れられたということは、夔神の霊験が幕府公認の「本物」であると認められたに等しく、これ以上ない権威付けとなりました。

徂徠による知的な「発見」、信長軍を退けたという劇的な「実績」、妖怪ブームという時代の「追い風」、そして神札という具体的な「商品」。これらの要素が完璧に組み合わさった結果、夔神信仰は、近世における宗教的マーケティングの成功事例として、空前の隆盛を迎えたのです。

なぜ甲斐国だったのか? 一本足の神々との共鳴

しかし、なぜ甲斐国の人々は、これほどスムーズに中国由来の奇妙な神を受け入れたのでしょうか。それは、この地に夔神という“外来の種”が芽吹くための、豊かな文化的土壌がすでに存在していたからです。

夔神の属性、すなわち「山に棲む」「一本足」「雷を司る」という要素は、日本の古来の信仰と深く共鳴するものでした 。

まず、山梨岡神社の主祭神が、山の神・大山祇命と雷神・別雷神であったことは大きな要因です 。『山海経』で山に棲む雷獣として描かれる夔は、この神社の既存の神々と極めて親和性が高かったのです 。

さらに、日本には「一本足の超自然的存在」のイメージが、古くから民俗世界に息づいていました。

- 一本だたら・山爺: 山中に棲む一本足の妖怪。妖怪研究家の水木しげるも、これらの妖怪と夔神の類似性を指摘しています 。

- 道祖神: 村境の神である道祖神も、甲斐国を含む一部地域では一本足の姿で伝承されています 。

- 久延毘古(くえびこ): 『古事記』に登場するカカシの神。一本足の神と解釈されることがあり、その名「クエ」の音が、夔の古代中国語音「kuei」と似ているという興味深い指摘もあります 。

- 田の神: 稲作を守る田の神も、一部地域では一本足と考えられています 。

これらの存在が示すように、甲斐国の人々にとって、一本足の神は全く未知のものではなく、むしろ馴染み深い概念でした。そこに荻生徂徠が「夔」という新しい名前と、古代中国の権威ある物語を与えたことで、人々はそれを自然に受け入れ、土着の信仰と見事に融合させていったのです。

7年に一度の邂逅。夔神の御開帳と武田信玄ゆかりの太々神楽

夔神への信仰は、今も地域に生き続けています。そのハイライトが、毎年4月4日・5日に行われる春季例大祭です 。

そして7年に一度の特別な年には、この例大祭に合わせて夔神像が公開される「御開帳」が斎行されます 。かつては10年に一度でしたが、現在は7年に一度となり、直近では2023年(令和5年)に行われました 。この稀少性が、御開帳の年を一層特別なものにしています。

例大祭の中心となるのが、山梨県の指定無形民俗文化財にもなっている「太々神楽(だいだいかぐら)」の奉納です 。この神楽は、別名「武田信玄出陣の神楽」とも呼ばれ、信玄自らが戦の勝利を祈願して奉納したのが始まりと伝えられる、勇壮な舞です 。

出雲流を汲みながらも伊勢流の趣も併せ持つ独自の様式で 、全24番の舞が、地域の氏子である「舞子(まいこ)」と呼ばれる人々によって、二日間にわたり夜遅くまで奉納されます 。

特に、4人の舞手が剣を手に勇ましく舞う20番目の「久米舞(くめまい)」、通称「四剣の舞(しけんのまい)」は、神楽のクライマックスの一つ 。そして、舞子長のみが舞うことを許された神聖な舞「大山祇命の舞」で、壮大な神事は幕を閉じます 。

江戸時代に生まれた比較的新しい夔神信仰が、武田信玄の時代にまで遡るこの由緒ある神楽と一体化することで、その正統性を補強し、地域の人々の暮らしに深く根付いていったのです。

信仰からアートまで。現代に生き続ける夔神のレガシー

夔神の評判は、甲斐国の境を越え、現代に至るまで様々な形でその生命力を保っています。

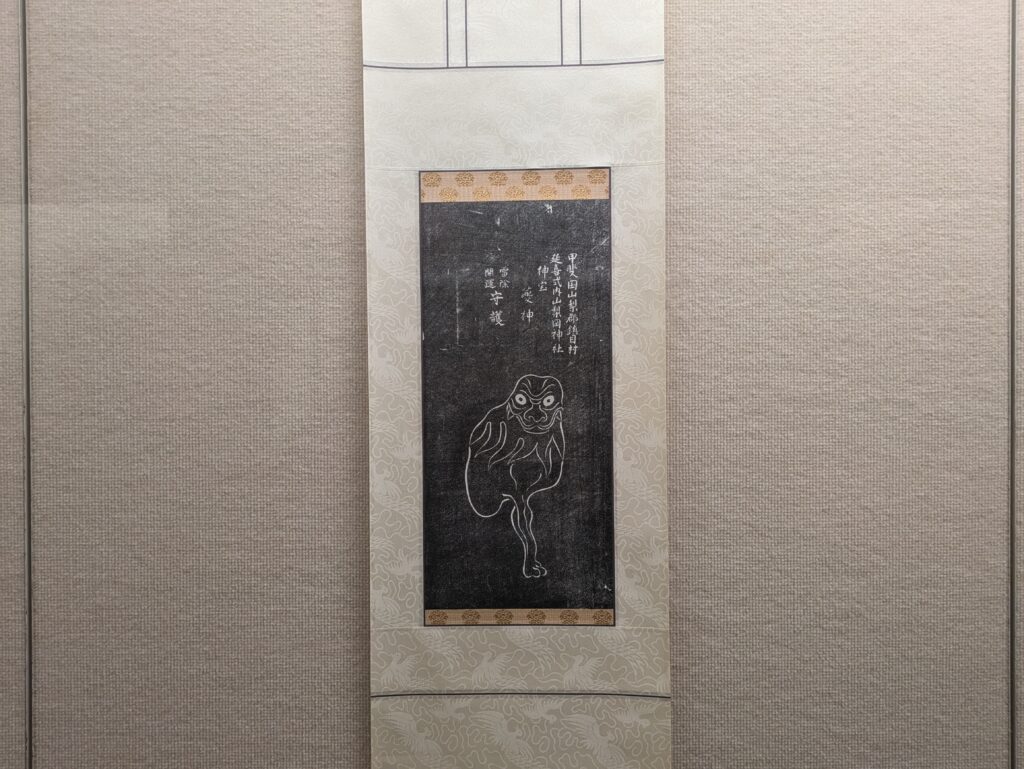

江戸時代にはすでに、その信仰が信濃国(現在の長野県)にまで及んでいたことが、長野市内の神社で発見された巨大な絵馬によって証明されています 。そこには「甲州山梨郡山梨岡神社神宝雷除魔除」とはっきりと記され、夔神信仰が他国へ伝播していた動かぬ証拠となっています 。

現代においては、そのユニークな姿と物語が、新たな文脈で光を当てられています。

漫画家であり妖怪研究家の水木しげるは、自身の妖怪図鑑で夔神を取り上げ、日本の妖怪文化の一員として広く知らしめました 。

また、そのミステリアスな魅力は現代のアーティストにもインスピレーションを与え、妖怪掛軸作家の「大蛇堂」は夔神をモチーフにした掛け軸を制作し、神社へ奉納もしています 。これは、かつて神札によってそのイメージが広まったように、現代のメディアを通じて夔神の物語が継承されていることを示しています。

伝統は創造される

山梨岡神社の夔神は、太古から続く神ではありません。それは、正体不明の木像という「モノ」、荻生徂徠という「知性」、妖怪ブームという「時代」、そして一本足の神を受け入れる「文化的土壌」が奇跡的に交差した一点で生まれた、ダイナミックな文化的創造物です。

それは私たちに、伝統とは決して固定的なものではなく、人々の解釈や時代の要請によって常に新しく「創造」されうるのだということを教えてくれます。

甲斐の地に立つこの一本足の神は、雷除けの守護神としてだけでなく、文化がいかにして生まれ、育まれていくのかを物語る、生きた証人として、今日も私たちを見守っているのです。

山梨岡神社へのアクセスと関連情報

山梨岡神社(やまなしおかじんじゃ)

- 所在地: 〒406-0015 山梨県笛吹市春日居町鎮目1696

- Googleマップ: 位置情報

- アクセス:

- 公共交通機関: JR中央本線「石和温泉駅」より徒歩約15~20分 。

- 車: 中央自動車道「一宮御坂IC」より約20分 。駐車場あり。

- 御朱印: あり。社務所にていただけます。

関連史跡・スポット

- 山梨岡神社(山梨市)

- 笛吹市の神社としばしば混同される、もう一つの式内論社。夔神は祀られていませんが、こちらも由緒ある神社です。

- 所在地: 山梨県山梨市下石森1376

- Googleマップ: 位置情報

夔神の謎をさらに深掘りする参考文献

この記事を読んで夔神の世界にさらに興味を持った方へ、関連する書籍をご紹介します。

- 『山海経 中国古代の神話世界』 高馬三良 訳(平凡社ライブラリー)

- 荻生徂徠『峡中紀行』

- 夔神「発見」の瞬間が記された、荻生徂徠による甲斐国の紀行文。現代語訳版も出版されていますが、古書でないと入手は難しいかもしれません。

- 山中共古『甲斐の落葉』

- 夔神=破損した狛犬説を提唱した明治の郷土史家の著作。山梨の民俗を知る上で貴重な資料ですが、こちらも古書での入手が中心となります。

- 古書を探す(日本の古本屋)

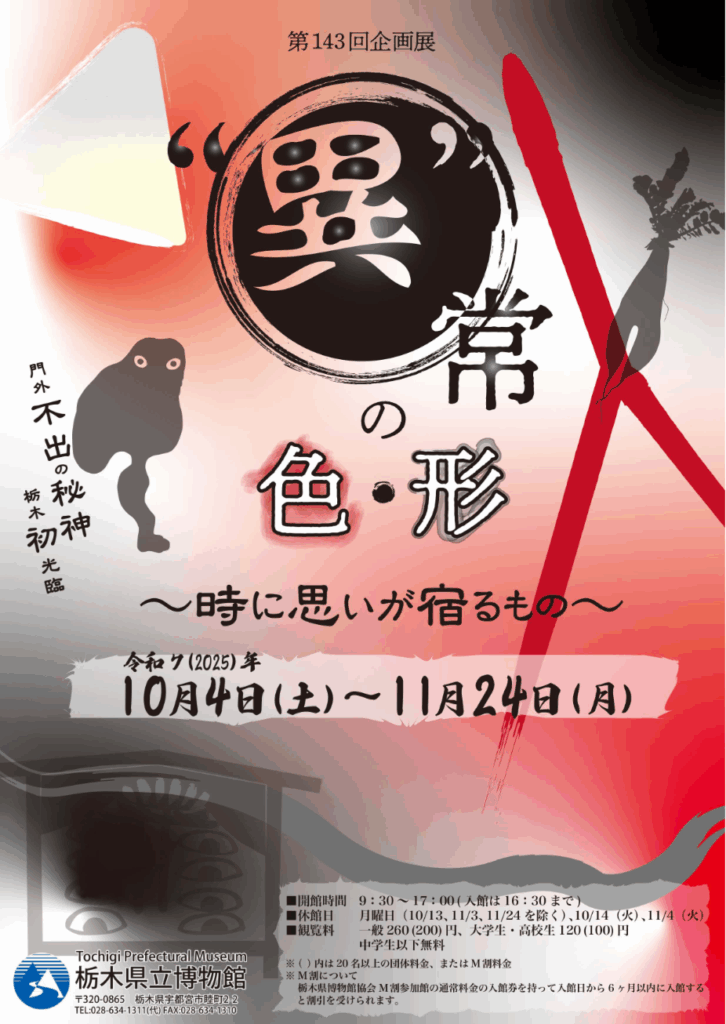

夔神を近くで見るチャンス!!

令和7(2025)年10月4日(土)~令和7(2025)年11月24日(月)に栃木県立博物館にて開催されている企画展『“異”常の色・形~時に思いが宿るもの~』にて夔神の神像が展示されています。御開帳の時よりも間近で見ることができるチャンスですので訪れてみてはいかがでしょうか。

コメント