神話の国、出雲。その名を冠する「出雲大社」は、国譲りの神・大国主大神を祀り、縁結びの聖地としてあまりにも有名です。しかし、その壮麗な社の影に、大和朝廷が編纂した『古事記』『日本書紀』(記紀)が語ることのなかった、もう一つの、そしてより原初的な創世の物語を秘めた聖地が存在することをご存知でしょうか。

それが、島根県出雲市、日本海を望む地に鎮座する長浜神社です。

ここは、出雲という土地そのものを物理的に創造したとされる、荒々しくも壮大な「国引き神話」の主人公を祀る、まさに”出雲の始まりの地”。なぜこの神話は記紀から姿を消したのか?国土創造の神は、いかにして勝利を呼ぶ武神へと変貌を遂げたのか?

この記事では、神話と歴史の深淵を旅するあなたのために、長浜神社が秘める幾重もの謎を解き明かしていきます。

記紀が語らない創世譚 『出雲国風土記』と国引き神話

長浜神社の信仰の根源を理解するためには、まず『出雲国風土記』という書物の特異性を知らねばなりません。奈良時代、朝廷の命により全国で編纂された『風土記』の中で、ほぼ完全な形で現存するのは出雲国のものだけです。そしてその冒頭を、記紀には一切登場しない、出雲独自の壮大な創世神話「国引き神話」が飾ります 。

大地を創造する神の物語

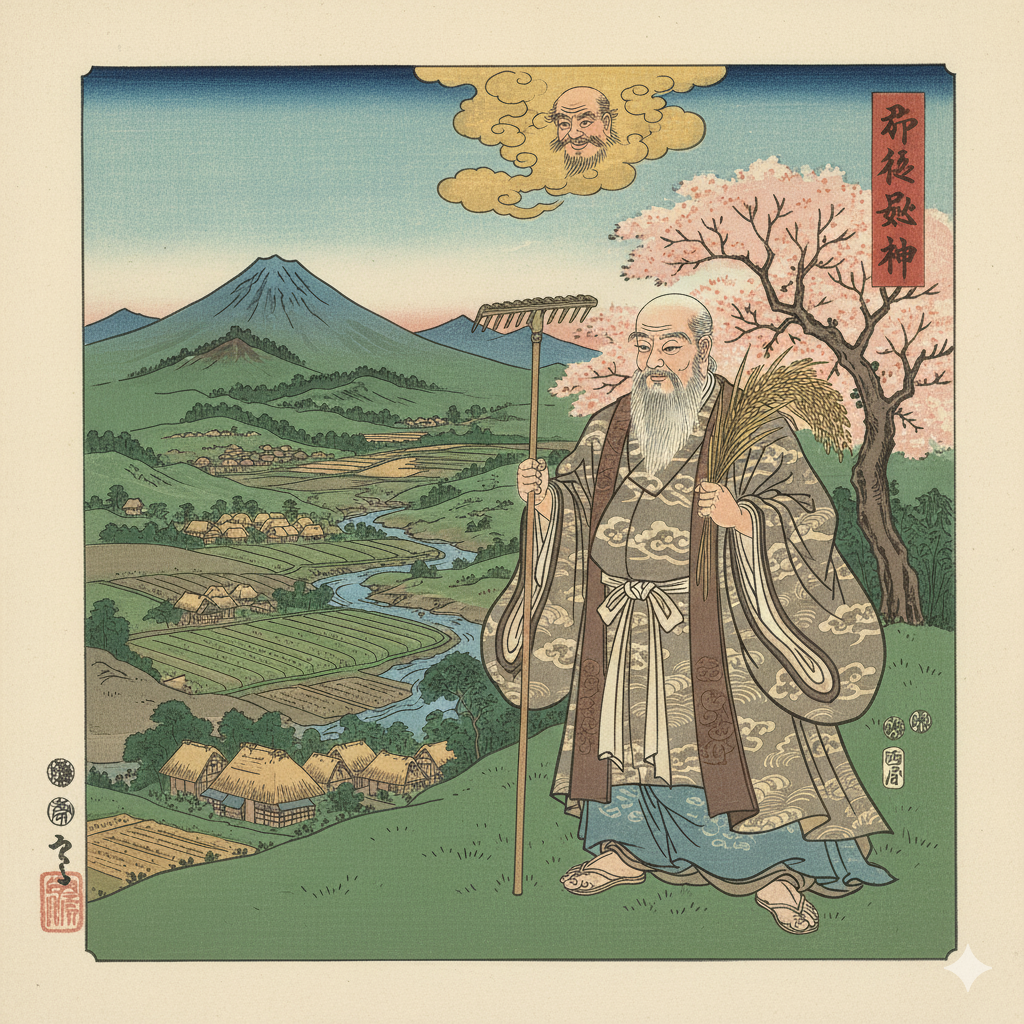

物語の主人公は、長浜神社の主祭神、八束水臣津野命(やつかみずおみつぬのみこと) 。彼は、まだ狭く頼りなかった出雲の国を見て、国土を拡張することを決意します。

「八雲立つ出雲の国は、細長い布のようだ。これでは不十分だ。他の国の余った土地を引き寄せ、縫い付けてやろう」

神話によれば、国引きは四度にわたって行われました。

- 第一の国引き:海の向こう、新羅(しらぎ)の余った土地(現在の島根半島西部、杵築の御崎)を、巨大な鋤で魚の身を切り裂くように切り離し、三つ撚りの強靭な綱をかけて「国来(くにこ)、国来」と引き寄せた 。この時、国土を固定するために打ち込まれた 杭が佐比売山(さひめやま)、すなわち現在の三瓶山となり、引いた綱は薗の長浜(そののながはま)になったとされます 。

- 第二・第三の国引き:北方の「北門(きたど)」と呼ばれた地から、狭田(さだ)の国と闇見(くらみ)の国を引き寄せ、島根半島中央部を形成しました 。

- 第四の国引き:北陸の都都(つつ)の御崎を引き寄せ、これが現在の美保関(みほのせき)となりました。この時の杭は伯耆(ほうき)国の火神岳(ひのかみだけ)、すなわち大山であり、綱は夜見の島(よみのしま)、現在の弓ヶ浜半島になったとされます 。

すべての国引きを終えた命は、「意宇(おう)の杜」に杖を突き立て、「おゑ(終わった)」と宣言したといいます 。

神話と地質学の共鳴

この荒唐無稽にも思える物語は、驚くべきことに現代の地質学的知見と響き合います。島根半島はかつて離島であり、中国山地からの土砂、特に三瓶山の火山活動による火山灰などが堆積し、本土と陸続きになったと考えられているのです 。古代の人々は、明らかに地質の異なる半島が後から付け加えられたかのように見える地形を観察し、その成り立ちを「神が土地を引き寄せ、杭(山)で固定し、綱(砂浜)で繋いだ」という壮大な物語として記憶したのでしょう。それは、科学以前の「メタファーとしての地質学」とも言える、驚異的な観察眼の産物でした 。

なぜ『出雲国風土記』だけが語るのか?

国引き神話が記紀に存在しないという事実は、古代日本の政治力学を雄弁に物語ります。天照大御神を祖とする大和の皇統の正当性を神話的に裏付ける記紀に対し、『出雲国風土記』は地方の視点から編纂されました。そこに出雲独自の創世神話が記されていることは、大和中心の神話体系とは異なる、強力な文化的・宗教的アイデンティティが出雲に存在したことの証左です。大和の「国譲り」神話が出雲の支配権を正当化する物語であるのに対し、出雲の「国引き」神話は、その土地の成り立ちそのものを語る、より根源的な物語なのです。

謎多き主祭神・八束水臣津野命と淤美豆奴神

長浜神社の主祭神、八束水臣津野命は、国土を物理的に創造する「神なる土木技術者」とも言うべき、活動的な神です。しかし、その出自には興味深い謎が隠されています。

一説では、八束水臣津野命は『古事記』に登場する淤美豆奴神(おみづぬのかみ)と同一神だとされています 。『古事記』の系譜では、淤美豆奴神は須佐之男命(すさのおのみこと)の四世孫であり、大国主神の祖父にあたります 。

この説が正しければ、出雲独自の創造神が、記紀編纂の過程で大和の神々の系譜の中に巧みに組み込まれた可能性が浮かび上がります。独立した神を、須佐之男命と大国主神という国家神話の主要キャストの間に位置づけることで、出雲の神話体系を大和のそれに取り込もうとしたのかもしれません。

しかし、長浜神社自身は、八束水臣津野命と淤美豆奴神を別神として扱っているとも伝わります 。この神学的な曖昧さこそ、中央の史観と地方の伝承がせめぎ合った、古代史のダイナミズムを今に伝えているのです。

信仰の重層 妙見信仰と武神への変貌

長浜神社の歴史は、その社号の変遷に色濃く反映されています。創立年代は不詳ですが、古くは「出雲社」と呼ばれ、中世から近世にかけては「妙見社(みょうけんしゃ)」として知られ、明治時代に現在の「長浜神社」となりました 。今なお地元で「妙見さん」と親しまれるこの名は、神社のもう一つの重要な顔を明らかにします 。

国引きの神と星の神の融合

妙見信仰とは、仏教や道教に由来する、北極星と北斗七星を神格化した星辰崇拝です 。不動の北極星は宇宙の中心と見なされ、特に武士階級の間で、戦場での指針や勝利をもたらす神として篤く信仰されました 。

長浜神社において、国引きという土着の地上的な創造神と、妙見という外来の天上的な星の力が融合したことは、日本の神仏習合の fascinating な一例です。なぜこの二柱が結びついたのでしょうか。

それは、この地を支配した武将たちの願いを反映した結果と考えられます。彼らは、国引きの神が持つ「大地を創造し、安定させる力」と、妙見菩薩が持つ「勝利へと導く、天の不動の指針」という二つの強力な神徳を、この聖地に求めたのです。引かれし大地の安定性と、不動の北極星の恒常性。この二つが交差する長浜神社は、武将たちにとって比類なき霊力の源泉となりました。

豊臣秀吉と勝利の伝説

長浜神社の武神としての名声を不動のものとしたのが、豊臣秀吉による朝鮮出兵(文禄・慶長の役)の際のエピソードです。

伝承によれば、加藤清正、福島正則、片桐且元といった名だたる武将たちが、この神社で百日祈願を行いました 。すると、緒戦で連戦連勝を収めたのです。これに大いに喜んだ秀吉は、桐の神紋をはじめとする多大な恩賞を授けました 。

この恩賞を伝える使者として訪れた片桐且元が、境内の松に弓を立てかけたとされる逸話から、その松は「弓掛(ゆみかけ)の松」と呼ばれるようになりました 。この出来事により、長浜神社は単なる「武道・スポーツ上達の神」から、「人生のあらゆる勝負に勝つ神」として、全国にその武威を轟かせることになったのです 。

神話の舞台を巡る 関連史跡と聖地巡礼のすすめ

国引き神話は、出雲地方の広大な地理空間を舞台としています。長浜神社を訪れたなら、ぜひ神話の痕跡を辿る旅に出てみてはいかがでしょうか。

杭の地:三瓶山と大山

三瓶山(佐比売山)と佐比賣山神社

国引きの西の杭となった三瓶山。その麓、大田市三瓶町には、山の古名を冠した佐比賣山神社(さひめやまじんじゃ)が鎮座します 。創建891年と伝わる式内社で、三瓶山の鎮守として信仰されてきました 。 特筆すべきは、長浜神社との連携祈願です。長浜神社で「国引の地縁結手形」を求め、願い事を書いて「願ひ綱」を通した後、佐比賣山神社の「叶え杭」にその綱を結びつけることで、願いをしっかりと大地に繋ぎ止めるとされています 。まさに神話の追体験ともいえるこの巡礼は、あなたの旅をより深いものにするでしょう。

大山(火神岳)と大神山神社

東の杭となった大山(だいせん)。その中腹には大神山神社(おおがみやまじんじゃ)があります。古くは「大神岳」とも呼ばれた水の神を祀るこの山と、国引きの杭の伝承が結びついているのは非常に興味深い点です 。大国主命も祭神として祀られており、八束水臣津野命との神格の混同や習合があった可能性も指摘されています 。

宣言の地:意宇の杜

国引きを終えた命が「おゑ」と宣言し、杖を突き立てた場所が「意宇の杜(おうのもり)」です。この故事から、古代出雲の中心地は「意宇郡」と名付けられました 。

その候補地はいくつかありますが、有力なのが現在の松江市大庭・竹矢地区にある史跡出雲国府跡の一帯です 。このエリアには、出雲国の政治の中心であった国庁や国分寺跡が広がり、古代出雲の心臓部でした。周辺には、出雲国総社である

六所神社や、国宝の本殿を持つ神魂(かもす)神社など、重要な社寺が点在しており、古代の空気を感じながら散策するのに最適な場所です。

聖域の探訪 長浜神社の境内を歩く

長浜神社の境内は、神話と歴史の記憶が刻まれた見どころに満ちています。

- 建築様式:本殿は、出雲大社に代表される日本最古の神社建築様式を汲む「大社造変態」 。拝殿は「 神明造風」で建てられ 、正面には稲わら1500把を用いた出雲独特の 大しめ縄が掲げられ、見る者を圧倒します 。

- 三社鳥居:本殿の右奥に佇む、鳥居が三つ連なった極めて珍しい鳥居 。これは、本殿を持たず三輪山そのものを御神体とする、大和国一之宮・ 大神(おおみわ)神社の三ツ鳥居にちなむとされ、古代出雲と大和の間に、我々の知らない深いつながりがあった可能性を示唆します。その由来は神職でさえ分からないと伝わる、神秘の象徴です 。

- 夫婦石(めおといし):三社鳥居の奥、境内の最も神聖な場所に祀られた一対の石 。左が男石、右が女石とされ、古くから子授けや安産の霊験があると信じられています 。

- 厳藻(いづも)かけ:海で禊(みそぎ)をした証として、神馬藻(じんばそう)という海藻を奉納する場所 。神聖で美しい藻、すなわち「厳藻(いづも)」こそが、「出雲」という地名の語源になったという、この神社ならではの壮大な説を今に伝えています 。

現代に生きる伝統 祭事と文化継承

長浜神社の信仰は、過去の遺産としてだけでなく、今も地域社会に深く根付いています。

毎年10月13日の例祭は、その中心となる行事です 。この期間中には、国引き神話を再現する

「ジャンボ綱引き大会」が開催され、参加者は神話の追体験を通じて神の力を体感します 。

また、例祭では出雲市指定無形民俗文化財である「荒茅(あらかや)神楽」と「外園(そとぞの)神楽」が隔年で奉納されます 。明治初期から続くこれらの神楽が、神社の最も晴れがましい舞台で演じられることは、長浜神社が地域の無形文化遺産を保存し、次世代に継承するための生きた舞台として機能していることを示しています。

過去と現在が共鳴する不朽の聖地

長浜神社は、単なる一つの神社ではありません。それは、記紀という国家の正史からこぼれ落ちた、出雲独自の創世の記憶を宿す場所です。大地創造の神話は、地質学的な真実と共鳴し、時代を経て武士たちの勝利への祈りと結びつき、妙見信仰という新たな層を重ねました。

その重層的な歴史と文化的価値が認められ、長浜神社は文化庁が認定する日本遺産「日が沈む聖地出雲」を構成する重要な文化財の一つとして登録されています 。

出雲を訪れるならば、ぜひ長浜神社へ。そこには、大地の力と勝利への希望、そして大和とは異なるもう一つの日本の物語が、あなたを待っています。

【訪問ガイド】長浜神社へのアクセス

お車をご利用の場合

- JR出雲市駅より約15分 。

- 山陰自動車道 出雲ICより約7~10分 。

- 駐車場: 入口付近、中腹、境内横の3か所に合計約70台以上の無料駐車スペースがあります 。大型バスは入口付近のみ駐車可能です。

公共交通機関をご利用の場合

- JR出雲市駅よりスサノオ観光バス外園線に乗車、「長浜神社前」バス停で下車し、徒歩約10分です 。

Googleマップ

【もっと深く知りたい方へ】参考文献のご案内

この壮大な物語の源流に触れたい方のために、関連書籍の購入ページをご紹介します。

『出雲国風土記』(国引き神話の原典)

- ハーベスト出版(ポケットサイズ): 手軽に持ち運べる校訂本。新たな解釈も掲載。

- 八木書店(校訂・注釈編): 研究者向けの詳細な注釈付き。本格的に読み解きたい方に。

- 山川出版社: 日本史学・日本文学・日本語学の研究者が学際的に共同研究した成果をまとめた一冊。

『古事記』(出雲神話の比較対象として)

- 紀伊國屋書店ウェブストア: 多数の『古事記』関連書籍から、現代語訳や解説書など、ご自身に合った一冊を選べます。

- 楽天ブックス: 入門書から専門書、マンガまで幅広く揃っています。

コメント