和歌山県日高川のほとりに、千三百年の時を超えて静かに佇む古刹、天音山道成寺。和歌山県最古の寺院として知られるこの場所は、ただ古いだけではありません。ここには、国宝の仏像群が伝える荘厳な信仰の歴史、そして日本の芸能史を揺るがした、あまりにも有名な「安珍・清姫伝説」の舞台としての顔があります。

この記事では、道成寺の多層的な魅力を徹底的に解き明かしていきます。創建の謎から、伝説の変遷、そして能や歌舞伎といった舞台芸術への昇華まで。この寺がなぜこれほどまでに人々を惹きつけてやまないのか、その深淵を一緒に旅してみましょう。

創建から戦乱、そして再興へ

道成寺の歴史は、まさに日本史の縮図です。国家の黎明期から戦国の動乱、そして江戸の泰平まで、時代のうねりをその身に刻んできました。

皇室と豪族が織りなす創建神話

寺伝によれば、道成寺の創建は大宝元年(701年)。文武天皇の勅願によって建立されたとされ、その発祥から国家と深く結びついた格式高い寺院であったことがわかります。しかし、創建物語はそれだけではありません。この地の豪族・紀道成(きのみちなり)による建立説、聖武天皇の母である藤原宮子の願いによる創建説など、複数の縁起が伝えられています。

これらは単なる異説ではなく、中央(皇室)、地方(豪族)、そして個人(宮子)という、あらゆる階層からの信仰と庇護を集めるための、巧みな物語といえるでしょう。この重層的な正統性こそが、道成寺が幾多の危機を乗り越える礎となったのです。

平安の隆盛と戦国の受難

道成寺が所蔵する国宝や重要文化財の仏像の多くが平安時代に作られていることから、この時期に文化的・宗教的な最盛期を迎えたことがうかがえます。しかし、その栄華は長くは続かず、天正13年(1585年)、豊臣秀吉による紀州征伐の兵火に遭い、伽藍の多くを焼失。寺は壊滅的な打撃を受けました。その際、仙石権兵衛が鐘を掘り起こし京都に持ち帰り、妙満寺へと納められ現在まで伝わっています。

徳川の世に蘇る

壊滅状態にあった道成寺に転機が訪れたのは江戸時代。紀州藩主・徳川頼宣の援助により、明暦元年(1655年)に本堂が修復されたのを皮切りに、仁王門や三重塔などが次々と再建されていきました。皇室の勅願で始まり、戦乱で破壊され、新たな権力者の下で再興を遂げる――道成寺の歴史は、日本の大きな歴史の流れと見事にシンクロしているのです。

「安珍・清姫物語」の起源と変容

道成寺の名を不朽のものにした「安珍・清姫伝説」。しかし、この壮絶な愛憎劇は、最初から私たちが知る形ではありませんでした。

物語のあらすじ

熊野詣の美僧・安珍に、宿の娘・清姫が一目惚れ。安珍は再訪を約束してその場を去りますが、約束を破ってしまいます。裏切られた清姫の悲しみは凄まじい怒りへと変わり、安珍を追ううちに、その身は巨大な蛇へと変貌。道成寺の鐘の中に隠れた安珍を、蛇となった清姫は鐘に巻きつき、炎を吐いて焼き殺してしまいます。本懐を遂げた清姫も川に身を投げるのです。しかし物語は続き、蛇となった二人は住職の夢枕に立ち、法華経の功徳によって成仏を遂げます。

無名の寓話から、固有名を持つ悲恋物語へ

この物語の原型は、平安時代の説話集『今昔物語集』などに見られますが、そこでは登場人物は「僧」と「寡婦」であり、名前はありませんでした。

物語が大きく発展したのは、室町時代に制作された絵巻『道成寺縁起』です。ここで初めて、清姫の変身が安珍を追いかける道中での段階的なプロセスとして描かれ、物語に凄みとリアリティが加わりました。そして、「安珍」「清姫」という名前が定着するのは、さらに後の江戸時代の浄瑠璃や歌舞伎によってです。

安珍・清姫伝説の時代による変容

| 特徴 | 『今昔物語集』(平安時代) | 『道成寺縁起』(室町時代) | 江戸時代(浄瑠リ・歌舞伎) |

| 主人公 | 無名の僧と寡婦 | 僧と「清次の娵(よめ)」 | 安珍と清姫 |

| 変身の過程 | 突発的(寝室の中) | 段階的(追跡の道中) | 段階的、しばしば舞台上で表現 |

| 動機 | 満たされぬ情欲・歓待の拒絶 | 「夫婦になってほしい」という約束の反故 | 恋心・再会の約束の反故 |

| 結末 | 法華経による救済 | 法華経による救済 | 悲劇のクライマックスで終わることも多い |

伝説を刻む風景

清姫が安珍を追った道筋には、今も「袈裟掛けの松」や「捻木ノ杉」など、伝説にまつわる地名が点在しています 。これらの場所は、物語に現実味を与え、和歌山の風土そのものを伝説の壮大な舞台装置としているのです。

舞台へ昇華した情念 能から歌舞伎「道成寺物」の世界へ

安珍・清姫伝説の強烈なドラマ性は、後世の芸術家たちの創造力を掻き立て、日本の伝統芸能に「道成寺物(どうじょうじもの)」と呼ばれる一大ジャンルを築き上げました 。その源流には能があり、そこから歌舞伎、人形浄瑠璃(文楽)など、多彩な作品が生まれていったのです 。

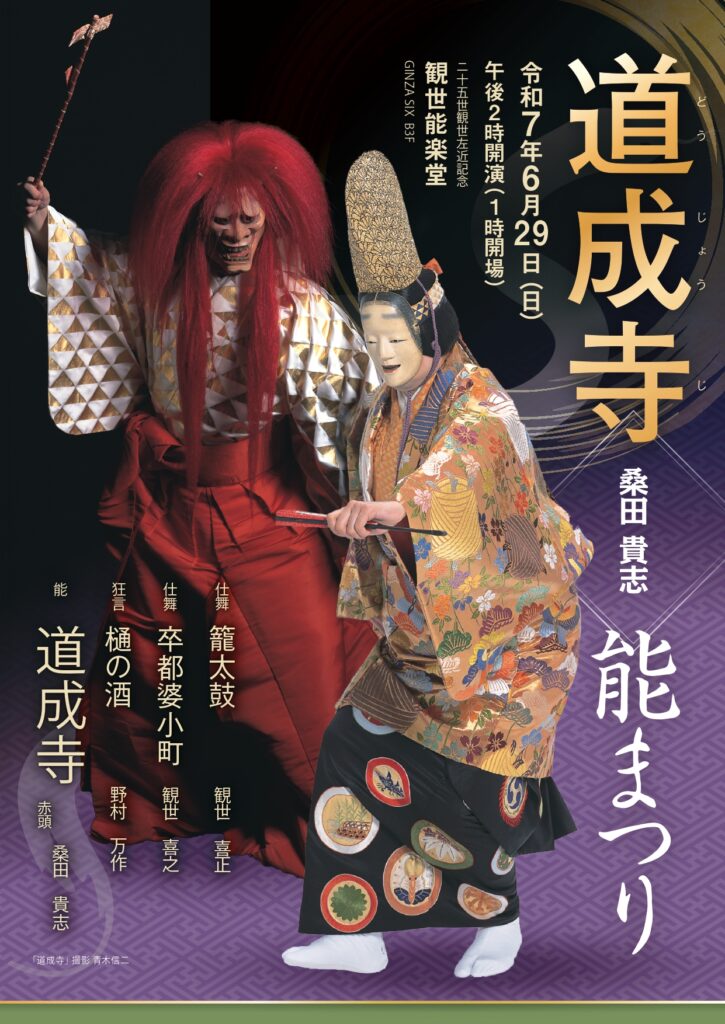

能『道成寺』 すべての「道成寺物」の源流

室町時代に観世信光によって作られたとされる能の『道成寺』は、伝説の後日談を描いた作品であり、後世に生まれた全ての「道成寺物」の原型となりました 。鐘の落慶供養に現れた白拍子が、実は清姫の怨霊であったという設定。小鼓とシテ(主役)が緊迫した間合いで対峙する「乱拍子(らんびょうし)」と、落下する鐘の中にシテが飛び込む「鐘入り(かねいり)」は、能楽屈指の見せ場です 。この作品は、個人の復讐譚を超え、一つの物事への執着心(執心)の恐ろしさを描く、深遠な心理劇として完成されています。

歌舞伎舞踊『京鹿子娘道成寺』 恋心の万華鏡

「道成寺物」の中で最も人気が高く、華やかなのが歌舞伎舞踊の『京鹿子娘道成寺』です 。能の荘厳な世界観を下敷きにしながら、テーマを怨念から「恋する女性の心の移ろい」へと大胆に転換。女方舞踊の最高峰とされ、一人の女性が抱く様々な感情が、万華鏡のように次々と描き出されます 。

- 舞踊の移り変わり:恋のときめきや切なさをしっとりと踊る「クドキ」、毬をつきながら無邪気に踊る「鞠歌」、山の名前を詠み込みながら羯鼓(かっこ)という鼓を打つ軽快な「山づくし」など、曲調や雰囲気が異なる舞踊が組曲のように連なります 。

- 引抜(ひきぬき):この演目の最大の見どころが、舞台上で一瞬にして衣裳を変える「引抜」です 。踊りの最中に後見が糸を引くと、上の衣裳がはらりと脱げ、全く違う色の衣裳が現れます。これは単なる早着替えではなく、恋に燃える赤い振袖から、嫉妬に沈む水浅葱(みずあさぎ)色の衣裳へと変わることで、主人公の心の変化を鮮やかに視覚化する重要な演出なのです 。

歌舞伎「道成寺物」の多彩なバリエーション

『京鹿子娘道成寺』の絶大な人気から、様々な派生作品、いわばパロディ作品が生まれました。これらも「道成寺物」として愛されています 。

- 『奴道成寺』(やっこどうじょうじ):主役を女方から、勇ましい奴(やっこ)の姿をした立役(男役)に変えた作品。振付や曲は『娘道成寺』を踏襲しつつ、力強くキビキビとした踊りが見どころです。

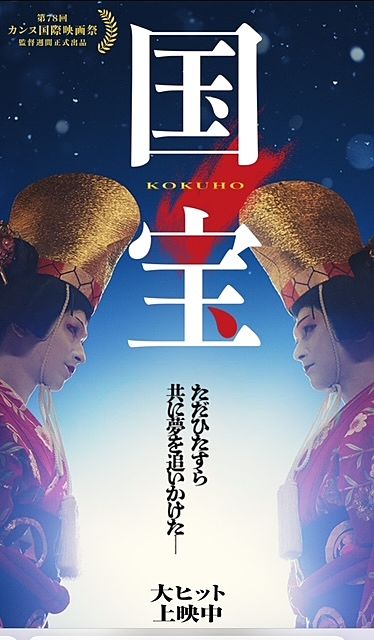

- 『二人道成寺』(ににんどうじょうじ):二人の白拍子が登場し、息の合った舞や、時に競い合うような踊りを繰り広げる、華やかさが倍増した作品です 。2025年上映された『国宝』でも演じられています。

- 『男女道成寺』(めおとどうじょうじ):白拍子と狂言師など、男女のペアで踊る作品。恋の駆け引きや男女の情愛が描かれ、また違った趣向が楽しめます 。

特殊演出「押戻し」

『京鹿子娘道成寺』の最後に、鐘の中から現れた蛇の怨霊を、隈取をした荒事の勇者が豪快な見得で押しとどめる、という「押戻し(おしもどし)」と呼ばれる特別な演出が加わることがあります 。これは、怨霊の力を圧倒的な正義の力で封じ込めるという、歌舞伎ならではのダイナミックなエンディングです。

人形浄瑠璃『日高川入相花王』 伝説のダイナミズム

能や歌舞伎の多くが伝説の「後日談」を描くのに対し、人形浄瑠璃(文楽)の『日高川入相花王(ひだかがわいりあいざくら)』は、清姫本人が登場し、伝説そのものを描いている点で異彩を放ちます 。

特に有名なのが「渡し場の段」。安珍を追ってきた清姫が船頭に渡河を拒まれ、嫉妬と怒りのあまり、ついに蛇体へと変貌して荒れ狂う日高川を泳ぎ渡るという、物語のクライマックスです 。人形浄瑠璃ならではの仕掛けとして、美しい娘の顔が一瞬にして角を生やし口が裂けた鬼女の形相に変わる「ガブ」と呼ばれる特殊な首(かしら)が使われ、その凄まじい変身ぶりは圧巻です 。

国宝仏と荘厳なる伽藍を巡る

伝説の舞台であると同時に、道成寺は仏教美術の宝庫でもあります。

国宝・重要文化財の仏像群

宝仏殿には、平安時代の傑作を中心とした貴重な仏像が安置されています。

- 国宝 木造千手観音立像(本尊):平安初期の作。像高3メートルを超える巨像で、腕が44本ある珍しい姿をしています 。

- 国宝 木造日光菩薩・月光菩薩立像:本尊の両脇を固める脇侍。三尊揃って国宝に指定されています 。

- 重要文化財 木心乾漆千手観音立像:奈良時代に遡る、より古い様式の千手観音像 。

- 重要文化財 木造四天王立像:力強い造形が魅力の、仏法を守護する四体の神将 。

これらの仏像群は、道成寺が長きにわたり観音信仰の中心地として栄えた歴史を物語っています。

伝説を包む建築群

国の史跡にも指定されている境内には、歴史を物語る建造物が点在します 。

- 本堂(重要文化財):南北朝時代の正平12年(1357年)に再建された、堂々たる風格の建物です 。

- 仁王門(重要文化財):元禄年間(1691年または1694年)に再建された楼門。門前の62段の石段は、遠近法を用いて登る際には短く、下る際には美しく見えるよう設計されています 。

- 三重塔(和歌山県指定文化財):江戸時代の宝暦13年(1763年)に再建。心柱には近隣の神社の御神木が使われたという逸話が残ります 。

名物「絵とき説法」と勇壮な祭り

道成寺は、単なる歴史遺産の保管場所ではありません。伝説は今も、ここで生き続けています。

生きた語り「絵とき説法」

道成寺を訪れたなら絶対に体験したいのが、名物の「絵とき説法」です。『道成寺縁起』の絵巻の写本を使い、僧侶や職員の方が安珍・清姫の物語を臨場感たっぷりに語り聞かせてくれます 。これは特別な行事ではなく、拝観者であれば誰でも、予約なしで聞くことができます(団体を除く) 。この生きた語りこそが、伝説に新たな命を吹き込み、現代の私たちと物語を繋ぐ架け橋となっているのです。

伝説を再現する「道成寺会式」

毎年4月27日には、安珍の鎮魂祭である「道成寺会式」が行われます 。祭りのハイライトは「ジャンジャカ踊り」。伝説を再現し、清姫をかたどった全長25メートルの巨大な蛇の張り子が町を練り歩き、最後は寺の石段を一気に駆け上る勇壮な祭りです 。恐ろしい伝説が、地域の人々が一体となる共同体の祝祭へと昇華されています。

道成寺へのアクセス

基本情報

- 住所: 〒649-1331 和歌山県日高郡日高川町鐘巻1738

- 電話番号: 0738-22-0543

- 拝観時間: 9:00~17:00

- 拝観料:

- 入山のみは無料

- 宝仏殿・縁起堂拝観:大人600円、小学生300円

- 公式サイト: https://dojoji.com/

公共交通機関でのアクセス

- JRきのくに線(紀勢本線)「道成寺駅」下車、徒歩約7分。

- 特急を利用する場合、JR「御坊駅」で普通電車に乗り換え、1駅(約2分)です。

車でのアクセス

- 湯浅御坊道路「御坊IC」から約7~10分。

- 駐車場: 門前に有料駐車場があります。

- 乗用車:100台(1回500円)

- 足の不自由な方向けに、裏手に無料駐車場もあります(台数に限りあり)。

参考文献

道成寺の歴史や伝説にさらに深く触れたい方のために、関連書籍をいくつかご紹介します。

- 『古寺巡礼 道成寺の仏たちと「縁起絵巻」』

- 編者:伊東 史朗

- 出版社:東京美術

- 道成寺が所蔵する仏像の美しい写真とともに、『道成寺縁起絵巻』を詳しく解説。美術史的な観点から道成寺を深く理解できる一冊です。

- Amazonで購入

- 『道成寺のお話』

- 考証・解説:小野 成寛(道成寺)

- 出版社:天音山・道成寺

- 道成寺自身が発行する、子供から大人まで楽しめる解説書。安珍・清姫伝説だけでなく、創建にまつわる「髪長姫伝説」なども分かりやすく紹介されています。

- 日本の古本屋で探す

- 『安珍と清姫の物語 道成寺』

- 文:松谷 みよ子、絵:司 修

- 出版社:ポプラ社

- 日本の民話研究の第一人者である松谷みよ子氏による文章と、力強い絵で伝説の世界を描き出す絵本。物語の本質に触れることができます。

- 絵本ナビで購入

コメント