静岡県御前崎市にひっそりと佇む「櫻ヶ池」と、そのほとりに鎮座する「池宮神社」。ここは、遠州七不思議の一つに数えられる壮大な龍神伝説と、歴史の転換点を生きた最後の将軍・徳川慶喜の痕跡が交差する、まさに歴史好きの心をくすぐる場所です。

時を超えた伝説 高僧はなぜ龍になったのか?

池宮神社の物語の中心にいるのは、平安時代末期に実在した天台宗の高僧、皇円阿闍梨(こうえんあじゃり)です 。彼は歴史書『扶桑略記』を編纂した碩学であり、浄土宗の開祖・法然の師としても知られる人物でした 。

伝説によれば、皇円は仏法の道を極めることの難しさを悟り、56億7千万年後に現れるという弥勒菩薩から直接教えを乞うことを決意します 。しかし、人の身では到底叶わぬ願い。そこで彼は、最も長命な生き物と信じられていた龍にその身を変え、この櫻ヶ池の底で弥勒菩薩の出現を待ち続けることを選んだのです 。

嘉応元年(1169年)、皇円は池に身を沈め、龍神となりました 。この伝説は、単なる作り話ではありません。歴史上の高名な僧侶が、古くからこの地に根付く自然崇拝(アニミズム)と結びつき、池の「主」として神格化されたのです。この神仏習合の物語こそが、池宮神社を遠州随一の信仰の地へと押し上げた原動力でした。

奇祭「お櫃納め」 850年以上続く伝説の再現

皇円の伝説は、今もなお「お櫃納め(おひつおさめ)」という奇祭によって生き続けています 。これは、師を偲んだ弟子の法然が、赤飯を詰めたお櫃を池に捧げたことに由来する神事です 。

毎年秋分の日に、身を清めた若者たちがふんどし一つで池に入り、「立ち泳ぎ」で重いお櫃を池の中央まで運び、次々と沈めていきます 。このお櫃が龍神に受け入れられると、数日後に空になって浮かび上がってくると言われ、これもまた遠州七不思議の一つとされています 。

この神事は、抽象的な伝説を、毎年繰り返される具体的な「体験」へと昇華させています。850年以上も続くこの儀式は、共同体の手によって伝説が確かに継承されている証なのです 。

櫻ヶ池は諏訪湖に通ず?壮大な「聖なる地理学」

この地に伝わるもう一つの興味深い伝説が、「櫻ヶ池の底は、長野県の諏訪湖に繋がっている」というものです 。その証拠として、櫻ヶ池で沈められたお櫃が、遠く離れた諏訪湖に浮かび上がったという逸話が語り継がれています 。

地質学的な真偽はさておき、歴史好きとして注目すべきは、この伝説が持つ「神学的な裏付け」と「文化的な背景」です。

池宮神社には、諏訪大社の主祭神である建御名方命(たけみなかたのみこと)が正式に祀られています 。祭神を共有することで、二つの聖地は神学的に結びつけられているのです。

さらに、かつて遠州(静岡)と信州(長野)は、天竜川水系や「塩の道」と呼ばれる交易路を通じて、人、モノ、文化が活発に行き交う関係にありました 。この伝説は、物理的な繋がりではなく、歴史的な交流が生み出した「文化的な繋がり」を、龍神の旅という壮大な物語で象徴しているのかもしれません。

最後の将軍が残したミステリー 徳川慶喜 直筆の扁額

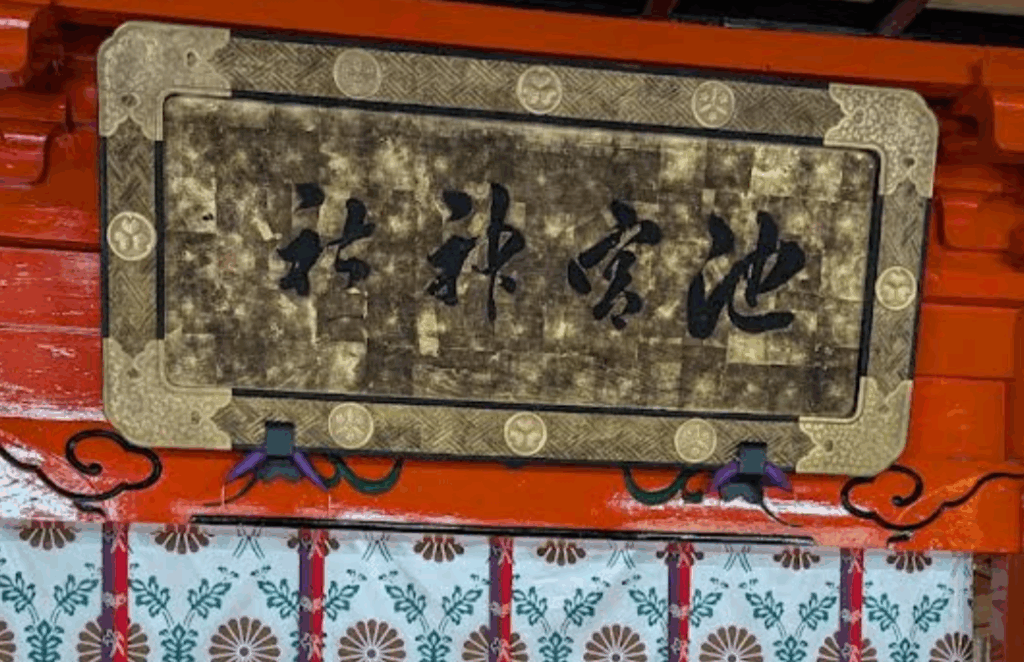

そして、歴史ファンにとって最大のハイライトが、拝殿に掲げられた一枚の扁額です。そこには「池宮神社」の四文字。これを揮毫したのは、なんと江戸幕府第15代にして最後の将軍、徳川慶喜その人です 。

この扁額が奉納されたのは、慶応4年(1868年)5月30日 。この日付が持つ意味、お分かりでしょうか。これは大政奉還、江戸城無血開城の直後であり、戊辰戦争の真っ只中。慶喜がすべての権力を失い、謹慎生活を送っていた激動の時期です。

なぜ、そのような状況下で慶喜はこの扁額を奉納したのか。その鍵を握るのが、初代静岡県知事となる側近・関口隆吉です。彼の父・隆船は、池宮神社の神官家の出身で、幕府重臣・関口家の養子となっていました 。

失意の底にあった慶喜が、忠実な家臣の縁故を頼り、祈りを込めて筆を執ったのか。あるいは、自らの存在を歴史に刻むための、静かな意志表示だったのか。この扁額は、単なる美術品ではありません。幕末という時代の転換点における、生身の人間の関係性と想いを今に伝える、第一級の歴史資料なのです。

櫻ヶ池・池宮神社への旅

伝説と歴史が幾重にも重なる櫻ヶ池・池宮神社。ぜひ一度、その空気に触れてみてください。

所在地・Googleマップ

- 住所: 〒437-1604 静岡県御前崎市佐倉5162

- Googleマップ: グーグルマップの位置情報

アクセス

- 自動車でのアクセス

- 東名高速道路「菊川I.C.」から南へ約30分 。

- 神社向かいの桜ヶ池公園周辺に無料駐車場があります 。

- 公共交通機関でのアクセス

- JR東海道本線「菊川駅」から、しずてつジャストラインバス浜岡営業所行きに乗車(約40分)。

- その後、市自主運行バスに乗り換え、「桜ヶ池」バス停で下車し、徒歩約5分 。

- ※バスの乗り継ぎには時間がかかる場合があるため、事前に時刻表をご確認ください。

参考文献・関連書籍

この地の伝説にさらに深く触れたい方へ、関連書籍をご紹介します。

- 『遠州七不思議』 文:石野茂子 / 画:田中清

- 『きっと出かけたくなる遠州七不思議の旅』 著者:加藤鎮毅

- 七不思議にまつわる場所を著者が訪れ、感じたことを綴った紀行本。

- 楽天市場で探す |

- 『遠州七ふしぎの話』 著者:御手洗清

- 『扶桑略記』 編者:皇円

- 伝説の中心人物である皇円阿闍梨が編纂したとされる歴史書。神話の時代から平安時代までを網羅しています。国会図書館デジタルコレクションなどで閲覧可能です。

- JapanKnowledgeで調べる

櫻ヶ池・池宮神社は、神話と歴史、そして人々の信仰が織りなす、まさに生きた博物館です。次の休日は、時を超えた物語を探しに、遠州の地を訪れてみてはいかがでしょうか。

コメント