長野県・諏訪湖のほとりに静かに息づく諏訪大社。全国に一万以上ある諏訪神社の総本社であり、日本最古の神社の一つです 。

しかし、この神社の本当の面白さは、その格式だけでは語れません。『古事記』の「国譲り」神話で、あっけなく敗れ去ったはずの神・タケミナカタノカミが、なぜ後に源頼朝や武田信玄といった名だたる武将たちから「日本第一の軍神」として崇められるようになったのでしょうか? なぜ多くの神社にあるはずの「本殿」が存在しないのか? そして、7年に一度、多くの死傷者を出すこともある天下の奇祭「御柱祭」は、一体何のために行われるのか?

この記事では、歴史好きのあなたを、諏訪大社が秘める壮大な謎解きの旅へと誘います。古代の自然崇拝、ヤマト王権の神話、そして武士たちの精神が複雑に絡み合う、信仰の迷宮を探検しましょう。

諏訪湖を囲む四つの聖域「二社四宮」の謎

諏訪大社と一言で言っても、それは一つの建物を指すのではありません。諏訪湖を挟んで南の上社(かみしゃ)と北の下社(しもしゃ)に分かれ、さらに上社は本宮(ほんみや)と前宮(まえみや)、下社は春宮(はるみや)と秋宮(あきみや)の四つの宮から成り立っています 。

| 社名 | 所在地 | 主祭神 | 主要な建築的特徴 | 主な関連祭事 |

| 上社本宮 | 諏訪湖南岸 | 建御名方神 | 本殿を持たず、幣拝殿と左右の片拝殿からなる「諏訪造り」。国の重要文化財多数。 | 蛙狩神事、葛井神社幣帛納 |

| 上社前宮 | 諏訪湖南岸 | 八坂刀売神 | 四社で唯一、本殿形式の社殿を持つ。諏訪信仰発祥の地。 | 御頭祭 |

| 下社春宮 | 諏訪湖北岸 | 建御名方神、八坂刀売神、八重事代主神 | 御神木は杉。幣拝殿と片拝殿は国の重要文化財。 | 筒粥神事、遷座祭(2月) |

| 下社秋宮 | 諏訪湖北岸 | 建御名方神、八坂刀売神、八重事代主神 | 御神木は一位。日本最大の青銅製狛犬。幣拝殿と神楽殿は国の重要文化財。 | 遷座祭(お舟祭、8月) |

ここで注目すべきは、祀られる神々の微妙な違いです。上社がタケミナカタノカミとその妃ヤサカトメノカミを祀るのに対し、下社では二柱に加えてヤエコトシロヌシノカミが祀られています 。

コトシロヌシは国譲り神話で平和的に国を譲った神。一方、タケミナカタは抵抗した神です 。歴史的に、上社の神官・諏訪氏が強い独立性を保ったのに対し、下社の神官・金刺氏は中央(大和朝廷)との結びつきが強かったとされます 。つまり、下社に「従順な神」コトシロヌシが共に祀られているのは、地上の政治構造が天上の神々の系譜に反映された、実に興味深い痕跡なのです。

敗北から最強へ 軍神タケミナカタノカミの逆説

『古事記』が描くタケミナカタノカミは、決して英雄ではありません。天上の使者タケミカヅチに力比べを挑むも、その手を「若葦を握りつぶすように」ひねり潰され、諏訪湖まで逃げ延び、命乞いをするという屈辱的な敗北を喫します 。

では、なぜこの「敗れた亡命者」が、後に「日本第一の大軍神」へと変貌を遂げたのでしょうか?

その鍵を握るのが、タケミナカタの子孫を称し、神官と武士団の長を兼ねた諏訪氏です 。彼らにとって、祖先が「負け神」では都合が悪い。そこで、彼らが編纂した『諏方大明神画詞』という文献では、神話の不名誉な敗走シーンが意図的にカットされています 。物語は、タケミナカタが自らの意志で諏訪に鎮まった、という形に書き換えられたのです。

この「強い神」というイメージが、源頼朝や武田信玄といった外部の武将たちに受け入れられ、増幅されていきました 。信玄が「諏方南宮法性大明神」と染め抜かれた軍旗を掲げ、「諏訪法性の兜」をかぶって戦に臨んだのは有名な話です 。

つまり、タケミナカタの「軍神」としての神格は、神話にもとからあったものではなく、地域の支配者による巧みなプロデュースと、戦乱の世の武将たちのニーズによって「創り上げられた」ものだったのです。歴史とは、勝者によって語られるだけでなく、時に後世の者によって再編集されるものだという好例と言えるでしょう。

国史に載らない謎の女神 ヤサカトメノカミ

タケミナカタの妃、ヤサカトメノカミは、『古事記』や『日本書紀』には一切登場しない、諏訪固有の謎多き女神です 。彼女の物語は、国家の歴史ではなく、諏訪の自然と深く結びついています。

- 湯玉伝説:夫と喧嘩して下社へ移る際、化粧道具からこぼれた湯が上諏訪温泉と下諏訪温泉になったという伝説 。

- 御神渡り(おみわたり):冬に諏訪湖が全面結氷した際に氷がせり上がる現象。これを、上社の男神タケミナカタが下社の女神ヤサカトメのもとへ通う「恋の道」と解釈しています 。

ヤサカトメは、外来の政治的な男神タケミナカタに対し、諏訪の土地に根差した、豊穣や生命力を司る地母神的な存在だったのかもしれません。彼女の存在は、諏訪信仰が単なる中央神話のローカル版ではなく、土着の自然崇拝という古い地層の上に成り立っていることを示唆しています。

権力者たちはなぜ諏訪を目指したか?

諏訪大社は、その歴史を通じて常に時の権力者たちから特別な崇敬を受けてきました。

| 時代・年代 | 主要な出来事 | 関連する権力者 |

| 飛鳥時代(691年) | 勅使が派遣され、国家安泰・五穀豊穣を祈願 | 持統天皇(朝廷) |

| 平安時代 | 信濃国一之宮に定められる | 朝廷 |

| 鎌倉時代 | 源氏再興の守護神として崇敬。社領寄進、御射山祭への参加 | 源頼朝(鎌倉幕府) |

| 戦国時代 | 諏訪氏が武田氏に敗れる。その後、武田氏による篤い崇敬を受ける | 武田信玄 |

| 江戸時代(1608年) | 焼失した上社本宮の神門(四脚門)を再建・寄進 | 徳川家康 |

| 江戸時代 | 幕府より1500石の社領を安堵される | 徳川幕府 |

朝廷にとっては国家鎮護の要、武家にとっては勝利をもたらす軍神として、諏訪大社は常に日本の中心と深く関わり続けてきたのです。特に、源頼朝が御射山(みさやま)の狩猟神事に諸国の武将を率いて参加したことは、諏訪の軍神としての地位を不動のものにしました 。

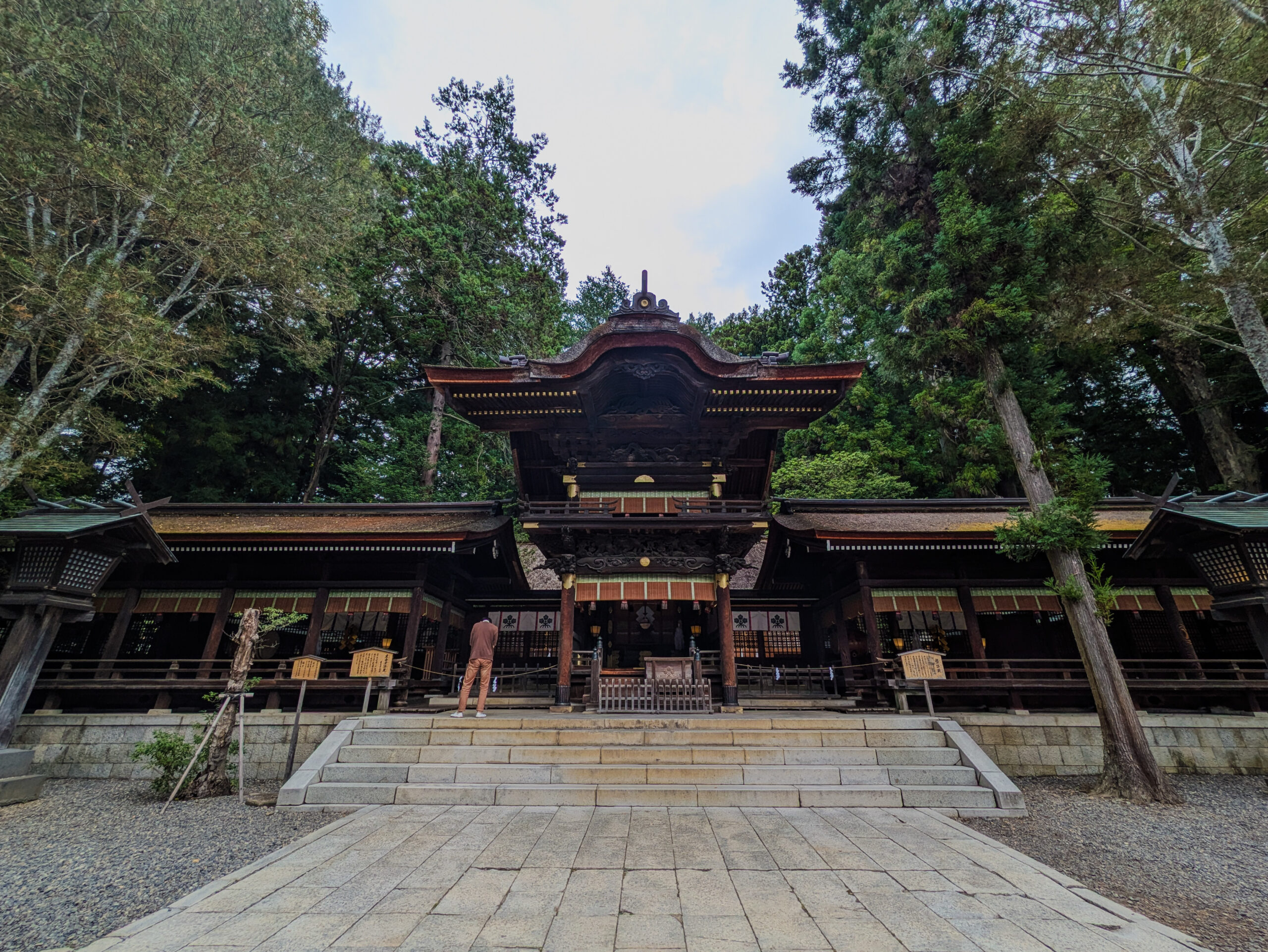

建物が語る信仰の変遷 「本殿なき聖域」と「諏訪造り」

諏訪大社の建築には、その信仰の核心に触れる重要なヒントが隠されています。

なぜ本殿がないのか?

最大の特徴は、上社前宮を除き、神様を祀る最も重要な本殿が存在しないことです 。では、何を拝んでいるのか?

- 上社本宮:背後にそびえる守屋山そのものが御神体 。

- 下社秋宮:一位(いちい)の木が御神木 。

- 下社春宮:杉の木が御神木 。

これは、社殿という人工物が作られる以前の、山や木といった自然そのものに神が宿ると考える、日本古来のアニミズム信仰が今なお色濃く残っている証拠です 。

建築が示す「信仰のズレ」

上社本宮の境内を歩くと、もう一つの興味深い事実に気づきます。境内で最も古い建物で、徳川家康が寄進した四脚門(重要文化財)は、古代の信仰対象であった守屋山の磐座(いわくら)を真っ直ぐに見据える軸線上にあります 。しかし、江戸時代に建てられた幣拝殿などの主要な社殿群は、この古い軸線から意図的にずらして建てられているのです 。

この建築的な「ずれ」は、信仰の歴史的変遷を物語っています。古代の自然神への礼拝軸(四脚門の軸)は尊重しつつも、時代が下るにつれて、神官が儀式を行うための新たな儀礼空間(幣拝殿の軸)が必要とされたのです。参拝者は、知らず知らずのうちに、この二つの軸線を体験し、諏訪信仰の重層的な歴史を追体験していると言えるでしょう。

死と再生のスペクタクル 天下の奇祭「御柱祭」

7年に一度、寅と申の年に行われる御柱祭(正式名称:式年造営御柱大祭) 。山から切り出した16本の巨大な樅(もみ)の木を、人力のみで曳き出し、四社の社殿の四隅に建てる、壮大かつ危険な祭りです 。

- 山出し(4月):祭りの前半。ハイライトは、氏子たちが巨木にまたがったまま急坂を滑り落ちる「木落し」と、雪解け水の冷たい川を渡る「川越し」 。自然との荒々しい格闘であり、死と隣り合わせの緊張感が漂います。

- 里曳き(5月):祭りの後半。山出しの荒々しさから一転、華やかなお祭り行列となり、町中を練り歩きます 。クライマックスは、人力で御柱を垂直に立てる「 建て御柱」。この瞬間、ただの巨木は神が宿る聖なる柱へと変容します 。

この祭りは単なる神事ではありません。死の危険を共有することで、地域共同体の絆を再生させ、林業技術や木遣り唄といった文化を次世代に継承する、社会的な装置でもあるのです 。7年に一度、諏訪の人々はこの通過儀礼を経て、共同体としてのアイデンティティを再確認するのです。

蛙、鹿、そして占い 奇妙で奥深い神事の数々

諏訪大社では、御柱祭以外にも古代の信仰を色濃く残す、ユニークな神事が今も行われています。

- 御頭祭(おんとうさい):毎年4月15日、上社前宮で行われる、諏訪の狩猟神としての側面を象徴する神事。かつては鹿の頭75頭が神前に供えられました 。仏教が殺生を禁じる中で、狩猟を肯定してきた諏訪信仰の特異性を示しています 。

- 蛙狩神事(かわずがりしんじ):元旦の早朝、上社本宮の川で冬眠中の蛙を捕らえ、弓矢で射抜き神前に捧げます 。一見残酷に見えますが、民俗学的には、これは古い神(蛙)を贄とすることで、新しい神が再生・復活を遂げるという、死と再生の根源的な儀式と解釈されています 。

- 筒粥神事(つつがゆしんじ):1月15日、下社春宮で行われる年占いの神事。葦の筒を入れた粥を炊き、筒の中への粥の入り具合でその年の農作物の豊凶を占います 。

これらの神事は、諏訪信仰が単なる神話の物語ではなく、狩猟や農耕といった人々の生活と密接に結びついた、生きた信仰であることを物語っています。

諏訪信仰の核心「ミシャグジ」とは何か?

ここまで見てきた諏訪大社の数々の謎を解く、究極の鍵。それは、タケミナカタという「ヤマトの神」がやってくる以前からこの地に根付いていた、ミシャグジという土着の信仰の存在です 。

ミシャグジとは、石や木、土地に宿る精霊のような存在で、諏訪の古層の信仰の中心でした。諏訪には、タケミナカタが土着の神・洩矢神(もりやがみ)を征服したという神話が伝わっていますが、この洩矢神こそがミシャグジを祀る神官だったのです 。

この征服は、完全な支配ではありませんでした。勝者であるタケミナカタの子孫(諏訪氏)が政治的権威(大祝)を握る一方、敗者である洩矢神の子孫(守矢氏)は、ミシャグジを降ろすという最も神聖な祭祀権(神長官)を世襲し続けたのです 。

この構造こそが、諏訪大社の特異性の源泉です。

- タケミナカタ(諏訪明神):中央にも理解可能な、神社の公式な「表の顔」。

- ミシャグジ:土地に根ざした、祭祀の秘儀的な「奥の核」。

御柱はミシャグジを降ろすための依り代であり、本殿がないのは信仰の対象がミシャグジが宿る自然そのものだから。諏訪大社とは、ヤマトの神の「表層」と、土着の精霊の「深層」が、完全には融合せず、ダイナミックな緊張関係を保ちながら共存する、他に類を見ない宗教的な生態系なのです。

この複雑で奥深い歴史を知れば、あなたの諏訪大社への旅は、単なる観光から、時空を超えた謎解きの冒険へと変わるはずです。

諏訪大社へのアクセス

四社はそれぞれ離れた場所にあります。効率よく巡るには車が便利ですが、公共交通機関でもアクセス可能です。

上社本宮 (かみしゃほんみや)

- 公共交通機関:

- JR中央本線「茅野駅」からバスで約20分、「上社」下車 。

- JR中央本線「上諏訪駅」から「かりんちゃんバス」で「上社」下車、徒歩約5分 。

- 車:

- 中央自動車道「諏訪IC」から約5分 。

- Googleマップ: 長野県諏訪市中洲宮山1

上社前宮 (かみしゃまえみや)

- 公共交通機関:

- JR中央本線「茅野駅」から徒歩約40分 。タクシーで約10分 。

- 車:

- 中央自動車道「諏訪IC」から約8分 。

- Googleマップ: 長野県茅野市宮川2030

下社秋宮 (しもしゃあきみや)

- 公共交通機関:

- JR中央本線「下諏訪駅」から徒歩約10分 。

- 車:

- 長野自動車道「岡谷IC」から約15分 。

- Googleマップ: 長野県諏訪郡下諏訪町上久保5828

下社春宮 (しもしゃはるみや)

- 公共交通機関:

- JR中央本線「下諏訪駅」から徒歩約20分 。またはバスで「万治の石仏」下車、徒歩5分 。

- 車:

- 長野自動車道「岡谷IC」から約10分 。

- Googleマップ: 長野県諏訪郡下諏訪町193

もっと深く知りたい方へ 参考文献

この記事を読んで、さらに諏訪の謎に深く分け入りたくなった方のために、参考文献をいくつかご紹介します。

- 北沢房子 (2020) 『諏訪の神さまが気になるの 古文書でひもとく諏訪信仰のはるかな旅』 信濃毎日新聞社

- 清川理一郎 (1995) 『諏訪神社謎の古代史 : 隠された神々の源流』 彩流社

- 上田正昭ほか (1987) 『御柱祭と諏訪大社』 筑摩書房

- 歴史学、民俗学、文化人類学など、各分野の専門家がそれぞれの視点から御柱祭と諏訪信仰を論じた論文集。より学術的なアプローチで理解を深めたい方向けです 。

- Amazonで購入

- 『諏訪市史』上巻・中巻, 諏訪市

- 自治体史ですが、諏訪の歴史と信仰に関する最も網羅的で信頼性の高い情報源の一つです。図書館などで閲覧する価値は十分にあります 。

コメント