和歌山県那智勝浦町に静かに佇む、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部、 補陀洛山寺(ふだらくさんじ) をご紹介します。熊野古道のゴール地点の一つとして知られるこの寺には、ただ美しいだけではない、知る人ぞ知る、壮絶でミステリアスな歴史が眠っています。

それは、「補陀洛渡海(ふだらくとかい)」—生きて帰ることを期さない、究極の海上巡礼の物語です。信仰とは何か、人の生と死とは何かを問いかける、この寺の奥深いドラマに一緒に迫ってみましょう。

神仏が宿る聖地 熊野の海の玄関口

補陀洛山寺は、熊野三山(熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社)への巡礼路、熊野古道における重要な拠点でした。特に、海岸線を進む「大辺路」と、熊野本宮大社から至る「中辺路」、新宮を経由し伊勢神宮へ向かう「伊勢路」が合流する地点にあり、まさに聖域への「海の玄関口」としての役割を担っていたのです 。 巡礼者たちはここで潮垢離(しおごり)という海水で身を清める儀式を行い、那智の聖なる山々へと向かいました 。

隣には熊野三所大神社が鎮座し、かつては「浜の宮王子」という重要な神社でした。補陀洛山寺はこの神社の守護寺でもあり、両者が並び立つ姿は、神と仏が一体として信仰された「神仏習合」の貴重な名残を今に伝えています 。

補陀洛渡海とは何か?

南海の楽園を目指した究極の信仰

この寺を特別な場所にしているのが、「補陀洛渡海」という他に類を見ない宗教実践です。

「補陀洛」とは、観音菩薩が住むと信じられた南の海の彼方にある理想郷(浄土)のこと 。中世の日本では、この寺の目の前に広がる熊野灘から、その浄土へ旅立てると信じられていました 。

渡海は「捨身行(しゃしんぎょう)」、すなわち自らの身を捧げる究極の修行と位置づけられ、観音浄土への往生を願う、文字通り命を懸けた信仰の証でした 。

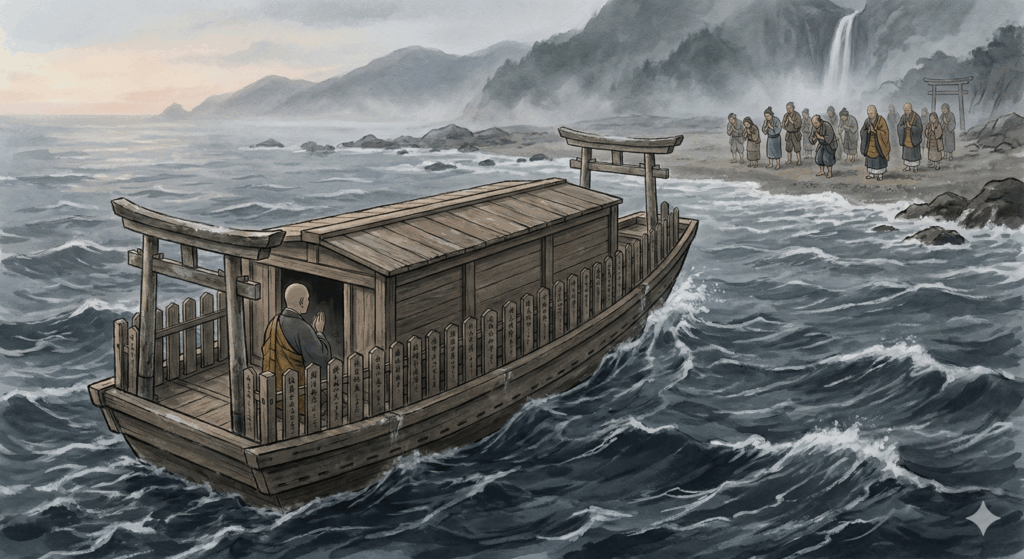

生還を許さない「海上の棺」 渡海船

境内に復元展示されている渡海船を見ると、その覚悟のほどがうかがえます 。これは航海のための船ではありません。船上には窓のない小さな屋形が設えられ、渡海者は約30日分の食料と灯明用の油と共にその中へ入ります。そして、

入口は外から釘で打ち付けられ、二度と内からは開けられないようにされてしまいました 。櫓や櫂もなく、ただ黒潮の流れに乗り、漂流するに任せるのみ。それは、後戻りできない決意を形にした、まさに「海上の棺」だったのです。

屋形の周りに立つ4つの鳥居は、仏道修行の段階を示す「死出の四門」を象徴し、この旅が単なる漂流ではなく、精神的な巡礼であることを物語っています 。

歴史を彩る渡海者たちのドラマ

記録によれば、9世紀から18世紀にかけて、20人以上の僧侶がこの寺から補陀洛の海へと旅立ちました 。その中には、歴史に名を残す人々の、あまりにも人間的なドラマがありました。

悲劇の貴公子・平維盛

『平家物語』に描かれる平清盛の孫、維盛。源氏との戦に敗れ、失意の底にあった彼は、1184年に那智の沖で入水したと伝えられています 。物語では個人的な絶望による自殺として描かれていますが、補陀洛山寺の石碑には、彼が公式な「渡海者」の一人として名を連ねています 。これは、歴史上の悲劇的な死を、寺が聖なる殉教として意味づけ、その権威を高めていった証左と言えるでしょう。

懺悔する武士・智定房

鎌倉幕府の御家人であった下河辺行秀は、将軍・源頼朝の前で狩りに失敗したことを恥じ、その場で出家。熊野での修行の末、1233年に渡海を遂げました。この劇的な物語は幕府の公式史書『吾妻鏡』にも記され、武士の誇りと懺悔の物語として、補陀洛渡海に新たな一面を加えました 。

恐怖に敗れた僧・金光坊

この究極の信仰に、誰もが揺るぎない信念を持っていたわけではありません。16世紀後半、渡海に臨んだ金光坊という僧は、死の恐怖に駆られ、釘で打ち付けられた屋形を破壊し、近くの島へ泳ぎ着いてしまいます。 しかし、彼の逃亡は許されませんでした。役人や人々によって捕らえられた彼は、儀式を「完遂」させるため、強制的に海に沈められてしまったのです 。

このあまりに痛ましい事件は、作家・井上靖の小説『補陀落渡海記』で描かれ、広く知られることとなりました 。そしてこの事件を境に、生きたまま渡海する慣習は終わりを告げます。

信仰の変容と寺の運命

金光坊の悲劇の後、補陀洛渡海は、住職が亡くなった際にその遺体を船に乗せて海へ送り出す「水葬」儀礼へと形を変えました 。信仰の形は変わっても、海の彼方の浄土へと思いを馳せる心は受け継がれていったのです。

しかし、寺の運命は過酷でした。かつては大きな伽藍を誇った補陀洛山寺ですが、文化5年(1808年)の巨大台風によって主要な建物のほとんどが倒壊 。その後、約180年もの間、小さな仮本堂での存続を余儀なくされました 。現在の立派な本堂は、宮大工の名門・金剛組によって、寺が最も栄えた室町時代の様式を模して平成2年(1990年)にようやく再建されたものなのです 。

補陀洛山寺の見どころ

- 本尊・三貌十一面千手千眼観世音菩薩: 国の重要文化財に指定されているご本尊は、正面の顔のほかに、両耳の後ろにも顔を持つ「三貌」で、腕が標準的な42本ではなく44本あるという、極めて珍しいお姿の観音様です 。普段は公開されない秘仏ですが、特別な機会に拝観することができます。

- 渡海船の復元模型: 境内では、僧侶たちが命を託した渡海船の復元模型を間近に見ることができます 。その小ささと異様な構造を前にすれば、渡海者たちの覚悟と信仰の深さに思いを馳せずにはいられません。

時を超えて海を見つめる寺

補陀洛山寺は、単なる古い寺ではありません。そこは、信仰が人間の生死観を揺るがし、海の彼方に救いを求めた人々の、強烈な祈りとドラマが刻まれた場所です。

なぜ人々は生きて帰れぬ船に乗ったのか。その先に何を見たのか—。那智の浜風に吹かれながら、歴史のロマンと謎に満ちたこの場所で、悠久の時に思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。

拝観案内・アクセス

拝観時間 8:30~16:00

拝観料 境内無料

御朱印 御朱印あり (志納料500円)。

公共交通機関でのアクセス JRきのくに線「那智駅」から徒歩約3分 。

車でのアクセス 参拝者用の無料駐車場があります 。

地図

- 住所: 〒649-5314 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮348

- Googleマップで場所を確認する

もっと深く知りたい方へ 参考文献

この寺の物語に心を奪われた方には、以下の書籍がおすすめです。

- 井上靖『補陀落渡海記』 金光坊の苦悩と葛藤を、史実を基に描き出した不朽の短編小説。なぜ彼は渡海から逃れようとし、そしてどのような結末を迎えたのか。文学作品ならではの深い洞察で、渡海者の内面に迫ります。

- 根井浄『補陀落渡海史』『観音浄土に船出した人びと』 補陀洛渡海研究の第一人者による、まさに決定版ともいえる学術書。豊富な史料を基に、この特異な信仰の全貌を解き明かしています。歴史の事実をより深く探求したい方に最適です。

補陀落信仰についてさらに知りたい方はこちら

コメント