奈良時代に編纂された地方誌『播磨国風土記』。そこには、中央の『古事記』や『日本書紀』とは異なる、独自の神々と英雄たちの壮大なドラマが記されています。

その物語の中心に君臨するのが、播磨国を創り上げたとされる偉大な神、伊和大神(いわのおおかみ)。そして、その大神を祀る聖地こそが、今回ご紹介する播磨国一宮・伊和神社です。

なぜこの神社の社殿は、全国的にも極めて珍しい北向きに建てられているのか? 渡来系の神・アメノヒボコと繰り広げたという、壮絶な「国譲り」の真実とは?

この記事では、古代史のロマンと謎に満ちた伊和神社の深層へと皆様をご案内します。歴史の断片を拾い集め、神話の背後に隠された真実に思いを馳せる旅に出かけましょう。

播磨国風土記の英雄、伊和大神とは何者か?

伊和神社の主祭神は、出雲の大国主命(オオクニヌシノミコト)と同一視される大己貴神(オオナムチノカミ) 。しかし、この神社の信仰の源流をたどると、『播磨国風土記』に登場する土着の英雄「伊和大神」に行き着きます 。

風土記によれば、伊和大神は出雲からやって来て、この播磨の地を切り開き、産業を興し、医薬の法を定めた偉大な国造りの神 。その姿は、単なる農耕神に留まらず、人々を導く統治者、さらには製鉄技術をもたらした神としての側面も指摘されています 。

伊和神社は、この播磨独自のローカルヒーローを祀るための中心地でした。大和朝廷の支配が確立する以前、この地には伊和大神を頂点とする強力な文化圏・政治圏が存在した…そう考えると、歴史のロマンが掻き立てられませんか?

渡来神アメノヒボコとの壮絶な国譲りバトル

『播磨国風土記』が記す最もドラマチックなエピソードが、伊和大神と、朝鮮半島・新羅の王子であった渡来神・天日槍命(アメノヒボコ)との土地を巡る争いです 。

揖保川流域の覇権をかけて対峙した両者。アメノヒボコが剣で海水をかき回して威嚇すれば、伊和大神は先んじて土地を確保しようと川を駆け上る 。その途中、あまりに慌てて食事をしたため、口からこぼれた飯粒が「粒丘(いいぼのおか)」となり、現在の「揖保(いぼ)」の地名の由来になったという逸話も残っています 。

長く続いた緊張の末、両者は武力ではなく、山の上から黒葛(つる)を投げて、その落下地点を互いの領地とするという占い(誓約)で決着をつけます 。結果、アメノヒボコは但馬国(現在の兵庫県北部)を、そして伊和大神は播磨国を治めることになりました 。

これは単なる神話ではありません。土着の勢力(伊和大神)と、大陸の先進技術を持つ渡来人集団(アメノヒボコ)との間で繰り広げられた、交渉、衝突、そして共存への道を物語る、壮大な歴史的叙事詩なのです。

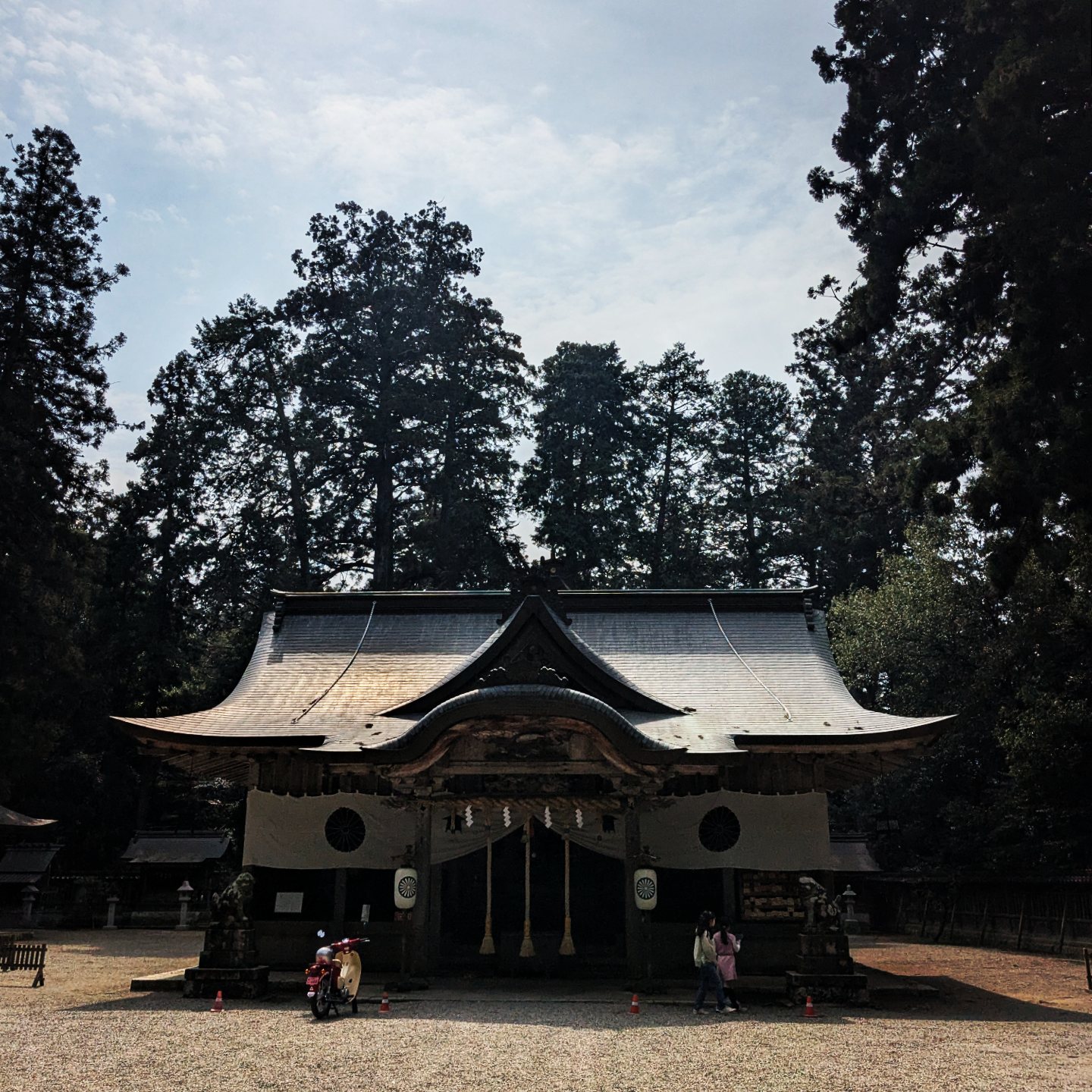

鶴はなぜ北を向いたのか?異例の北向き社殿と鶴石伝説

日本の神社の多くは、太陽が昇る東か、最も高く昇る南を向いて建てられます。しかし、伊和神社の社殿は、極めて珍しい北向き 。その謎を解く鍵が、神社の創祀にまつわる「鶴石伝説」です。

欽明天皇の御代、この地を治めていた豪族・伊和恒郷(いわのつねさと)の夢に大神が現れ、「我を祀れ」と告げました 。恒郷が夜明けに西の野を見ると、そこには一夜にして神々しい森が出現し、空には無数の鶴が舞っていました 。

中でもひときわ大きな二羽の白鶴が、森の中の巨石の上で、静かに北を向いて眠っていたのです 。

この光景に神意を感じた恒郷は、鶴が眠っていた石を「鶴石」と名付け、鶴が向いていたのと同じ北向きに社殿を建てて神を祀りました。これが伊和神社の始まりとされています 。

この「鶴石」は、今も本殿の裏手で神聖な磐座(いわくら)として静かに鎮座しています 。古代の巨石信仰と、神の使いである動物への信仰が融合したこの美しい伝説。伊和神社を訪れた際は、ぜひ本殿裏に足を運び、古代の人々が神の姿を見たこの石に触れ、悠久の時に思いを馳せてみてください。

荘厳な杉木立とパワースポットの見どころ

約55,000平方メートル(約17,000坪)にも及ぶ広大な境内は、まさに聖域と呼ぶにふさわしい空気に満ちています 。

- 杉木立の参道: 俗世と聖域を分かつ参道は、天を突くような杉の巨木に覆われ、昼なお薄暗い荘厳な空間。一歩足を踏み入れれば、背筋が伸びるような神聖な気配を感じるはずです 。

- 夫婦杉: 拝殿の横には、一つの根から二本の幹が寄り添うように伸びる「夫婦杉」がそびえ立ちます 。縁結びや夫婦和合のシンボルとして、多くの人々の祈りを受け止めてきました。

- べんてんさまの池: 本殿脇の石段を下ると、風景は一変。木漏れ日が水面にきらめく美しい池が現れ、市杵嶋姫神社(通称:べんてんさま)が祀られています 。静謐な森の中で、錦鯉が優雅に泳ぐ姿は、まるで別世界に迷い込んだかのよう。心を静めるのに最適な場所です。

現代に生きる古代の熱狂 秋季大祭と幻想的な風鎮祭

伊和神社の信仰は、今も活発な祭礼の中に息づいています。

- 秋季大祭(10月15日・16日): 一年で最も盛大な祭り。特に16日には、5台の豪華絢爛な屋台(太鼓台)が境内に集結し、激しくぶつかり合う勇壮な「練り合わせ」が奉納されます 。杉木立に響き渡る威勢の良い掛け声と太鼓の音は、まさに播磨の魂の叫び。数千人の観衆の熱気が境内を包み込みます 。

- 風鎮祭(油万灯祭)(8月26日頃): 夏の終りを告げる幻想的な光の祭り。二百十日の風水害を鎮めるため、境内に並べられた数千の小皿に参拝者自らが火を灯します 。夜の闇に無数の炎が揺らめく光景は、見る者の心を幽玄な祈りの世界へと誘います 。

伊和神社へのアクセス

基本情報

| 項目 | 詳細 |

| 所在地 | 〒671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名407 |

| 御朱印 | 書置き |

| 主祭神 | 大己貴神(おおなむちのかみ) |

| 駐車場 | 有り(国道29号向かいの道の駅「播磨いちのみや」を利用) |

公共交通機関でのアクセス

宍粟市には鉄道駅がないため、バスでのアクセスが基本となります 。

- JR姫路駅へ

- 姫路駅北口の神姫バス乗り場から、「山崎」行きのバスに乗車(所要時間 約60分) 。

- 終点「山崎」で下車し、ウエスト神姫バスの皆木・原・横山方面行に乗り換え 。

- 「一の宮伊和神社」バス停で下車(所要時間 約20~30分)。バス停は神社のすぐそばです 。

※大阪・神戸三宮から「山崎」までの高速バスも運行されています 。

車でのアクセス

中国自動車道「山崎IC」から国道29号を鳥取方面へ北上し、約15分(約15km) 。国道沿いにあり、道の駅「播磨いちのみや」の大きな看板が目印です。

もっと深く知りたい方へ 参考文献

伊和神社と『播磨国風土記』の世界は、知れば知るほど奥深いものです。さらに探求したい方は、これらの書籍を手に取ってみてはいかがでしょうか。

- 『播磨国風土記 (講談社学術文庫)』

- 今回の旅の原典。古代播磨の息吹を直接感じることができます。

- Amazonで購入

- 『諸国一の宮 日本精神世界の旅 (P‐Vine BOOKs)』

- 全国の一宮を巡る際に必携の一冊。伊和神社についても、由緒やアクセスがコンパクトにまとめられています 。

- Amazonで購入

古代の英雄が駆け巡り、神々と人々が共に生きた播磨の地。伊和神社への参拝は、忘れられた歴史の扉を開く、知的好奇心に満ちた旅となるでしょう。ぜひ一度、その神聖な森に足を踏み入れ、播磨国風土記の壮大な物語に耳を澄ませてみてください。

コメント